민속놀이는 일찍이 이땅에 자리 잡은 옛 사람들이 전통의 맥으로서 슬기롭게 만들어지고 계승돼 온 고유의 문화다. 특히 설부터 정월 대보름까지 우리 민족은 다양한 놀이문화를 통해 한 해의 풍년을 점치고 마을 단위의 대동단결을 다져왔다. 올 설 연휴엔 집안에서 해 볼 수 있는 간단한 민속놀이를 통해 창의적인 조상의 지혜를 배우고 가족 간 유대를 다져보자.

#장기'바둑과 닮은 꼴…어른들도 좋아해

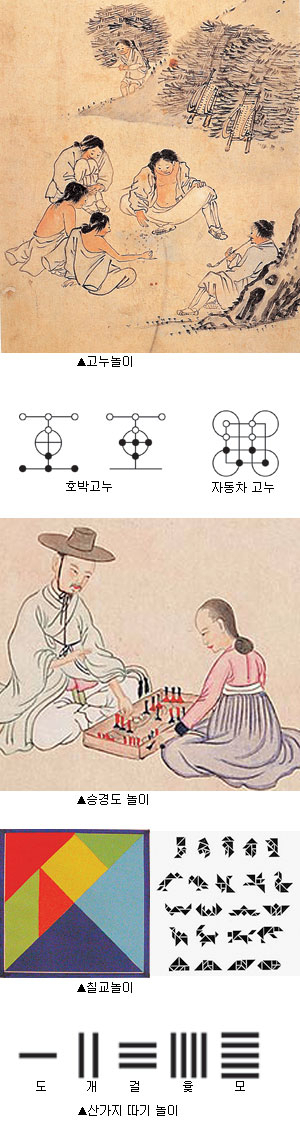

◆고누놀이=땅바닥이나 널빤지에 여러 가지 모양의 판을 그리고 말을 써서 승부를 결정짓는 놀이. 주로 어린이들의 놀이이지만 어른들도 즐기는 놀이로 장기나 바둑의 원형이라고 할 수 있다. 놀이방법은 처럼 양편에 말을 네 개씩 놓고 서로 한 발씩 움직이며 의 흰말처럼 더 이상 움직일 수 없게 되면 지는 것. 노는 도중에 상대방이 처음 차지했던 곳에 들어간 말은 다시 돌아 나올 수 없으며 어느 편이나 처음 있던 곳에서 나오면 뒤로 빼지 못한다. 따라서 될 수 있는 대로 적진에 들어가지 않고 상대를 끌어내 길을 끊어 놓아야 이길 수 있다. 판의 모양은 얼마든지 복잡하게 변형 가능하다.

◆손님 지루함 덜어줘

◇칠교놀이=나무 조각 7개가 모인 칠교판을 이용, 여러 가지 재미있는 형태를 만들면서 즐기는 놀이. 손님이 왔을 때 음식을 준비하거나 기다리는 동안 지루함을 덜기 위해 이용했다고 해서 '유객판'이라고도 한다. 칠교판은 가로세로 10cm정도 되는 얇은 나무판을 큰 삼각형 2개, 중간 크기 삼각형 1개, 작은 삼각형 2개, 마름모꼴 1개, 정방형 1개로 모두 일곱 조각을 낸 것.

이 놀이는 인물 동물 식물 기물 건축물 지형 글자형태 등 갖가지 모형이 그려진 칠교도라는 대본을 놓고 그림형태를 짜맞추게 된다. 편을 갈라 놀 때는 미리 형태를 약속하고 나서 여럿이 지혜를 모아 일정한 시간 안에 만들어야 하는데 다 만들면 1점을 얻고 그렇지 못하면 판을 상대에 넘겨줘야 한다. 칠교판은 반드시 일곱 조각을 다 써야 하며 더 쓰거나 덜 쓰면 안 된다.

#벌어 놓은 산가지 수에 따라 승패 결정

◆산가지 따기 놀이=길이가 한 뼘쯤 되는 가느다란 대나무인 산가지를 와 같은 형태로 늘어놓고 윷가락을 던져 그 수에 따라 산가지를 따먹는 놀이. 윷가락에 해당하는 산가지가 없을 때는 도로 물어내야 하며 그나마 가지고 있는 것이 없으면 그만큼 빚을 지게 된다. 일정한 횟수를 마친 뒤에 벌어 놓은 산가지 수에 따라 승패를 정하게 된다. 이밖에 산가지 형태를 바꾸거나 산가지 한 개로 여러 개를 드는 산가지 들기 등 응용놀이도 있다.

#조선시대 관직제도 공부…윷놀이와 방법 비슷

◆승경도 놀이=조선시대 관직제도는 무척 복잡했다. 무슨 관청이 어떤 일을 하고 무슨 관리가 어떤 일을 하는지 등을 알기 위해 양반집에서 행해졌던 놀이가 승경도 놀이다. 놀이를 하려면 우선 널찍한 관직도와 숫자방망이, 각 색의 말을 준비해야 한다. 관직도는 대개 바깥쪽엔 외직인 팔도의 감사, 중요 고을의 수령을 배치하며 중앙엔 맨 위 정1품부터 아래로 종9품까지 배치된다.

숫자방망이는 길이 한 뼘 정도에 굵기 3cm의 윤목으로 다섯 마디의 모를 내고 그 마디마다 하나에서 다섯까지 눈금을 새긴 것. 대신 윷을 사용해도 좋다. 말은 일정한 형태가 없어도 되나 구별이 쉽도록 색깔을 달리해야 한다.

놀이방법은 윷놀이와 비슷하게 진행되며 인원은 4~8명이 적당하다. 윤목을 던져 나온 끗수에 따라 말을 놓아 말직에서 차례로 승진, 먼저 최고 관직에 이르면 이기는 것. 순조롭게 승진해 벼슬이 높아지기도 하지만 자칫 파직되거나 변방으로 밀려나기도 하며 사약을 받는 수도 있어 놀이의 긴장과 재미가 더해진다. 단 놀이 규칙으로 양사법과 은대법이 있는데 양사는 사헌부와 사간원을 일컫는 것으로, 이 자리에 있던 사람이 미리 규정된 수를 얻게 되면 그 사람이 지정한 말은 움직이지 못하며, 은대는 승정원으로 이 자리에 있는 사람이 규정된 수를 얻으면 당하에 있는 모든 말들은 자기네가 굴려 얻은 수를 쓰지 못하고 모두 이 사람에게 바쳐야 한다.

우문기기자 pody2@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"