가볍게 땅에 스치는 치마, 반달모양의 선이 고운 소맷자락, 풍만한 여체의 곡선을 휘돌아 하늘을 가르는 바람의 옷. 프랑스 패션잡지 '마담 피가로'가 극찬한 한복의 모습이다.

우리네 고유의 옷인 한복. 결혼식 때나 명절 등 특별한 날이 아니면 평소 관심도, 입을 기회도 잘 없다. 고름이나 대님 등 옷맵시를 돋보이게 하는 법은 여전히 어렵게만 느껴지는 것도 사실이다. 하지만 한복은 잘못 입었을 경우 모양이 흉할 뿐 아니라 어른들 앞에서 결례가 될 수도 있다. 나흘 후면 설이다. 한복 제대로 입는 법과 세배하는 법, 차례상 차리는 법에 대해 알아본다.

◆한복 입는법

여자의 한복 입는 순서는 속바지-속치마-버선-겉치마-저고리-두루마기 순이다. 이때 속옷을 잘 갖춰 입어야 한다. 자칫 속치마나 페티코트만 입으면 치마가 처지거나 잔뜩 부풀어 보여 본래의 우아함을 잃게 된다. 속치마를 입은 후에 버선을 신는데 버선코는 안쪽으로 향하게 한다.

겉치마를 입을 때는 어깨 끈에 양팔을 넣고 치마끈으로 가슴 부분을 돌려 매듭을 짓는다. 치마끈의 매듭은 보통 가슴 중앙에 위치하지만 저고리 고름부분과 겹치면 앞섶이 불룩하게 튀어나올 수 있으므로 팔의 움직임에 방해되지 않는 범위에서 한쪽으로 약간 돌려 매는 것이 좋다. 치마가 겹쳐지는 너비는 한 뼘 정도가 적당하다.

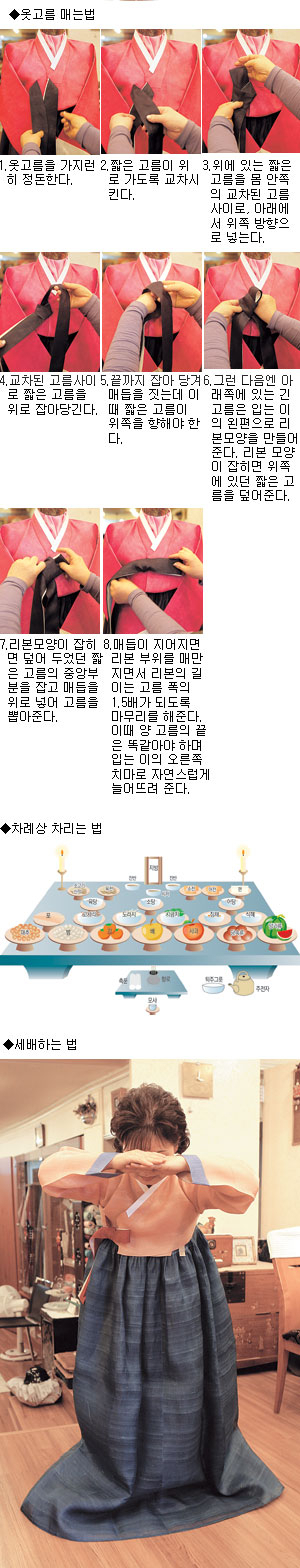

치마를 입은 후엔 저고리를 입는다. 속저고리를 먼저 입어야 하지만 요즘은 생략하는 것이 보통이다. 저고리를 입을 땐 동정과 깃을 잘 맞춰 안고름을 맨 뒤 겉고름을 매는 것이 순서이다.

고름을 맨 후엔 어깨솔기가 뒤로 넘어가지 않게 앞으로 몸을 숙여 진동선의 구김을 정리, 모양을 바로잡아준다. 이어 치마허리가 저고리 밑으로 나오지 않는지를 살펴 뒤태를 정리하고 치마 앞 주름은 자연스럽게 퍼져 나가도록 매만져준다. 나들이할 때는 두루마기를 걸치는 것이 더욱 우아하며 고무신을 신고 노리개 같은 장신구를 착용하면 한층 더 곱다.

남자의 한복 입는 순서는 바지-저고리-조끼-마고자-두루마기 순이다. 바지는 앞 중심에서 왼쪽으로 주름이 가도록 접어 허리둘레를 조절하고 허리띠를 묶는다. 입은 이의 오른쪽 방향으로 접힌 부분을 넘기면 맞는 방향이지만 최근엔 허리띠가 바지에 붙어 입기에 편한 디자인이 나오기도 한다.

저고리는 안쪽 끈을 묶어주고 고름을 매면 된다. 대님은 버선을 신은 후 매는데 이때 대님 윗부분 바지를 약간 끌어올려 바지 아랫단을 풍성하면서도 보기 좋게 정리하는 것이 남성 한복입기의 포인트. 그 다음엔 조끼, 마고자, 두루마기 순으로 입으면 된다.

한복디자이너 장은교(53)씨는 "한복은 옷감을 직선으로 말아 이것을 사람 몸에 맞춰 곡선으로 바느질하는 재단법으로 만들기 때문에 입는 법에 따라 맵시는 확연히 달라진다"고 말했다.

◆차례상 차리는 법

가가례(家家禮)라 해서 가문과 집집마다 차례상 차리는 법과 제사지내는 절차는 약간씩 차이가 있는 것이 보통이지만 대구향교가 권하는 일반적인 차례상 차림법은 다음과 같다.

차례상을 바라볼 때 오른쪽이 동쪽, 왼쪽이 서쪽, 앞쪽이 남쪽, 지방이 있는 곳이 북쪽이다. 맨 앞줄에 과일, 둘째 줄에 포와 나물, 셋째 줄에 탕, 넷째 줄에 적과 전, 다섯 째 줄에 밥과 국을 놓는다.

진설(음식을 법식에 따라 상 위에 차림) 순서를 보면 앞줄은 조율시이(棗栗枾梨). 왼쪽부터 대추 밤 곶감 배 순이며 다음에 호두 혹은 넝쿨과일을 쓴다. 둘째 줄은 홍동백서(紅東白西). 붉은 색 과일은 동쪽에 흰색 나물은 서쪽에 진설하며 가운데에 조과류인 다식이나 약식을 놓기도 한다. 셋째 줄은 좌포우혜(左脯右醯). 문어 명태 오징어 등 포를 왼쪽에, 식혜를 오른쪽에 놓으며 침채인 김치나 동치미, 숙채인 익힌 나물과 간장을 가운데 놓는다. 넷째 줄은 어동육서(魚東肉西). 물고기 탕은 동쪽에, 육류탕은 서쪽에 놓고 가운데 채소나 두부로 만든 탕을 놓되 반드시 홀수로 쓴다. 이때 적과 전도 그 재료에 따라 함께 놓으면 되고 어류의 머리는 동쪽, 꼬리는 서쪽을 향하게 놓은 것이 보통이다. 마지막 다섯 째 줄엔 국과 밥을 놓는다.

◆세배하는 법

세배를 위해 어르신 앞에 섰을 때 두 손을 앞으로 모아 잡는데 이를 공수(拱手)라 한다. 공수법은 남녀가 다르다. 평상시와 길사 때 남자는 왼손이 위에 오도록 잡고 여자는 오른손이 위로 오도록 맞잡는다. 흉사 때는 남녀의 손 위치가 바뀐다. 따라서 집안에 초상이 났거나 남의 집에 문상을 가서는 흉사의 공수를 하는 것이 예절이다.

또 상대에게 공경을 표시하는 절은 상대에 따라 하는 방법이 달라진다. 흔히 큰절은 높은 어르신(직계 존속, 8촌 이내의 연장 존속)과 각종 의식행사에서 행하는 절로, 남자의 경우 계수배(稽首拜)라 하며 여자의 큰절은 숙배(肅拜)라고 한다.

웃어른이나 동년배끼리 하는 평절은 남자의 경우 돈수배(頓首拜), 여자의 경우 평배(平拜)라 하며 이에 대한 웃어른의 답례를 반배라고 한다.

절하는 횟수는 남자는 양(陽)이기 때문에 양수인 최소 한 번이며 여자는 음(陰)이기 때문에 음수인 최소 두 번이 기본횟수이다. 산 사람에게는 기본횟수만 하고 의식행사와 죽은 사람에게는 기본횟수의 두 번을 하게 된다. 단, 누워 있는 사람과 시체, 환자에게는 절을 하지 않는 것이 예의이다.

설날 세배는 길사의 공수법을 취한 다음 경우에 따라 큰절이나 평절을 하면 된다.

대구향교 유도회 관계자는 "절은 이외에도 여러 사람이 함께 한 사람에게 하는 여배(旅拜)와 여러 사람에게 절을 한 번만 하는 도배(都拜)가 있다"고 소개했다.

우문기기자 pody2@msnet.co.kr

사진'정재호기자 newj@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"