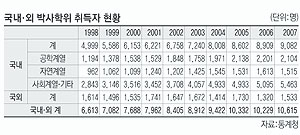

2007년 한 해 동안 1만615명이 국내외에서 박사학위를 받았다. 그해 대구권 대학에서만 700여명의 박사가 쏟아졌다. 지난해 말 기준 지금까지 국내에서 박사 학위를 받은 사람은 17만명으로, 외국 박사까지 합하면 20만명에 달할 것으로 추정된다.

초(超)고학력 사회로 접어들었지만 박사들은 갈 곳이 없다. '푼돈'을 받는 대학 시간강사의 비애는 이제 옛 얘기다. 학위를 숨긴 채 직업전문학교에 들어가거나 9급 공무원 시험은 물론이고 10급 기능직 시험에 도전하는 이들도 많다. 이 때문에 시·구청에는 박사 학위를 지닌 '말단' 공무원이 가끔씩 눈에 띈다.

◆박사들의 직업은?=10년 전 최모(38)씨의 겨울은 따뜻했다. 동기들보다 3년가량 빨리 박사학위를 취득해 '교수직은 문제없다'는 주변의 찬사가 쏟아졌다. 그때부터 최씨의 고통은 시작됐다. 동기들이 "이젠 취업을 하겠다"며 하나둘씩 떠나가도 그는 학교에 남았다. "조금만 더 참자"며 이 대학, 저 대학을 전전하며 '보따리 장사' 생활을 했지만 결혼을 하고부터는 더 이상 견딜 수 없었다. 취업 전선에 나섰지만 인문학 박사에게 일자리를 주는 곳은 없었다. 결국 최씨는 지역의 한 직업 전문학교 문을 두드렸다. 학력을 '고졸'이라 속였다. 그의 '긴 가방끈'은 거추장스러운 굴레였다. "시간강사로 뛰면 한 달에 120만원 남짓 벌지만 방학을 제외하면 1년에 여덟달뿐인데 공장노동자로 일하더라도 그 정도는 벌겠죠."

미술학 박사를 받고 작품활동과 강사직을 병행하는 조모(48)씨는 월 소득이 100만원 안팎이다. 이런 수입으로 결혼은 꿈꿀 수 없다. 조씨는 "학비를 벌고 공부하느라 청춘을 보낸 게 너무 후회된다"고 눈물을 훔쳤다.

지역 한 대학에서 미술학 박사 학위를 받고 시간강사 생활을 하던 이모(37·여)씨는 최근 한 구청이 운영하는 문화예술회관의 큐레이터 모집에 지원했다. 큐레이터 1명을 모집하는데 석·박사 학위 소지자만 30여명에 달했다. 이씨는 "미술계에 고학력자가 많은 것은 알고 있었지만 비슷한 사정의 지원자들이 많아 놀랐다"고 했다.

이씨처럼 공무원이 되려는 '박사'들도 늘고 있는 추세다. 지난달 법원 기능직 10급 공채 시험에 10여명의 박사 학위 소지자가 원서를 냈을 정도다.

대구 남구청 경우 올해 박사 학위자가 새로 1명 추가되면서 기초단체 중 가장 많은 4명의 박사 공무원을 보유하게 됐다. 수성구청은 2007년 2월부터 승진심사 때 박사 공무원에게 줬던 혜택을 축소했다. 박사와 석사 학위자에게 각각 0.5점과 0.3점의 가산점을 주던 것을 박사 0.3점, 석사 0.1점으로 낮췄다. 박사 공무원들이 최근 갑자기 늘면서 가산점 축소가 불가피했다고 구청 측은 설명했다. 수성구청에선 지난해 2명이 박사가 됐고 동구청과 중구청은 최근 2, 3년새 각각 3명과 2명의 박사 학위 소지자가 나왔다. 대구시의 경우는 지난 1월 현재 32명의 박사가 시청에서 근무하고 있다. 한 공무원은 "예전에는 박사 학위자가 귀했지만 요즘은 신입 공무원 중 박사 학위 소지자가 적지 않다"고 했다.

◆고학력자 어떻게 하나?=국민의 알권리를 위한 연구단체 '투명사회를 위한 정보공개센터'가 최근 공개한 '박사학위 취득자 수 현황'에 따르면 2005년 한 해 동안 박사 학위를 받은 한국인은 1만332명으로, 처음 1만명 선을 돌파한 뒤 해마다 증가 추세다. 지난 1998년 박사 학위를 받은 사람은 6천613명이었으나 2007년에는 1만615명이나 됐다.

학력과잉이 국가 경쟁력을 크게 훼손할 것이라고 전문가들은 우려한다. 영남대 한 교수는 "국내에서 설자리가 없어 해외로 나가는 박사들이 많아 고급 인재의 해외 유출현상이 심각하다"며 "박사 인력의 효과적 활용방안과 향후 박사 인력의 수급 균형화를 위한 방안이 국가적 차원에서 모색돼야 한다"고 지적했다. 시간강사 이모(38)씨는 "정규 교수가 되기 위한 문이 좁다면 비정규 교수를 아예 직업군으로 인정해주고, 임금도 현실화해 줬으면 한다"고 했다. 경북대 노진철 교수(사회학과)는 "우수한 비정규직 교수에게 교수 문호를 개방하는 등 획기적인 개선책이 필요하다"고 했다.

일부 교수들은 학술진흥재단의 포스트닥(박사 후 과정) 지원 제도를 늘리고 국책연구소와 민간연구소에 자체 포스트닥 과정을 증설해 박사들의 연구 활동을 지원하는 방안을 제시했다.

조문호기자 news119@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

李대통령 "종편, 그게 방송인지 편파 유튜브인지 의심 들어"