종가의 정신이 뭘까? 약간의 당돌한 질문에 안동 임동 수곡 전주유씨 무실파 정재종택 종부 김영한(金英翰) 여사는 "나누어 주는 것"이라 답한다."남다르지 않지만 이웃을 돌아보고 같이 살아가고자 하는 것, 나보다 남을 배려하는 것이 종가를 지탱하는 힘"이라는 말을 덧붙인다.

'노블레스 오블리주'(Noblesse oblige), 함께 더불어 살아가기 위한 베풂의 정신을 종부는 종가를 지탱하는 든든한 삶의 철학으로 여기고 있는 것.

◆어려운 가계의 새댁으로

혼례는 역시 여성의 삶에서 가장 중요한 기억인가 보다. 안동의 부유한 가문인 광산 김씨 설월당 문중에서 2남4녀의 막내로 태어나23세에 정재문중으로 시집간다. 어릴 때 할아버지께 천자문을 배운 후 예안초등학교를 졸업하고, 경안여상을 졸업한 그녀는 현재 종손을 중매로 처음 만났다.

처음 만난 사람이 어찌 마음에 들겠는가? 하지만 "사람이 만나 무엇을 못 만들어 갈 것인가" 라는 낙관적 마음이 그녀를 정재종택의 종부로 만들었다. 지난 1975년 안동예식장에서 소위 신식 결혼을 치렀다.

퇴계의 학문적 계보를 잇는 근세 최고의 학자 문중인 정재종택. 그러나 시아버지, 시할아버지가 일찍 세상을 떠나 집안의 어른은 시증조부만이 계셨고, 시어머니가 가계를 이끌어 갔다.

일찍 어른들을 여읜 관계로 가세는 외부에 알려진 것보다 훨씬 어려웠다. 집안의 어려운 가계를 두고 새댁으로 어른들에게 당돌한 질문을 던진 아픈 기억도 가지고 있다. 혼례 후 남편은 3개월 정도 같이 지내고 서울로 가고, 1년 6개월을 혼자서 종갓집을 지키면서 입구(□)자 모양의 하늘만 보고 있었던 외로운 시간도 보냈다. 그때 그녀는 집안의 경제력과 문중의 결속력을 다져야 한다는 결심도 한다.

◆1년에 13차례, 봉제사는 종부의 일상

남편과 서울에 가서 생활하면서 처음에는 기제사만 서울로 가져왔는데, 이후에는 불천위 제사도 서울에서 지내게 되었다.

정재종택에 처음 시집왔을 때 제사는 12위를 모셨다. 그러다가 12년 전에 시어머니가 돌아가셔서 13위를 모신다. 가끔식 제사가 불편하지 않냐는 질문을 받지만 김영한 여사는 제사는 생활이기 때문에 불편하다고 생각하지 않는다. 조상에게는 제물이 부족하다고 질책하지 않는다고 판단하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 제사때가 되면 어김없이 '혓바늘'이 돋는다. 아마 나름대로 신경을 쓰기 때문이라고 스스로 웃음을 짓는다.

그녀는 제사는 정성이라고 본다. 그녀의 며느리는 소위 현대여성이다. 큰아들이 사귀던 현재 며느리를 인사시켰을 때 그녀는 종부로서 활동력이 떨어질 것이라는 우려로 처음에는 반대를 했지만 며느리의 각오를 듣고 혼인을 허락했다. 그리고 그녀가 며느리에게 건 조건은 아들이 둘이 되어야 한다는 것이다. 남자 혼자서는 종가의 다양한 문제를 감내할 수 없다는 그녀의 판단 때문이다. 제사는 법도보다는 정성을 다해 지내라고 당부한다. 또한 남편은 대들보, 부인은 4개의 기둥으로 집안을 받드는 역할을 하여야 한다고 본다.

서울에서 생활하던 김여사 부부는 임하댐이 수몰되자서 정재종택이 이건하게 되면서 안동 임동으로 내려온다. 정재종택이 이건되면서 종택과 사당, 만우정은 이건되었지만, 강당과 서실은 문화재가 아니어서 이건되지 못하였다. 못내 아쉬운 일이다.

◆청빈한 가풍''' "일하지 않으면 먹지도 마라"

임동에 내려온 부부가 가장 직면한 문제는 경제적 어려움이었다. 일찍이 가문을 일으키고 현재 종택 건물을 지은 정재(定齋) 유치명(柳致明) 선생의 증조부인 양파(陽坡) 류관현(柳觀鉉)은 "일하지 않으면 먹지도 말라"라는 유명을 남겼다. 부군은 이러한 청빈한 가풍과 종가의 유순한 문화에 의거하여 성실하였지만 삶의 중심이 경제적인 관점에 초점이 맞추어져 있지 않았다.

그래서 그녀가 선택한 것이 소위 '돈을 버는 것'이었다. 1987년 종택을 옮기고 안동으로 내려올 때 아들은 이미 대학을 들어갔고, 소위 경제적인 현실적 어려움을 겪게 되면서 집안의 재화를 팔아서 써서는 안된다는 인식 속에서 돈을 버는 활동에 뛰어든 것이다. 집안의 반대도 있었다. 제사때마다 조상들에게도 미안하였다. 그러나 현실에 대한 고심은 막연하게 극복할 수 있는 것이 아니었다.

◆접빈객·봉제사 정재종택의 상징 '송화주'

종가마다 상징적인 음식이 있다. 오래 전부터 정재종택의 상징적 음식은 송화주(松花酒)였다. 1993년 시어머니 이숙경 여사가 경상북도 무형문화재 20호로 지정되었다.

송화주는 찹쌀과 멥쌀, 그리고 국화(황국), 금은화, 인동초 등을 재료로 쓴다.첫 번째 멥쌀 찹쌀을 재료로 밑술을 3일 정도 숙성시키고, 다시 같은 재료로 덧술로 숙성시킨다. 2차 숙성 시킬 때 국화 등을 첨가한다. 숙성은 최소한 100일 정도 하는데, 송화주가 다른 술보다 발효가 늦기 때문이다. 송화주는 초봄이나, 가을이 숙성시키기 좋은 계절이다. 청주계열의 송화주는 기온이 올라가면 보관이 어려워 식초로 변하기 전에 송화소주로 만들어 보관한다. 송화주는 쌀 1말을 쓰면 7되 정도가 생산된다. 질은 좋지만 소위 경제성이 떨어지는 술이다. 이점 때문에 송화주를 양산하자는 제안을 쉽게 받아들이 못한다. 경제성을 높이기 위해서는 결국 술의 질을 떨어뜨릴 수밖에 없는데, 그것은 본인의 가치관에 맞지 않기 때문이다

김영한 여사는 현재 안동지역 종부들이 모여 음식에 대하여 논의하고 협의하는 친목모임인 '정미회'에서 활동하고 있다. 정미회는 현재 과거 종가의 음식과 그와 관련된 음식을 재현하는 작업을 한다. 정례적이지 않지만 종가의 여인들에게 음식은 그 자체로 하나의 취미활동이자 연구활동인 것이다.

김영한 여사에게 음식은 마음과 문화가 녹아 있는 중요한 것이다. 이것은 그녀의 기억에 남아있는 음식에 대한 문중 어른들의 모습에서 비롯되었다. 종가 어른들의 밥상은 언제나 검소하고 간결하였다. 일상적으로 어른들의 밥상에 반찬은 5가지를 넘지 않았다. 어쩌다가 반찬이 많거나 기름진 고기가 많이 오르면 반드시 식구(음식을 하는 부인이나 며느리)를 불러 반찬을 줄이거나 다른 사람과 나누라고 권유하고, 기름진 음식은 한가지만 올리라고 당부하였다.

결국 음식은 인품이다. 최근 안동지역 등에서 진행되는 음식개발 사업에 대해서도 그녀는 긍정과 부정을 떠나서 안동문화와 종가문화의 정신이 살아있는 음식이 만들어져야 한다고 믿는다. 많은 반찬거리보다 올바른 반찬이 만들어져야 한다는 것이다.

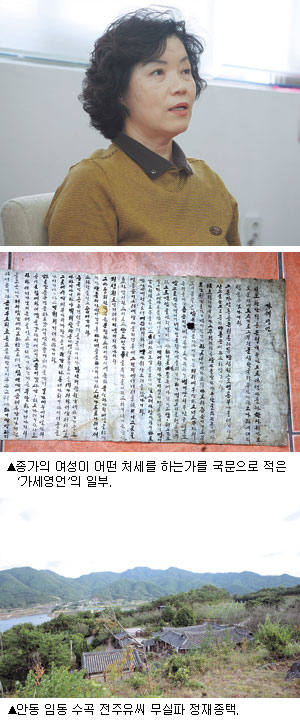

그녀는 종부를 비롯한 종가의 종손들은 문중 사람들을 화합시켜야 한다고 강조한다. 갈등을 풀어주는 그 중심에 종가가 있다는 것이다. 종가의 여성이 어떤 처세를 하는가를 국문으로 적은 '가세영언'의 빽빽한 자구를 담담하게 말하는 그녀에게서 절제된 삶의 따스함이 느껴진다.

(재)안동축제관광조직위 사무처장 권두현 dh444444@nate.com

안동'엄재진기자 2000jin@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

대통령실, 추미애 '대법원장 사퇴 요구'에 "원칙적 공감"

[단독] 국민의힘, '보수의 심장' 대구서 장외투쟁 첫 시작하나

李대통령 지지율 54.5%…'정치 혼란'에 1.5%p 하락

지방 공항 사업 곳곳서 난관…다시 드리운 '탈원전' 그림자까지

정동영 "'탈북민' 명칭변경 검토…어감 나빠 탈북민들도 싫어해"