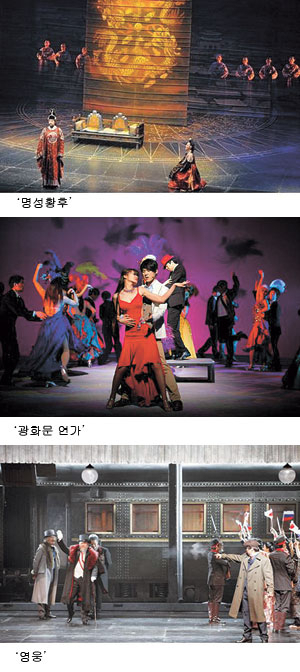

수입 뮤지컬의 대형화 추세 속에서 우리의 창작 뮤지컬도 한때 대형 작품이 주류를 이루었다. 하지만 '명성황후' 등 몇 작품을 제외하고는 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있고 앞으로도 대형 창작뮤지컬의 경우 성공에 대한 전망이 그리 밝아 보이지만은 않는다. 대형 작품을 만들 능력, 대형 공연물을 올릴 극장이나 시장의 여건이 그다지 낙관적이지만은 않기 때문이다.

우선, 대형 뮤지컬 제작에 있어 국내 제작진들의 형상화 능력이 아직 부족하다는 점을 들 수 있다. 1970~90년대 국내 인기 뮤지컬들이 대부분 대극장에서 공연된 번역 뮤지컬이다 보니 이를 만들어낼 만한 인적 인프라를 지속적으로 키워왔다기보다는 모방이나 표절을 통해 외국의 성과를 이식한 정도에 불과했다고 할 수 있다. 그러기에 우리 뮤지컬계에 제대로 된 노하우를 갖춘 인적 인프라가 턱없이 부족하다. 인적 인프라를 이야기할 때 뮤지컬 전문 배우 부족, 기술 스태프 부족을 이야기하지만 국내 뮤지컬 분야 중 인재가 가장 부족한 분야는 극작과 작곡, 연출 분야이다.

뮤지컬이 다양한 장르를 아우르는 종합예술인 만큼 무용, 음악, 연기 등 다양한 장르에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 하는 극작가와 작곡가 그리고 탁월한 작품해석 능력을 가진 연출가의 역할이 절대적인데 이 분야에서 창작능력을 인정받는 전문 인력은 극소수로 한정되어 있는 것이 현실이다.

이는 현재 뮤지컬계에 종사하는 대부분의 인력들이 뮤지컬 전문 교육을 받은 인력들이라기보다는 연극 제작을 하다가 뮤지컬이 인기를 누리면서 뮤지컬 제작 쪽으로 진로를 바꾼 데 기인한 것으로 보인다. 우리 창작 뮤지컬들이 음악적 요소보다 유난히 연극적 요소가 강한 것도 이와 무관하지 않다. 뮤지컬 전문가 양성에 대한 해답은 교육 인프라 구축에서 찾아야 할 것이다. 다양한 분야의 전문가 양성과 발굴을 위한 뮤지컬 전문 교육기관의 설립과 선진화된 교육시스템 도입을 통한 실무형 젊은 인재의 육성이 무엇보다 절실하다고 하겠다.

둘째는 제작 여건의 문제이다. 우리나라에는 뮤지컬을 할 수 있는 공연장 수도 부족하고 더욱이 창작뮤지컬의 장기대관은 더더욱 힘들다. 올해 3개의 뮤지컬전용극장이 개관하게 되면 라이선스 뮤지컬은 대관에 다소 숨통이 트이겠지만 창작뮤지컬로 장기대관을 받기는 여전히 힘들어 보인다. 이러한 여건에서 완성도 높은 창작 뮤지컬을 기대하기 어렵고 창작 뮤지컬에 대한 기업의 투자 외면과 관객의 창작뮤지컬 외면이란 악순환이 이어지게 되는 것이다. 창작 관련 전문 인력의 고용창출 효과와 전문성을 높이는 효과와 함께 창작뮤지컬 제작 여건을 개선해 줄 뮤지컬전용극장이 절대적으로 필요한 이유이다.

셋째로는 뮤지컬 프로듀서 시스템에 대한 이해 부족을 들 수 있다. 국내에 뮤지컬 프로듀서의 역할과 개념이 본격적으로 등장하게 된 것은 2001년 '오페라의 유령' 때부터라고 할 수 있다. 그 이전에도 이러한 역할은 있었지만 극단주가, 때로는 연출이, 혹은 기획자가 이러한 역할을 해왔는데 이는 극단 체제가 좀 더 산업화된 단계일 뿐 프로듀서 체제라고 보긴 힘들다. 뮤지컬의 대형화 추세 속에서 뮤지컬의 기획과 제작을 총괄하는 프로듀서의 역할은 절대적이라 할 수 있다. 뮤지컬 프로듀서는 예술가적 창의성과 사업가적 기질을 겸비해야 하며 많은 경험과 노력을 통해 비로소 전문가로 태어날 수 있다. 세계 뮤지컬과 국내 뮤지컬계의 흐름에 대한 감각, 합리적인 제작규모와 방식을 결정하는 균형감각, 새로움을 추구하는 창의성, 뮤지컬 작업자들의 화합을 이끄는 인화력 등이 뮤지컬 프로듀서가 갖춰야 할 덕목이다. 향후 한국 창작뮤지컬의 미래는 세계와 커뮤니케이션이 가능한 뮤지컬 프로듀서에 의해 좌우될 가능성이 크다.

최원준 ㈜파워포엠 대표이사

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정