중국인의 평생 로망인 황산(黃山)의 연간 관광객은 150만 명. 일본의 상징 후지산에는 매년 250만 명이 찾아온다. 산 하나로 먹고산다는 네팔도 트레킹 외 일반 관광객을 합쳐도 10만 명을 넘지 않는다. 세계에서 탐방객이 가장 많이 몰리는 곳은 어딜까. 놀랍게도 서울의 북한산(北漢山'836m)이다. 2007년에만 약 860만 명이 찾았다. 이 부문 기네스북에도 올랐다. '단위 면적당'이라는 단서가 붙긴 했지만 '단서'를 떼어내도 결과가 달라질 것 같지는 않다. 세계 최고 관광명소 중 하나인 프랑스의 에펠탑보다 150만 명이 더 몰리니 말이다.

◆고려시대 항몽 거점, 조선시대 새 왕조 개국 터

경관, 바위, 문화유적, 역사적 상징성까지, 북한산은 산이 갖출 수 있는 모든 매력을 빠짐없이 갖춘 산이다. 동서 6㎞, 남북 13㎞에 이르며 면적은 78.5㎢. 국립공원 규모로는 작은 편이다. 서울 북쪽과 경기도의 경계를 이루며 서울 외곽을 요새처럼 둘러싸고 있는 '불-수-도-북'의 종점이다. 예로부터 금강, 지리, 묘향, 백두산과 함께 해동5악(海東五嶽)의 하나로 꼽혔다.

진흥왕수수비에서 보듯 북한산은 고대에는 고구려의 남진(南進)을 막는 저지선이었고 고려시대에는 항몽(抗蒙)의 거점이었다. 1392년 이성계가 새 왕조를 개창하면서 드디어 일국 수도의 주산으로 웅비하게 된다.

북한산의 고려시대 명칭은 삼각산(三角山). 백운대, 인수봉, 만경대 세 봉우리가 뿔 모양으로 삼각형을 이룬다고 해서 붙여진 이름이다. 신라시대에는 인수봉의 사면이 마치 어린이를 업은 형상과 같다고 해서 '부아악'(負兒岳)으로 불렸다.

지금 강북구에서는 '삼각산 제 이름 찾기' 운동을 벌이고 있다. 일제강점기 때 붙여진 지금의 이름을 폐지하고 옛 이름으로 돌리자는 캠페인이다. 익숙해졌다고 그대로 쓰는 것보다는 잘못된 것을 바로잡는 것이 맞다고 본다.

북한산에는 모두 74개의 탐방로와 439개의 샛길이 있다. 미로처럼 얽힌 등산로도 세계 최고 기록이다. 이 탐방로를 따라 매년 1천만 명이 모여든다.

성하(盛夏)의 녹음이 짙어갈 무렵 취재팀은 북한산으로 향했다. 오늘 안내는 KJ산악회, 우(禹) 가이드님의 든든한 조력을 받으며 산길로 접어든다. 노선은 정릉-칼바위능선-백운대-도선사로 내려오는 코스로 잡았다. 정릉코스로 오르는 길은 단조롭다. 지루한 흙길이 이어진다. 갈수기라 계곡은 바짝 말라 있다. 턱까지 차오르는 무더위는 넉넉한 활엽수림에서 식힌다.

◆민족 수난의 아픔을 함께한 북한산성

칼바위능선은 이름 그대로 능선에 칼날 같은 암릉이 도사리고 있어 유래된 이름이다. 길이가 3㎞에 이르고 주요 암봉들을 두루 조망할 수 있기 때문에 북한산을 이해하는데 필수코스라고 할 수 있다. 칼바위 코스가 끝나면 산길은 바로 북한산성과 연결된다.

산성의 역사는 삼국시대로 거슬러 올라간다. 한강을 둘러싼 삼국의 쟁패과정에서 북한산은 항상 전략적 요충지였다. 고려시대 몽골, 거란의 침입 때도 산성을 쌓아 방비했다.

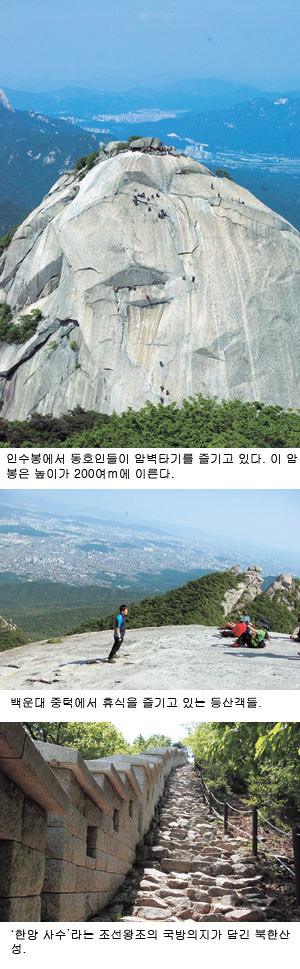

현재의 위용을 갖춘 건 조선 숙종 때. 임진왜란과 병자호란을 겪은 후 조정에서는 국방에 대한 필요성을 절감했다. 산지(山地)국가 특성상 지형을 이용한 축성론(築城論)이 대두하게 된다. 시작은 효종 때부터지만 숙종 때부터 대대적인 공사를 벌여 1711년 7천620보의 석성이 완성되었다. 북한산성 축조 후 조선왕조의 국방, 방위개념도 완전히 달라졌다. 전에는 전란시 강화도나 남한산성으로 몽진(蒙塵)하던 수세적 전략에서 산성에 배수진을 치고 한양을 사수하는 적극적 전략으로 바뀌었다.

대동문에서 동장대를 거쳐 북한산 대피소에 이르는 코스는 산성의 핵심 루트다. 성곽과 나란히 나있는 등산로는 약 10리 길에 걸쳐 있다. 성곽 옆엔 여장(女墻)을 두르고 3, 4보 간격으로 총안(銃眼)을 설치해 간단한 병기만으로 적을 쉽게 제압할 수 있는 구조다. 산성 바로 왼쪽으로는 임시궁궐인 행궁(行宮)터가 위치해 있다. 당시에는 방이 137칸에 이르는 큰 규모였다. 서울 한쪽에 행궁을 세운 것은 양대 전란 때 의주로, 남한산성으로 몽진을 다니던 뼈아픈 과거에 대한 반성이었다.

산성을 따라 걷는 길은 단순 트레킹 이상의 개념이다. 즉 이 길은 승병들이 번을 서던 길이요, 장대를 지키는 이졸(吏卒)이 군호(軍號)를 외치던 길이요, 석회를 나르던 패장(牌將)이 가쁜 숨을 몰아쉬던 길인 것이다. 같은 자리 다른 시간, 500년 세월을 뛰어 넘어 역사는 산성자락에서 다시 만난다.

도선사나 우이동으로 빠지는 용암문을 지나 직진하면 만경대에 이른다. 만경대는 봉우리 형상이 보는 각도에 따라 만 가지 경치로 보인다고 해서 붙은 이름이다. 태조가 도읍을 정할 때 무학(無學)대사와 함께 이곳에서 국사를 논의했다고 해서 국망봉(國望峰)이라는 이름도 가지고 있다.

◆백운대 정상에 서면 강남7산 산너울 한눈에

우이동으로 통하던 비밀통로였던 위문(衛門)을 지나면 바로 백운대로 오르는 돌계단이 시작된다. 계단은 급경사길, 오늘 등산의 최대 고비다. 최근에 곳곳에 가드레일을 설치해 부분 교행이 가능해졌지만 지금도 주말에는 곳곳에서 정체가 빚어진다.

20여 분 땡볕 속을 걸어 드디어 정상에 올랐다. 제일 먼저 북쪽으로 깎아지를 듯이 서있는 인수봉이 시선을 잡아끈다. 예각(銳角)으로 날카롭게 서 있는 바위 사면에 죽순 같은 기상이 느껴진다. 바위 사면을 따라 클라이머들 수십 명이 달라붙어 암벽 등반에 열중이다. 두 발로 자일로, 산은 하나지만 다들 나름의 방법대로 산을 즐기고 있는 중이다.

마침 연무가 걷혀서 사위(四圍)가 탁 트였다. 남서쪽으로 뱀처럼 굽은 한강엔 은빛 비늘이 일렁이고 그 주위엔 관악-광교-청계산 등 '강남7산'이 산 너울을 그렸다.

정상에서 인증 샷을 찍고 하산길로 접어든다. 아직도 정상으로 오르는 행렬이 늘어서 있다, 최근 들어 외국인들도 부쩍 눈에 띈다.

하산길은 우이동 쪽으로 잡는다. 우이능선은 현대사의 한 사건과 관련된 '비밀의 정원'이다. 1968년 1'21사태 때 북의 특수부대원들의 침투로였던 것. 40여 년간 출입을 통제해오다 2009년부터 생태탐방로로 다시 열렸다. 깔딱고개를 지나 30분쯤 내려오면 도선사 입구가 나온다. 도선사는 신라시대 승려 도선(道詵)이 세운 사찰. 무학, 도선? 그러고 보니 우리나라 풍수의 대가들이 한 산에 둥지를 튼 셈이다.

두 고승의 특별한 동거. 우연이지만 두 분은 한양을 개국 터로 잡는 데 의견을 같이했다. 다시 600여 년이 흘렀다. 그동안 서울엔 수많은 영욕이 있었다. 지금 두 분은 자신들의 예지에 만족하고 있을까?

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정