한동안 대중들의 기억 속에서 지워졌던 이름이 세간에 회자되고 있다. MBC '우리들의 일밤-서바이벌 나는 가수다'에서 조관우가 '하얀 나비'를 부르면서 원작자인 김정호에 대한 관심이 쏠리고 있다. 심지어 이제 20세 초반으로 보이는 사람들이 가요방에서 하얀 나비를 선곡하고 구성지게 부른다. 1985년 11월 29일, 김정호가 지병인 폐결핵으로 세상을 떠났으니 벌써 26년이 지났는데 그가 타계한 후에 태어난 사람들이 그를 노래하고 있다. 그것도 국악풍으로 부르니 생전 김정호의 고민이 해결된 듯 보인다.

김정호는 타계하기 직전까지 대중음악에 국악을 접목시키는 방법을 고민했다. 그런 류의 음악이 없었던 것은 아니지만 김정호가 원하는 것은 달랐다. 완성도나 대중성 모두를 만족시키는 음악을 찾았던 것이다. 유작이자 죽음을 예견한 듯한 '님'은 그런 고민을 통해 표출한 최고의 방법론이었다.

김정호가 국악을 고민한 것은 우연이 아니다. 김정호의 외할아버지는 서편제의 명인 박동실 선생이고 어머니도 유명한 국악인 박숙자 여사이다. 어린 시절부터 체현한 국악적 유전자는 불우했던 유년 시절과 미8군 시절, 또 무명 시절을 지켜준 힘이었다. 국악이 김정호 음악의 뿌리였고 거기에 통기타 음악 곧 포크음악이 얹어진 것이다.

국악적인 요소 외에도 김정호가 한국대중음악계에 남긴 업적은 통기타 음악을 보편적인 음악 반열에 올린 점이다. 김정호 이전까지 통기타 음악은 청년층 특히 대학가에서 유행하는 음악이었다. 외국음악을 번안해 부르고 외국 정서를 노래하는 경우가 대부분이었다. 하지만 김정호는 한국적인 정서의 창작곡을 만들고 그 정서를 대중들에게 전달하면서 통기타 음악을 보편화시킨 것이다. 가수로 데뷔하기 전 '어니언스'에게 줬던 '작은새' 같은 곡에서도 이전의 통기타 음악과 다른 분위기를 보였고 '4월과 5월'을 거쳐 솔로로 데뷔하면서 온전한 자신만의 음악을 만들게 된다.

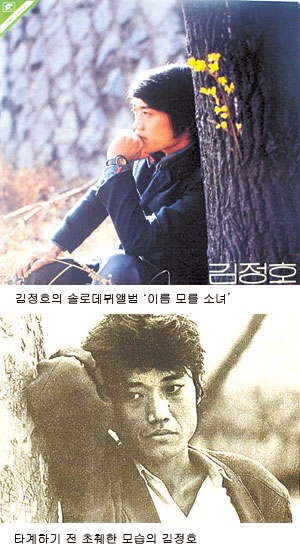

마지막까지 자신의 곁을 지켜 준 부인을 짝사랑하던 시절 만든 '이름 모를 소녀'를 시작으로 '하얀 나비' '달맞이꽃' 같은 곡들을 연이어 히트시켰지만 1976년 대마초 파동에 연루되면서 활동을 접게 된다. 음악을 할 수 없는 환경은 그를 병들게 했고 1980년대 들어 족쇄가 풀리지만 이미 몸은 망가져 있었다. 단 몇 소절도 이어 부를 수 없을 만큼 쇠약해진 몸으로 사명처럼 만들어 낸 앨범은 타계하기 몇 달 전에 완성된다. 그리고 노래가 방송을 탈 때쯤 세상을 떠나게 된다.

김정호가 특별한 점은 죽음 이후에도 이어진다. 1987년, 동료가수들은 한국대중음악 최초의 헌정앨범을 만들게 된다. 송창식, 하남석, 윤시내 등이 참가해서 김정호의 노래를 자신의 색깔로 부른 것이다. 공교로운 점은 죽음을 예견했던 유작 '님'을 몇 년 뒤 세상을 떠난 김현식이 불렀다는 점이다. 생전 두 사람의 삶이 닮아있기도 하고, 떠난 뒤 그들을 그리워하는 대중들의 모습이 닮아있는 것 같기도 하다.

권오성 대중음악평론가 museeros@gmail.com

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정