2002년 중국 칭하이(靑海)성 황허 유적지에서 최초의 국수가 발견되었다. 약 4천 년경에 조리된 이 국수는 지름, 0.3㎝ 길이 50㎝로 지금의 소면(素麵)과 아주 비슷한 굵기다.

고고학적으로 최초의 빵은 밀의 원산지인 메소포타미아 지역에서 만들어진 것으로 알려졌다. 거칠게 빻은 곡물을 반죽해서 구운 납작한 덩어리는 빵이라기보다는 과자에 가까웠다.

인류의 대표적 음식인 빵(떡)과 국수, 이 음식들은 언제부터 조리되었을까. 사례에서 보듯 두 음식의 기원은 신석기시대까지 거슬러 올라간다. 그러나 본격적으로 식생활에 적용되기 시작한 것은 청동기시대 들어와서 일이다.

오늘날의 빵과 국수야 즉석에서 조리할 수 있지만 선사시대 부엌 환경에서는 그리 간단한 문제가 아니었다. 곡물의 탈곡, 정미, 제분(製粉) 시설이 전제되어야 하고 거기에 솥이나 화덕 같은 조리기구가 뒷받침되어야 하기 때문이다.

2008년 대구시 북구 매천동에서 청동기시대 절굿공이가 발견됐다. 선사시대 대구 조리 문화에 큰 변화를 가져왔던 절구 이야기 속으로 들어가 보자.

◆고대 문명지서 원시적 형태 빵, 국수 조리=빵, 국수에 대한 진도를 좀 더 나가보자. 구약성서에도 자주 등장하는 빵은 경단이나 떡과 같이 반죽한 덩어리를 돌 위에 올려놓고 구워서 조리한 형태다. 빵보다는 요즘의 비스킷에 근접해 있다.

현대적 의미의 발효 빵의 기원은 이집트 시대라는 설이 있다. BC 4000년경 이집트 피라미드 벽화에 곡물을 빻아서 굽는 순서가 묘사돼 있다고 한다. 이집트 제빵 기술은 이오니아를 거쳐 유럽으로 전해져 세계의 음식이 되었다. 이렇게 전해진 빵은 전 세계 인구의 53%가량의 칼로리를 책임지는 세계의 음식이 되었다.

국수는 문화적으로 접근하기가 좀 더 복잡하다. 빵이 으깬 곡식을 반죽한 후 화덕에 구워내는 비교적 간단한 방식이라면 면(麵)은 반죽도 정교해야 할 뿐 아니라 면으로 뽑아내는 공정을 더 거쳐야 하기 때문이다.

그렇다고 초기 면이 지금 세면(細麵)처럼 깔끔했던 것은 아니다. 반죽을 손바닥으로 최대한 비벼 길게 늘인 형태였을 것이다. 아마도 지금의 연필이나 볼펜 굵기의 면발을 물에 삶은 후 약간의 양념을 해서 먹는 식이었을 것이다.

◆한, 일 벼농사 전파 경로 파악에 유용한 자료=1997년 광주 광산구 신창동에서 절굿공이가 확인된 후 국내에서 비슷한 유물이 발견된 건 모두 10건. 청동기시대 절굿공이는 안동 저전리에 이어 대구 북구 매천동이 두 번째다.

2008년 영남문화재연구원(원장 박승규)은 대구시 매천동 매천택지개발지구 내에서 청동기 주거 유적과 절굿공이를 발굴했다. 손잡이 부분에 2개의 돌대가 있는 '2조 돌기형'이었다. 박승규 원장은 "매천동 절굿공이는 청동기시대 유물로는 보존 상태가 아주 양호하다"고 말하고 "당시 곡물 가공, 조리문화를 들여다볼 수 있는 좋은 자료"라고 평가했다.

절굿공이와 관련해 흥미로운 사실이 있다. 바로 일본과의 문화 전파 경로와 관련된 일이다. 일본 나라현 가라코카기(唐古鍵) 유적에서 야요이(彌生) 시대 유적이 발굴된 적이 있다. 이곳에서 선사시대 절굿공이가 출토돼 한, 중, 일 학계의 관심을 모았다. 형태, 양식 면에서 한반도의 것을 빼닮은 이 목기는 심지어 151㎝로 크기까지 안동 저전리의 그것과 똑같았다.

일본 야요이 시대 도작 문화가 한반도에서 전래하였다는 것은 정설이다. 대구 매천동 절굿공이는 벼농사가 일본열도에 어떻게 전래되었는지를 밝히는 중요한 단서다. 조사에 참여했던 영남문화재연구원(경주) 하진호 연구실장은 "일본 나라(奈良)현 유적은 BC 5, 6세기 유적으로 알려졌다"며 "그렇다면, 대구 유적이 시기적으로 200여 년 앞선 것으로 분석된다"고 말했다.

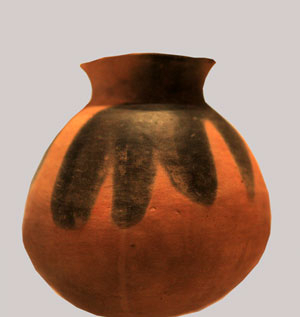

◆토기 발달 과정과도 밀접한 연관=그러면 이 절굿공이가 청동기시대 음식문화를 어떻게 바꿔 놓았을까. 조리 양식과 연관되는 분야가 바로 토기의 발달 과정이다. 토기는 조리 수단이자 기구라는 점에서 가장 중요한 고려 요소가 된다.

학자들은 신석기시대에 미음이나 원시 형태의 떡이 만들어졌을 가능성을 제시한다. 우선 당시 분쇄도구로 '갈판'이 존재했고 토기가 제작되었다는 점이 근거다. 그러나 토기의 한계나 주방의 미비 때문에 떡, 국수 같은 다양한 조리는 청동기 후기에 들어와 본격화된 것으로 추정한다. 지금의 냄비와 유사한 민무늬 토기와 절구 같은 생활용품들이 청동기 후기에 대중화되었기 때문이다.

지금 떡, 국수가 만들어지는 환경이 당시에 대략 갖추어진 셈이다. 손바닥으로 비벼 길게 늘인 반죽을 토기(냄비)에 넣고 끓여 먹는 원시적 형태의 국수도 충분히 가정할 수 있다. 더욱이 청동기시대 후기, 철기시대에 시루와 부뚜막이 나타나면서 찜, 떡 등 다양한 요리가 본격적으로 가능해졌다.

◆마무리 하며=선사시대 절구의 등장은 지금으로 치면 방앗간과 믹서기를 갖게 된 것으로 비유된다. 떡, 빵, 국수, 죽 등으로 요리를 한정했지만, 절구를 이용한 요리의 응용 영역은 무척 다양한 편이다. 생선을 찧으면 어묵이 되고, 과일을 으깨면 주스가 되며, 콩을 찧으면 메주(물론 발효 된장은 아니겠지만)도 만들 수 있다.

청동기시대 대구 매천동의 한 마을 주방에선 식생활의 작은 혁신, 요리의 큰 진보가 있었으니 그 단서는 5척(尺) 절굿공이였다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"