최근 부동산 시장에 모처럼 훈풍이 불고 있으나 과거와는 사뭇 다른 양상으로 전개되고 있다. 저금리'저유가'환율인하 등 '신 3저(低) 현상'이 장기화하는 분위기 속에 고성장기에 통용되던 부동산 상식들은 더는 통용되지 않는 이야기가 돼 버렸다.

◆부동산 활기

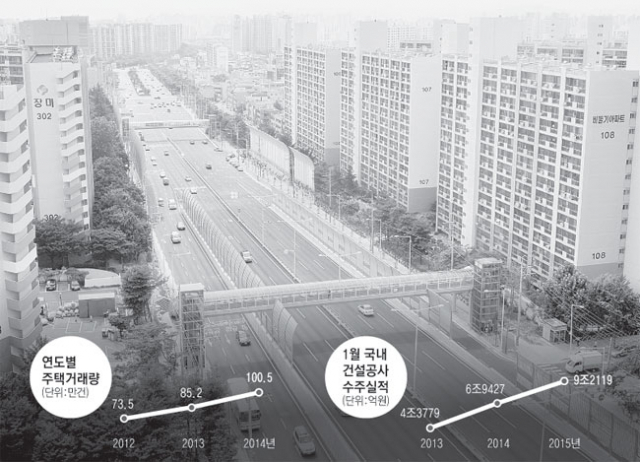

최근 정부와 주요 경제연구기관에 따르면 자산시장과 실물경기 회복을 이끄는 견인차는 단연 부동산 경기다. 거래량이 가장 큰 서울은 지난달 말 기준 주택 거래량은 1만2천990건으로 전달보다 1천985건(18%) 증가했다. 2006년 실거래 조사를 시작한 이후 2월 거래량 기준으로는 가장 많다.

분양시장 회복으로 아파트와 오피스텔 공사가 크게 늘면서 지난 1월 국내 건설공사 수주액(9조2천119억원)은 1월 실적 기준으로 조사를 시작한 1994년 이후 가장 많았다. 지난달 서울 등 수도권 주택 거래량은 2006년 실거래가 신고제 도입 이후 2월 기준으로 역대 최대치를 기록했다.

그 여파로 이사와 실내장식 업계도 함박웃음을 짓고 있다. 하루 한 건도 하기 어려운 이삿짐센터에서는 2, 3건씩 일이 몰리는 것으로 나타났고, 입주에 앞서 집안을 새로 꾸미는 사람이 증가하면서 인테리어 업체들도 분주한 상황이다. 새 아파트가 쏟아지면서 모델하우스 제작과 운영 업무를 담당하는 업체들도 일감이 몰려든다. 수도권의 한 모델하우스는 방문객을 응대하는 도우미도 품귀 현상을 빚고 있다. 9곳의 모델하우스가 몰려 있는 이곳의 경우, 한 곳당 12~15명의 도우미가 필요한데 이달 들어 매주 6, 7곳의 모델하우스가 동시에 문을 열면서 구인난을 겪고 있다는 후문이다.

◆예전과 다른 양상

부동산 경기가 활기를 띠고 있으나 예전처럼 사두면 무조건 오르는 부동산 대세 상승을 기대하기 어려운 데다, 집값 하락을 경험한 학습 효과로 시장 주도층이 투자자에서 실수요자 위주로 빠르게 바뀌고 있다.

우선 거래가 늘어나면 집값이 오른다는 공식이 깨지고 있다.

국토교통부에 따르면 지난해 전국의 주택 거래량은 100만5천173건으로 주택 경기가 호황이던 2006년(108만2천 건) 이후 최대치를 기록했다. 하지만, 지난해 집값 상승률은 2.1%로 물가상승률(1.3%)을 약간 웃돌았다. 2006년 집값 상승률(11.6%)의 5분의 1 수준에 불과했다.

모델하우스에 사람이 몰리면 청약도 대박일 것이라는 기대도 깨질 분위기다. 시세차익을 위한 투자자가 아니라 실수요자 방문이 많아졌기 때문이다.

실제로 지난달 경북 구미 문성 파크자이 등은 수십 대 1의 청약경쟁률을 기록하며 순식간에 마감됐지만, 일부 수도권과 세종시 인근 공주시의 한 분양 아파트는 미달해 3순위 청약을 받아야 했다.

전세 가격이 오르면 수요가 줄어든다는 공식도 이젠 옛말이다. 거금을 들여 집을 사서 가격이 하락할까 불안에 떠느니 최대한 오랫동안 전셋집에 사는 게 이득이라는 세입자들의 계산 때문이다.

특히 가격이 오르면 수요는 줄어드는 게 일반적이지만 전셋집은 전세금이 아무리 치솟아도 마땅한 대체재를 찾을 수 없다 보니 수요가 좀처럼 줄지 않고 있다.

◆체감경기는 아직도

부동산 호황이 과거와 다른 양상으로 진행되는 이유는 국민의 체감 경기와 밀접한 관계가 있다는 분석이다. 정부의 경제지표 발표와는 동떨어진 체감을 하고 있기 때문이다.

실제로 현대경제연구원이 최근 조사한 경제고통지수에 따르면 19.5로 정부 발표(-1.6)와는 너무도 달랐다. 체감실업률'체감물가상승률'체감의무지출(주거'교육'의료'세금 등) 증가율을 합친 것에서 체감소득증가율'체감문화여가지출 증가율을 뺀 것이 체감경제고통지수다. 물가상승률'실업률'의무지출증가율이 높으면 높을수록 경제고통지수 또한 높아진다.

소득증가율에 대해서도 체감과 정부 통계치 사이의 괴리는 컸다. 정부가 발표한 지난해 4분기 소득증가율은 지난해 같은 기간보다 3.0%였지만, 체감소득 증가율은 -0.1%로 나타나 3.1%포인트의 격차를 보였다.

소득이 일부 늘어난 가계가 있더라도 세금과 4대 공공보험료, 부채 원리금상환 때문에 소득이 오히려 감소하는 것처럼 느끼는 국민이 적지 않다는 점을 입증하는 대목이다.

박상전 기자 mikypark@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이준석, 전장연 성당 시위에 "사회적 약자 프레임 악용한 집단 이기주의"

[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"

5·18묘지 참배 가로막힌 한덕수 "저도 호남 사람…서로 사랑해야" 호소

민주당 "李 유죄 판단 대법관 10명 탄핵하자"…국힘 "이성 잃었다"

대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"