1천500년 전 삼국시대 고대 경산(압독국) 사람들은 계급별로 음식을 다르게 섭취했던 것으로 밝혀졌다.

한양대학교 문화인류학과 최경철 교수와 영남대박물관 김대욱 박사 등은 2022년 12월 '한국고고학보'에 조영동 고분군 출토 인골과 동물뼈 분석을 통해 고대 경산지역의 계층별 식단을 복원한 논문을 발표해 관심을 끌고 있다.

논문에 따르면 1천500년 전 압독국 사람들은 다양한 식재료를 고르게 섭취했는데 현재 우리 식단과 비슷한 쌀, 보리, 콩 등의 C3계 식물군을 주로 섭취했다. 야생조류(꿩, 기러기, 오리 등)와 육상동물(말, 소, 돼지 등), 해양동물(상어, 방어, 복어, 패류 등)로 주로 단백질을 섭취했다.

특히 야생조류의 소비가 월등히 높았으며, 해양동물의 소비도 상당했던 것으로 확인했다. 이는 당시 농업에 기반을 둔 사회였음에도 야생조류의 사냥행위와 어패류의 어로활동이 매우 중요했고, 다양한 종류의 식재료를 내륙인 경산까지 조달할 수 있는 물자 유통시스템을 갖추고 있었음을 추측해 볼 수 있다.

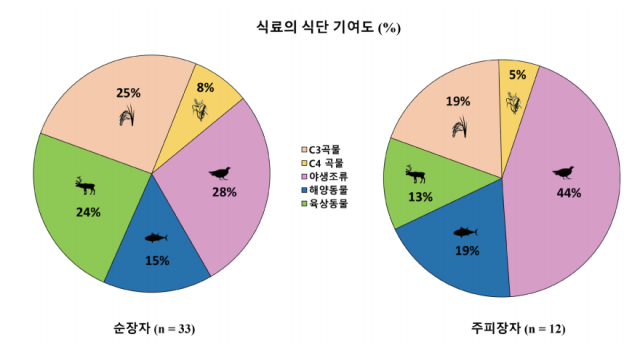

또한 성별, 연령, 무덤 종류에 따라 식단이 달라지는 것이 아니라 신분에 따라 식단이 차이를 보이는 것을 확인했다. 높은 신분의 주피장자와 낮은 신분의 순장자간에 섭취하는 음식에 차이를 보였다.

즉 높은 신분의 주피장자는 꿩과 기러기 같은 야생조류와 상어, 방어, 복어 등 해양성 어류 등을 상대적으로 많이 섭취한 반면 낮은 신분의 순장자는 야생조류와 쌀, 보리, 콩 등의 C3계 식물과 육상 초식동물을 주로 섭취한 것으로 나타났다.

해안에서 조달한 어패류는 높은 신분의 주피장자들만 섭취할 수 있었던 상징적 음식물이었음을 확인할 수 있는 대목이다.

이같은 연구를 통해 엄격한 신분제 사회로 여겨지는 조선시대의 경우 출토 인골의 분석 결과 신분에 따라 식재료의 차이는 크게 보이지 않는 반면, 삼국시대 압독 사람들은 사회적 지위의 구분이 명확했고 이 기준에 따라 음식의 종류마저도 구분하는 사회였다는 것을 추정할 수 있다.

경산시 관계자는 "고인골과 동물뼈 분석을 통해 고대 경산사람들의 식생활을 복원했다는 것은 당시의 식생활을 살펴볼 수 있는 의미있는 연구다. 앞으로 압독국 문화유산 연구⋅활용 프로젝트를 지속적으로 추진해 그 결과를 현재 건립공사가 진행 중인 임당유적전시관에 반영해 전시할 계획"이라고 밝혔다.

한편 경산시가 진행중인 압독국 문화유산 연구⋅활용 프로젝트는 경산의 고대국가 압독국 고분에서 출토된 고인골과 동식물 자료를 연구하고 활용하기 위한 것으로, 2019년부터 영남대학교박물관과 업무협약을 맺고 연구를 진행하고 있다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "이제 중국 미세먼지 걱정 거의 안 해…엄청난 발전"

[단독] 정부 위원회 수장이 '마두로 석방 시위' 참가

한중 정상, 한반도와 급변하는 국제 정세 논의

대구 찾은 강득구 "지방선거, 대구경북 민주당 소속 당선인 배출에 최선"

국힘 "이혜훈, 10년간 재산 100억 늘어…탈탈 털리고 그만둘 가능성 높아"