◆보여주기식 소론 중용 탕평정책, 친소론으로 키워진 세자

영조는 '이인좌의 난'이 일어났던 영조 4년(1728) 그해에 맏아들 효장을 잃었다. 효장세자는 영조의 유일한 아들이었다. 효장세자 사망 이후 영조는 40세가 넘을 때 까지 아들을 얻지 못했다. 영조 5년에는 종친 중에서 입양하여 후사를 이어야 한다는 상소까지 올라왔을 정도였다.

영조가 후사를 얻지 못하는 동안에 노론 측에서는 줄곧 양자 입양이나 또는 의약을 포함한 각종 비법을 수시로 권하며 영조의 왕권을 압박했다. 이렇게 초조한 세월을 보내던 와중 영조 11년(1735)에 영빈 이씨가 아들을 출산했다. 영조 나이 42세였다. 후일 27세의 나이에 미치광이라는 오명까지 뒤집어 쓴 채로 아버지 영조에 의해 비극적인 죽음을 당해야 했던 그 세자, 이선(李愃)이 태어난 것이다.

42세의 나이에 얻은 유일한 후사 원자를 영조는 이듬해 영조 12년(1736) 3월에 세자로 책봉했고, 그 다음해 영조 13년 8월에는 은퇴해 있던 소론 영수 이광좌를 영의정에 앉혔다. 그리고 영조는 이광좌에게 세자 보필의 책임도 맡겼다.

영조는 세자를 자신이 추진하는 탕평정책의 상징으로 만들고 싶었다. 영조의 탕평은 사실상 온건 소론들을 중용하는 것을 핵심으로 하는 탕평이었다. 영조 4년의 이인좌의 난을 진압한 온건 소론파들이 영조의 국정 운영의 한 축이 되었고, 소론 영수 이광좌에게 세자를 맡긴 것은 영조의 소론 중용 탕평책을 만방에 시위하기 위함이기도 했다.

영조가 평생 지우고 싶어한 것은 '형(경종)을 살해하고 왕권을 탈취한 동생'이라는 낙인이었다. 따라서 영조는 경종에게 온건한 입장이었던 소론들을 품는 것으로 자신은 절대로 형을 죽이지 않았다는 것을 보여주려 했다. 그런 이유로 영조는 세자가 태어난 지 백일이 지났을 무렵 세자의 처소를 경종이 거처하던 '저승전'(儲承殿)으로 옮기게 한다. 또한 경종의 시중을 들다가 궁에서 나갔던 궁인들을 다시 불러들여 세자의 시중을 들게 한다. 이렇게 세자 이선은 소론들에 둘러싸여 성장했다. 그러므로 당연히 세자는 친소론 정서를 가지게 되었다.

노론들은 이런 사태를 수수방관만 할 수 없었다. 영조가 임금이 된 것은 처음부터 영조를 임금으로 만들기 위해 고군분투하며 희생했던 노론들이 있었기 때문이었다. 경종때 있었던 신임사화로 노론 4대신들은 모두 목숨을 잃었는데, 영조가 그 사실을 모른척 하고 소론 중용 탕평을 추진하는 것을 노론들은 인정할 수 없었다. 그런데 하물며 차기 권력이 친소론으로 성장하고 있다는 것은 노론들에게는 어불성설이었던 것이다.

◆친국왕파 탕평당의 탄생

영조는 탕평책으로 왕권을 강화한다는 정치적 목적으로 세자를 친소론환경에서 성장하도록 했지만, 사실 이것이 훗날 아버지가 아들을 죽이게 되는 비극적인 사건의 출발점이 되었다. 왜냐하면 영조는 정치적 목적으로 온건 소론들을 등용했지만, 영조의 정서적 고향이 소론이 될 수는 없었기 때문이다.

소론을 중용하는 영조의 탕평은 영조의 왕권에 과다한 지분을 요구하는 노론들을 통제하여 왕권을 강화하기 위한 목적이었지, 노론들을 완전하게 정권에서 내쫓을 목적이 아니었다는 것이다. 또한, 영조는 당연히 친노론 정서를 가지고 있었다. 이런 영조의 상황을 노론들은 너무나 잘 알고 있었다. 친노론 정서인 아버지와 친소론 정서인 아들이 양랍할 수 없는 상황을 영조 본인이 만들고 있었던 것이다.

영조의 탕평은 경종에게 충신인 사람들은 영조에게는 역적이 되고, 영조에게 충신이 되는 사람들은 경종에게는 역적이 되는 적대적 관계 위에서 전개되는 것이었기 때문에 노론들의 강한 반대에 부딪히면서 수시로 휘청거렸다. 노론들은 하루가 멀다하고 영조의 친국왕 탕평파를 비난하는 상소를 올렸다. 노론 대사헌 조관빈은 '주역에서는 양을 군자에 비유하고 음을 소인에게 비유했는데, 탕평은 양도 아니고 음도 아닌 듣도 보도 못한 해괴한 것'이라고 상소를 올려 비난했다.

그렇지만 영조는 포기하지 않았다. 영조의 탕평책은 결국 탕평당이라는 친국왕파 세력을 조정에 안착시키고 있었다. 조정은 이제 소론, 노론이 아니라 친국왕파인 탕평파와 반국왕파인 반탕평파로 재편되고 있었다.

◆영조의 양위소동과 15세 세자의 대리청정

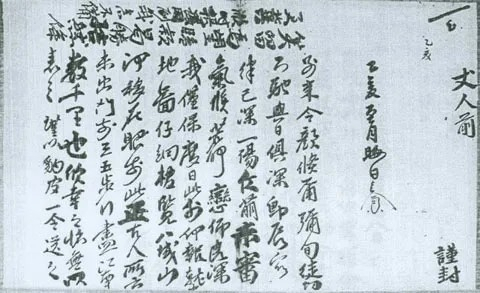

영조 25년(1748) 1월 22일 비가 억수같이 퍼붓는 한 밤에 임금의 봉서가 승정원에 내려졌다. 한 밤 중에 봉서라니, 입직 승지였던 박필재(朴弼載)와 김상복(金相福)은 긴장하여 떨리는 손으로 봉서를 열었다. 서찰은 '을유등록고출'(乙酉謄錄考出)로 끝나고 있었다. '을유등록고출'이란 을유년의 등록을 상고하라는 뜻인데, '을유년의 등록'이란 숙종이 당시 왕세자였던 경종에게 양위를 하겠으니 그에 맞는 절차를 만들라고 명했던 것을 말한다. 즉, 입직 승지들이 받은 전교는 양위를 하겠다는 전교였다.

하늘에 구멍이 난 것처럼 비가 쏟아지고 있는 한 밤 중에 입직 승지들은 입직 옥당들을 불러모았고, 모두 영조에게 나아가 전교를 거둬달라고 한 목소리로 합창을 했다.

세자를 비롯한 대소신료들이 모두 모여 전교를 거둬달라고 이마를 바닥에 찧으며 간청했다. 세자는 헌함(軒檻) 밖에 거적을 깔고 엎드려 울고 있었다. 그러나 영조는 요지부동이었다. 소론 좌의정 조현명이 나서서 다음과 같이 간청했다.

"사람의 자식으로 나서 함부로 늙었다는 말을 하지 않는 것은 부모의 마음을 아프게 할까 두렵기 때문입니다. 그런데 지금 전하께서 나이가 늙어서 짐을 벗겠다고 하시면 대비마마의 마음이 어떠하겠습니까? 동궁의 강학으로 보더라도 해와 같이 어르고 촌각마다 전진하고 있는데, 지금 이처럼 정무에 시간을 빼앗기게 한다면 이것이 어찌 자식을 기르는 참된 어버이의 도리라고 할 수 있겠습니까?"

신하들의 만류를 듣고 있던 영조가 입을 열었다. "여러 신하들의 마음이 이와 같으니 내가 다시 생각해보겠다." 그리고 다시 한 참의 시간이 흘렀다.

다시 입을 연 영조는 마침내 이 양위소동을 일으킨 본심을 밝혔다. "부득이하다면 대리청정은 어떠한가?"

즉, 세자에게 대리청정을 맡기기 위해 영조는 양위소동을 일으킨 것이다. 그러자 신하들은 이것도 역시 안 된다며 강력히 반대했다.

그러자 영조는 "크고 작은 모든 공무를 승정원에 그대로 두어라. 나는 결코 임금 노릇을 하지 않을 것이다"라며 물러서지 않았다. 그때 어느 곳에선가 "전하, 뜻을 받들겠나이다" 라는 목소리가 나왔다. 양위를 하겠다는 것도 아니고 대리청정을 시키겠다는 정도는 받아들여야 하지 않겠느냐는 분위기가 형성되었다.

이렇게 15세 세자는 대리청정으로 정치의 전면에 나서게 되었다. 그런데 영조에 의해 대리청정을 맡게 된 세자가 해야 하는 일은 반탕평파가 매일 올리는 탕평비난 상소를 처리하는 일이었다.

한가람역사문화연구소 연구위원

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의