심사정은 당대부터 이름이 높았다. 그림이라면 겸재 정선과 현재 심사정, 곧 '세위겸현(世謂謙玄)'이라고 했으나 아치(雅致)는 심사정이 더 낫다고 했다. 겸현으로 사제지간을 나란히 놓은 것부터 심사정의 명성을 알려준다. 스승에 필적하는 제자가 나오는 것을 '용생용(龍生龍) 봉생봉(鳳生鳳)'이라고 했다. "용이 용을 낳고, 봉이 봉을 낳는다"라는 말은 당연할 것 같지만 예술의 세계에서는 스승의 아류에 그치는 경우가 많았다. 대가 밑에서 대가가 나온 이 드문 경우를 근원 김용준은 멋진 문장으로 이렇게 평했다.

대개 그 사(師)를 배우면 그 사(師)의 필기(筆技)가 어느 정도 배어드는 것이 범수(凡手)들의 항례인데, 겸재를 배운 현재의 화법에 겸재적인 경향이 일호반사(一毫半絲)도 없다는 것은 실로 현재를 위해 대행(大幸)한 일이요, 겸재를 위해서도 다행(多幸)한 일이다.

그러나 전하는 부채그림으로 보면 정선이 30점 이상, 세 살 아래인 이인상이 20점 이상인 데 비해 심사정은 두세 점에 불과하다. 왜 그럴까? 사대부 사회에서 심사정의 그림부채 들기를 꺼렸기 때문이다. 명문이었던 심사정의 집안은 할아버지가 역모죄로 극형에 처해지며 몰락했다. 그의 나이 19세 때였다.

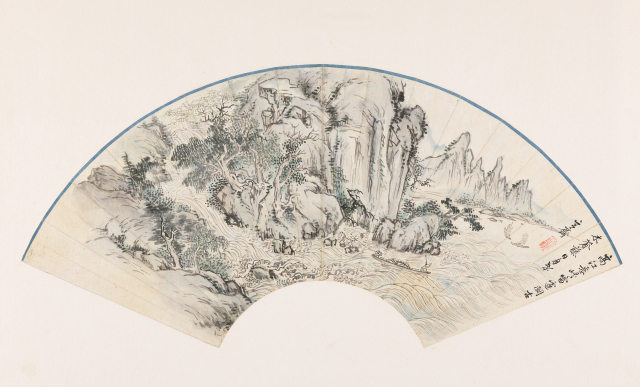

어려서부터 그림에 재능이 있던 심사정은 정선에게 배워 실력을 인정받았으나 명분을 중시한 유교사회 조선에서 심사정의 그림 솜씨는 제대로 존중받지 못했다. 심사정의 드문 선면화 '백제 시의도'는 두보의 유명한 시 '백제(白帝)'에서 나왔다. 백제는 백제성으로 사천성 중경시 장강가의 옛 성이다. 삼국시대 촉의 유비가 오나라에 쫓겨 왔다 후사를 제갈량에게 맡기고 최후를 맞은 곳이다. 제화를 읽어보면 그림이 더욱 생생해진다.

높은 강 급한 협곡 우레와 천둥이 다투고 高江急峽雷霆鬪

오래된 나무 울창한 덩굴 해와 달이 어둡네 古木蒼藤日月昏

'고강(高江)'과 '고목(古木)'을 대비시킨 시구처럼 높은 곳에 위치한 성문 앞으로 강물이 쏟아지듯 흘러내리고 좌우 벼랑엔 고목이 울창하다. 시에서 연상되는 풍경을 세심하게 그려내며 절벽 아래엔 배를 정박시키려 애쓰는 뱃사공까지 그려 세찬 물살이 더욱 실감난다. 여백을 최소화시키며 선면을 꽉 채워 시상의 긴박감을 구도로도 나타냈다.

'백제 시의도'는 폭포처럼 가파른 장강을 그려 부채에 딱 들어맞는 그림으로 인정받았을 것이다. 저 멀리 잔잔한 수면의 돛배까지 그려 넣어 협곡의 급류와 대비시키며 균형을 맞추는 것도 잊지 않았다.

사용한 흔적이 아주 곱게 남아있는 심사정의 귀한 선면화다.

대구의 미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력