폐광산이 내려 앉고 있다. 폐탄광은 물론이지만 암석층으로 이뤄져 지반 침하 및 함몰이 덜한 폐금속광산도 무너지는 사례가 빈번하고 있다. 폐광 붕괴는 산림을 파괴하고, 주민생활에 피해를 주며 기형적 지형을 남기고 있다.

◇실태

영양 일월면 용화2리 일월 폐금속광산. 1939년부터 36년간 금, 은, 동, 납, 아연 등을 캐다가 1975년 문을 닫았다.

폐갱구만 12개로 경북에서 손꼽힐 정도의 대형 광산이었다.

폐광 후 20년이 지난 지금, 폐갱구 인근 지역 곳곳에서 지반이 침하하거나 꺼지고 있었다.

취재팀이 마을에 사는 전직 광부 2명과 함께 폐광산을 탐사한 결과, 한 폐갱구의 정상 부근이 가로 10m, 세로 4~5m 크기로 꺼져 있었다. 취재팀 일행은 무너질까봐 먼 거리에서 큰 돌을 함몰지역 안으로 던져보니 조금 뒤 '쿵' 하는 소리가 났다. 송이가 많이 나는 산 특성 상 사람들이 지난 흔적이 뚜렷해 인명 사고 위험이 높지만 사람들의 출입을 막는 보호장치는 아예 없었다.

또 다른 갱구 주변에도 크고 작은 지반 침하 지역이 여럿 확인됐다. 12개 폐갱구 중 3개는 하중을 견디다 못해 무너져 입구조차 찾을 수 없었다.

용화 2리 주민이자 전직 광부인 조현호(64)씨는 "산 능선 곳곳이 꺼져 있고, 지금도 무너져 내려 폐광 사정을 잘 아는 주민들은 산에 잘 가지 않는다"며 "일월산은 해마다 수만명의 등산객이 찾고 있어 큰 사고가 날까봐 걱정"이라고 했다.

의성군 옥산면의 옥동 폐금속 광산. 폐갱구수가 9개인데다 금, 은, 동, 납, 아연 등을 무려 52년간 캐냈다. 옥동 폐광산 경우 폐선광장(캔 원광석에서 필요한 금속을 추출하는 곳) 인근의 계곡 바닥이 3~4m 깊이로 함몰됐고, 갱구 4개가 훤히 드러나 있었다. 특히 이 곳은 과거 계곡의 물로 인해 1차 함몰이 있었고, 콘크리트로 보강공사 후 또 다시 콘트리트가 무너져 내린 것. 역시 보호 펜스는 없었다.

문경시 가은읍 은성폐탄광이 위치한 산. 주민 안내로 취재팀이 찾은 산에는 지반 침하 및 함몰된 곳이 너무 많아 발을 디딜때마다 가슴을 조아렸다. 2시간 동안 확인한 지반 침하 및 함몰 현장만 해도 바위 아래 생긴 굴 5개, 지반 침하로 생긴 폭 10m, 길이 100m 안팎의 소계곡도 4군데를 넘었다. 소 분화구 형태를 띤 곳도 3, 4개는 됐고, 소규모의 지반 침하 지역은 부지기수였다.

지반침하 및 함몰지역 모두 나무가 누워 있거나 쓰러져 있었고, 일부는 뿌리째 뽑혀 있었다.

동행한 주민 이모(55)씨는 "어릴 때 뛰놀던 산이지만 폐광 후 빠질지도 모른다는 불안감 때문에 산에 잘 오르지 않는다"고 말했다.

지난해 10월에는 봉화 소천면 금호광산의 산 정상부가 가로 22m, 세로 44m, 깊이 50m 크기로 함몰, 큰 분화구가 생겼다.

◇왜 그런가

동양대 지구환경시스템공학부 정지승 교수는 "광산업자들이 속만 파내고 떠났기 때문"이라며 "채광때부터의 부실이 수십년의 부작용을 낳고 있다"고 지적했다.

전문가들과 전직 광부들에 따르면 폐금속광산 경우 암석층이 많아 채광 시 갱목을 설치하지 않은 곳이 적잖은데다 지층의 안정성보다는 경제성을 위해 마구잡이로 산 속과 지하 이곳 저곳을 뚫었다는 것.

또 대개의 금속광산 경우 수평으로 일정 길이를 판 뒤 지하로 내려가 광석이 있는 곳을 중심으로 채굴을 해야 하나 상당수는 수평갱구보다 높은 산 상층부의 지표 부근까지 마구 채광을 해 결국 폐광 후 지반 침하 및 함몰 사태를 가져 온다고 했다.

석탄광 경우 금속광산보다 채굴량과 규모면에서 월등히 커 경북에서 가장 큰 탄광이었던 문경 가은의 은성폐탄광은 갱 길이가 무려 400km, 깊이도 800m나 됐다.

특히 석탄광은 금속광산에 비해 지층이 연학한 퇴적층으로 돼 있어 지반 침하 및 함몰 발생 위험이 더욱 커다는 것.

갱내수도 지반 침하 및 함몰의 '공범'이다.

산 속과 지하에 거미줄처럼 난 갱구에는 갱내수가 차는 것이 당연하다는 것. 폐광 후 수십년에 걸쳐 흐르고 있는 갱내수는 갱 속 침식을 가속화해 지반이 약한 부분의 침하 및 함몰을 가져오고 있다.

특히 폐광 후 갱내수를 흘러 보내지 않고 갱을 막아 버린 곳이 많아 이들 폐광 경우 지반침하 및 함몰을 더욱 가속화시키고 있는 실정이다. 실제 문경과 봉화의 일부 폐광에는 갱내수가 갱구가 아닌, 하천과 산의 약한 지층을 뚫고 표출, 하천으로 흘러 들고 있었다.

갱목도 수십년이 지나면서 썩어 내려 결국 갱 붕괴 및 지반 침하의 또 다른 원인이 되고 있다.

◇그냥, 내버려 둘 것인가

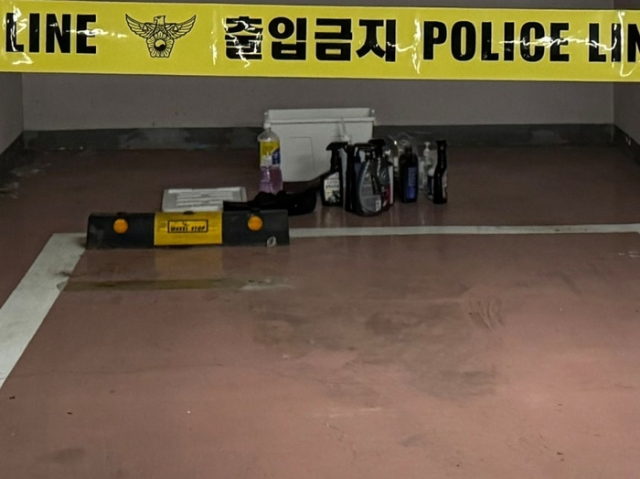

지난 4일 금호폐광산의 함몰지. 출입을 막는 철조망이 유일한 '대책'이다. 지난해 10월 함몰 이후 산자부 등 6개 기관의 합동 조사가 있었지만 복구 주체인 광산회사가 부도 나 복구가 차일피일 미뤄지고 있다.

금속폐광의 지반 침하 및 함몰 대책은 정부의 오염 위주의 정책에 밀려나 있다. 금호폐광 처럼 '사후약방문'이 고작이다.

정지승 교수는 "폐광을 계속 방치하면 지반 침하와 함몰이 계속 늘어날 것"이라며 "지반의 상태가 어떤지 최소한의 실태 조사라도 해야 한다"고 말했다.

폐탄광 경우 그나마 석탄산업합리화사업단에서 10년전부터 철도, 도로, 가옥 등 지반침하 우려지역을 우선 선별, 조사와 지반침하방지사업을 실시하고 있다.

사업단에 따르면 경북 경우 문경은 마성 농암 가은 불암 호계 고요 외어 등 7개, 상주는 은척 이안 모서 화남 화동 등 5개, 봉화의 재산 지역 등에 대해 사업을 끝냈고, 계획중이다.

문제는 사업 우선 순위와 주민간의 갈등.

사업단은 철도, 도로 등 주요 국가기간 시설공사 시 발생하는 지반 침하 및 함몰을 최우선하고 있고, 주거지역과 산지역은 그 다음 순이다.

또 주거지역 경우 공사 규모와 범위를 놀고 사업단과 주민간 갈등을 빚고 있다.

문경 가은읍 왕릉리 주민들은 "사업단이 이미 4차례나 보강공사를 했지만 지금도 지반 침하가 발생하고 있다"며 마을 밑 폐광의 전면 되메우기 및 집단 이주를 요구하고 있다. 반면 사업단은 보강공사후 현재로선 안전에 큰 문제가 없으며 주민들의 주장은 현실적으로 불가능하다고 밝히고 있다.

사업단 광해사업팀 김정필 담당은 "전국의 336개나 되는 폐탄광의 완전복구는 상상 할 수 없는 돈이 들어가 불가능하다"며 "전국 폐탄광갱지도에 대한 GIS 시스템을 구축하고 있는 등 지반침하방지사업에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

기획팀사팀 이종규기자 jongku@imaeil.com 이상준 기자 all4you@imaeil.com 영양 김경돈 봉화 마경대 기자

사진 : 문경 은성폐탄광 앞 산 중턱이 크게 함몰돼 있다. 사진은 한 주민이 굴이 난 곳에 돌을 던지고 있다. 이채근 기자

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

나경원 "李대통령, 전 부처 돌며 '망언 콘서트'…연막작전쇼"

김총리 "李임기 5년 너무 짧다, 더했으면 좋겠다는 분들 있어"