새가

날아가자

나뭇가지가 흔들린다

새가 앉아서 울 때는

꿈적도 않더니

새가 떠나자

혼자서

오랫동안 흔들린다

종일 겨울비 내렸던 엊그저께, 내 일터의 튤립나무 가지에 찌르레기 한 마리가 앉아 요란스레 울어댔다. 뼛속까지 시린 비를 고스란히 받아내던 잿빛 새 한 마리. 아무리 다급하게 울어대도 새가 앉은 나뭇가지는 미동조차 없었다. 그것은 온종일 졸라대고 애원해도 "꿈적도 않"던 어린 시절 아버지를 닮았다. 보내놓고야 비로소 "혼자서/오랫동안 흔들"리는 우리들의 아버지. 이것이 어찌 아버지와 나의 관계뿐이랴.

모든 존재는 부재를 통해 현현한다. 어둠이 있어 빛이 있음을 알게 되고 너의 빈자리를 통해 너의 소중함을 뼈아프게 깨닫는다. 무성했던 이파리 다 벗은 나뭇가지처럼 소박한 단 두 문장의 시행. 새와 나뭇가지, 두 주인공만 등장하는 단순한 장면의 짧은 동시 형식이지만 이 행간이 품고 있는 정서적 울림은 지극히 깊고 그윽하기만 하니.

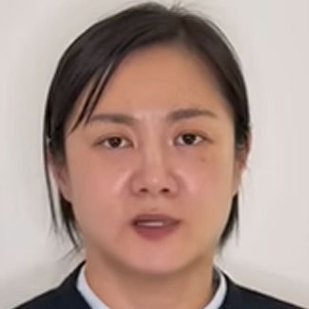

시인

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"