제사 지내는 게 내 직업이지, 뭐. 아랫대가 덜 힘들도록 배려하면서도 전통을 이을 수 있는 방법을 찾는 거. 그게 내 숙제야.

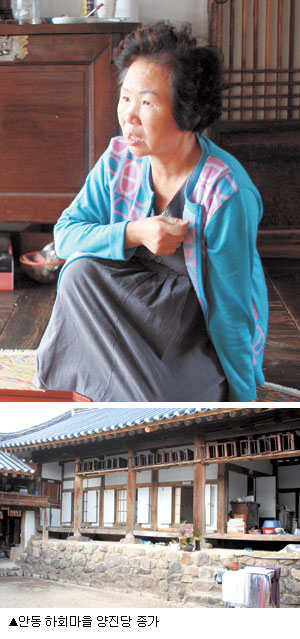

가을 향기가 짙어가는 10월의 여유로운 일요일 오후. 안동 하회마을 양진당 종부 이정숙(57)여사를 만났다.

스물넷의 나이에 풍산 류씨 가문으로 시집 온 종부는 진성 이씨, 퇴계 선생의 15대손이다. 이만도 선생을 필두로 3대가 독립운동을 하신 집안의 기상에 고개가 절로 숙여지는 집안이다. 아마도 풍산 류씨 가문의 전통을 보존하고 계승하고자 하는 마음가짐을 선조로부터 물려받지 않았을까. 또한 그것을 통찰하신 선조들께서 이정숙 여사를 종부로 점찍어두신 게 아닐까.

◆스물넷에 시집와 서른 전부터 제사

결혼 후 몇 달을 하회마을에 들어와 살았지만 생업을 위해서 남편을 따라 안강으로 갔다가 비로소 울산에 정착했다. 풍산금속에 근무하던 종손의 퇴직과 함께 하회로 내려온 종부는 하회에 온 지 4년째다.

스물넷에 결혼해 2남을 둔 종부는 시집올 때는 연약했다. 하지만 몸이 약하다고 일을 게을리 할 수는 없었다. 일을 게을리 하다 보면 잡념만 생기니 깨어있는 동안은 그저 움직이는 것이 잡념을 사라지게 하는 방편이라 생각했다. 낮에는 종가의 일로 바삐 움직이고, 밤에는 노종부와 동침하며 잠을 못 이루기 일쑤였다.

달이 밝으면 불이 켜졌다고 깨우시고, 닭이 울면 왜 저리 우냐고 깨우시고. 그리 생활하다 보니 8개월 만에 12kg이 빠졌다며 미소를 머금는데 그 고단함의 시간들이 미소로 가려질 수 있을까.

종부는 1년에 불천위, 시제, 4대 봉사 등 18차례의 제사를 모신다. 제사를 지내는 음식 준비에서 음복까지 준비하는 과정이 일반 가정의 대여섯 배 가까이가 되니 손만 모자라는 것이 아니라 소모되는 체력도 만만치 않다.

"이제 좀 줄일 수 있도록 해야지"하는 말에 아랫대를 위한 배려가 담겨 있다. 제사 이야기 중에 처마에 달린 겸상들의 용도를 물어 보니 개인 음복을 차려 내던 용도라 한다. 세월이 흘러 지금은 개인 음복을 할 때 겸상으로 여러 사람들이 함께 먹지만 단 한 사람, 종손은 외상을 받는다. 이는 아마도 조상을 모시는 종손에 대한 존중과 예의가 아닐까.

◆ "편한 것도 좋지만 이걸 보존해야겠다 싶더라고"

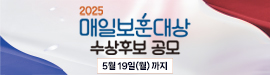

도회지에서 살다가 안동에 내려왔으니 한옥집이 익숙했을 리가 없다. 처음 양진당에 왔을 때는 당장 종부가 기거할 방조차도 없었다. 울산에서 가져온 짐이 한가득이어서 짐을 먼저 들이고 나니 종부가 잘 방이 없었던 것이다. 노종부와 함께 생활하다가 얼마 전에 집을 수리했다. 다락을 도배하고 수리하여 깔끔한 성격처럼 온갖 짐을 정리하고 나니 드디어 종부의 방이 생겼다. 종손은 대청, 노종부는 큰 방 그리고 남은 한 칸에서 종부가 생활하는데 그 한 칸 방이 그리 귀하고 편하게 느껴질 수가 없다.

"이걸 전부 확~ 틔우면 얼마나 편하겠노. 그런데 이게 다 보물이라요. 원형을 보존해야 가치가 있지. 훼손하면 가치가 줄어들잖아요."

조상들이 지혜를 담아 지은 건물이라며 부용대가 보이는 명당으로 안내한다. 원형이 훼손되어 있던 부분은 재복구하고 화장실만 보이지 않게 현대식으로 교체해 놓으니 비로소 보물이 제 모습을 찾은 듯하다. 그것을 보고 흡족해 하는 종부의 모습이 편한 것만 찾아가는 젊은 세대의 모습과 대비된다. '아! 이래서 종부구나!'

◆"며느리? 이런 집안에 들어 올 사람이 있을라?"

결혼하고 나서 새 종부가 들어왔다는 인사를 겸한 회가(回家)를 돌던 중에 병환중이신 어르신댁을 들렀다. 연세가 아흔이 넘으신 터라 접빈이 힘드신 중이었음에도 불구하고 굳이 종부를 안으로 들이셨다. 그리고는 종부를 향해 무릎을 꿇어앉으셨다고 한다. 갓 시집 온 새색시에게는 당혹스러운 상황이었을 것이다. 하지만 그것은 새댁으로서의 대접이 아니라 장차 종가를 지키고 조상을 모실 종부에 대한 예의였다. 종부의 역할을 맡아 해 내는 과정에서 힘들고 한스러운 이야기가 어찌 없을 수 있겠냐마는 이 모든 것이 당신의 일이고 또 몫이라고 생각하는 종부. 그리고 그 고단함을 잊게 해 주는 종부에 대한 깍듯한 예우. 그것이 지금까지 양진당의 전통을 이어주는 맥이 되지 않았을까.

장성한 아들을 둘이나 둔 종부에게 물었다. 종부의 뒤를 이을 만한 며느리는 어떤 사람이면 좋겠느냐?. 그 질문에 시대가 빠르게 변해가는 요즘 세상에 일 많고 손님 많은 집안에 들어올 만한 사람이 있겠냐며 걱정을 내비친다.

그래도 기왕이면 안동의 문화와 양진당의 전통을 지켜나갈 수 있는 사람이 들어왔으면 좋겠단다. 또 행동거지나 습관이 예의에 젖어 있어서 양진당의 분위기에 생소하지 않을 사람이었으면 좋겠다. 세월이 변했다고는 하나 지켜내야 할 부분이 있기 때문이다.

10월 들어 유네스코 관련 손님들을 대접하고 다양한 행사를 치르느라 고단한 상황에도 마지막 당부를 잊지 않는다.

"지금도 손이 없어서 힘이 드는데, 앞으로 세월이 흐르면 다음 세대는 더욱 힘들어질 것이다. 일 년에 가장 많은 행사인 제사 부분부터 조금씩 변화가 필요하다. 전통을 지키면서 아랫대가 조금이라도 덜 힘들도록 도와주는 것이 지금의 숙제예요."

나이 든 어르신들도 말씀을 높이시고, 아흔의 병환중인 노인이 무릎을 꿇어앉는, 가문의 안주인 종부. 일 년 중 한 달에 한 번도 넘는 제사를 치르느라 늘 고단한 종부. 하지만 육체의 고단함을 종부에게 대하는 예우로 인해 잊고, 자신의 몫이라 생각하며 살아간다. 어떻게 하면 조금이나마 후대를 자신보다 편하게 해 줄 수 있을까를 늘 염려하고 고민하는 종부. 그의 마음을 잘 알아주는 현명한 새 식구가 들어왔으면 좋겠다. 노을이 지는 양진당을 뒤로하고 나오는 발걸음을 따라 종부의 저녁 준비 소리가 흘러 나온다.

안동대 한국어학당 강사 정주임 imifriend@hanmail.net

안동'엄재진기자 2000jin@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이준석, 전장연 성당 시위에 "사회적 약자 프레임 악용한 집단 이기주의"

5·18묘지 참배 가로막힌 한덕수 "저도 호남 사람…서로 사랑해야" 호소

[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"

민주당 "李 유죄 판단 대법관 10명 탄핵하자"…국힘 "이성 잃었다"

대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"