고려 태조 왕건과 후백제 견훤이 벌인 팔공산 전투는 우리 역사가 뒤바뀔 만한 격전장이었다. 특히, 왕건이 대패한 전투였으나 승자인 견훤과 달리 대구지역에는 그가 탈출했던 길과 그로 인해 생긴 지명이 많이 남아 천년의 세월이 흐른 지금도 살아있는 전설이 되고 있다.

이런 드라마틱한 역사의 현장은 스토리텔링 시대를 맞아 좋은 관광 상품이 될 수 있다. 이런 이유에서 대구시나 동구청은 물론 시민단체들도 이들 지명과 탈출로를 답사코스로 개발했거나 준비하고 있다.

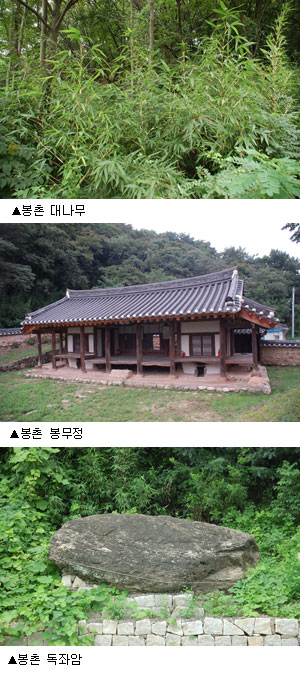

대구 동구 봉무동의 독좌암(獨坐巖) 역시 파군재에서 패한 왕건이 도망가다가 잠시 혼자 앉았다는 전설을 간직하고 있는 바위로 왕건설화와 유관한 곳이다.

또한 이곳에는 조선 후기의 성리학자 봉촌 최상룡(崔象龍'1786~1849)이 지은 봉무정(鳳舞亭'대구시 유형문화재 제8호)이 있다. 지금은 아파트로 남쪽 시계가 가려 있지만 18세기만 해도 북으로는 팔공산이 병풍처럼 둘러쳐져 있고 서쪽으로는 금호강이 휘돌아 흐르며 앞에는 봉무의 넓은 들이 펼쳐진 풍광이 수려한 곳이다.

공이 여러 벗들과 어울려 학문을 강론하고, 예(禮)를 익히며, 투호놀이 등 여가를 즐기고, 향음주례(鄕飮酒禮)를 하면서 만년을 보내고, 향약(鄕約)을 통해 마을의 풍속을 바로잡을 공간으로 이 정자를 짓고 주변에 오동나무와 대나무도 심어 조경을 했다. 그러나 안타깝게도 안내판에는 '행정사무를 보던 곳으로 개인이 건립한 것으로는 대구지역에는 하나밖에 없는 공공건물'이라고 표기해 놓았다.

공은 1786년(정조 10년) 아버지 최흥한(崔興漢)과 어머니 영산 신씨(靈山辛氏) 사이에 태어났다. 7세 때 이미 십구사(十九史)를 읽을 만큼 영리했다고 한다.

한때 과거에 급제한 사람이 풍악을 울리며 마을 앞을 지나가자 또래의 아이들이 앞다투어 구경하기 위해 달려갔으나 그는 홀로 벽을 바라보고 앉아 책을 읽고 있었다. 그 모습이 신기해 한 어른이 까닭을 물었더니 '나 역시 공부를 열심히 해서 합격하면 그렇게 할 수 있을 것이다'고 대답해 기특하게 여겼다고 한다.

어릴 때는 칠실(漆室) 최화진(崔華鎭'1752~1813)에게 배우고, 커서는 청백리로 이조판서를 지낸 우복 정경세의 6세손인 상주의 입재 정종로(鄭宗魯'1738~1816)에게 배웠다. 이때 동문수학한 분들은 유심춘, 이원조, 최효술 등이다.

1822년(순조 22년) 사마시에 합격해 진사가 되었다. 1823년(순조 23년) 유생들이 만인소(萬人疏)를 올려 서얼을 관리에 임용하라고 할 때 동참했다. 1827년(순조 27년) 서학이 확장되자 교도 이경언(1790~1827)의 처벌을 주장하는 상소를 올렸다.

명성이 알려지기 시작하면서 배우려는 사람이 점점 늘어나자 독암서당(獨巖書堂)을 짓고 본격적으로 후학을 양성했다. 동쪽 방을 '벗으로 인을 도운다'하여 보인(輔仁)이라 하고, 서쪽 방을 '의리를 정밀히 연마한다'하여 정의(精義)라고 했다.

대구지방 생원'진사 출신들의 친목 장소인 사마소(司馬所)가 관리 소홀로 무너질 지경에 이르자 앞장서서 이를 보수하고 운영에 필요한 경비를 확보하기 위하여 논밭을 마련하는 데도 크게 기여해 지역 유림들로부터 칭송을 들었다고 한다.

성균관에서 공부할 때 대사성 홍직필(洪直弼'1776~1853)이 학문이 높다는 말을 듣고 찾아왔는데 공과 이야기를 나누어 보고는 크게 기뻐했으며 그 후 영남 선비들을 만날 때마다 높은 학문과 인간됨을 극구 칭찬했다고 한다.

비록 벼슬길에는 나아가지 않았지만 퇴계학맥을 계승한 학자로 훈고학에도 조예가 깊어 '사자변의'(四子辨疑) 등의 논문과 '봉촌문집' 22권을 남겼다.

실기를 쓴 족제(族弟) 택진공은 '어찌하여 시운이 막혀서 관직에 나아가는 은혜를 입지 못하니 어찌 개탄할 만하지 않는가?'라고 끝을 맺었다. 당파가 절정에 달했던 조선후기 벼슬길에 제한이 많았던 남인들이 겪어야 할 울분을 토로한 것으로 여겨진다.

후손이자 이 마을 동장을 역임했던 최재화(崔在和) 씨와 공이 심은 오동나무와 대나무를 보기 위해 봉무정을 찾았다. 부근에 신도시를 건설하고 있는 이시아폴리스가 지원하고 동구청이 주관해 봉무정 보수를 비롯해 일대를 말끔히 정비해 놓았다. 그러나 공이 심었다는 오동나무는 아예 흔적도 없고 대나무도 지나온 세월에 비해 개체 수가 그리 많지 않았다. 또한 천년 전설의 독좌암도 단지 조성 시 깊이 판 수로로 남쪽에서는 접근하기 어렵게 되어 아쉬웠다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정