가창면은 남서쪽에 비슬산, 최정산, 우미산, 산성산, 상원산, 황학산, 청룡산, 주암산, 용지봉 등 사방이 높은 산으로 에워싸고 있다. 북쪽 용계리와 대구 수성구 파동 사이에 신천이 흐르고 옆으로는 대구~청도간을 잇는 도로가 연결돼 있다.

우미산과 상원산에서 발원한 신천이 남북으로 흐르면서 좁고 긴 평야지대를 이룬다. 비슬산에서 발원한 용계천은 산을 침식해 아름다운 계곡을 만들면서 가창댐 동쪽에서 신천과 합류한다. 용계천 하부지점에 조성된 가창댐은 대구시민의 중요한 식수원이 되고 있다.

동쪽으로 경산 남천, 남쪽은 청도 이서와 각북, 서쪽은 유가'옥포'화원과 달서구 월배, 북쪽은 수성구 파동과 경계를 이룬다.

가창면은 용계리(龍溪里), 오리(梧里), 정대리(停垈里), 냉천리(冷泉里), 행정리(杏亭里), 상원리(上院里), 단산리(丹山里), 대일리(大逸里), 주리(蛛里), 옥분리(玉盆里), 삼산리(三山里), 우록리(友鹿里) 등 12개 법정리와 26개의 행정리가 있다.

◆조선을 동경한 일본장수 사야가(沙也加)

"임진년 4월 일본국 저 사야가는 삼가 목욕재계하고 머리 숙여 조선 절도사에게 글을 올리나이다. 제가 귀화하려 함은 지혜가 모자라서, 용기가 없어서, 무기가 날카롭지도 않아서도 아닙니다. 저의 병사와 무기는 100만 군사를 당할 수 있고, 천 길의 성곽을 무너뜨릴 만 합니다. 하지만 저의 소원은 예의의 나라에서 성인의 백성이 되고자 할 뿐입니다."

가창면 우록리에는 400여 년 전 임진왜란에 반대하며 자신의 조국(일본)을 등져 싸웠던 한 청년장수의 믿기지 않는 얘기가 전해지고 있다.

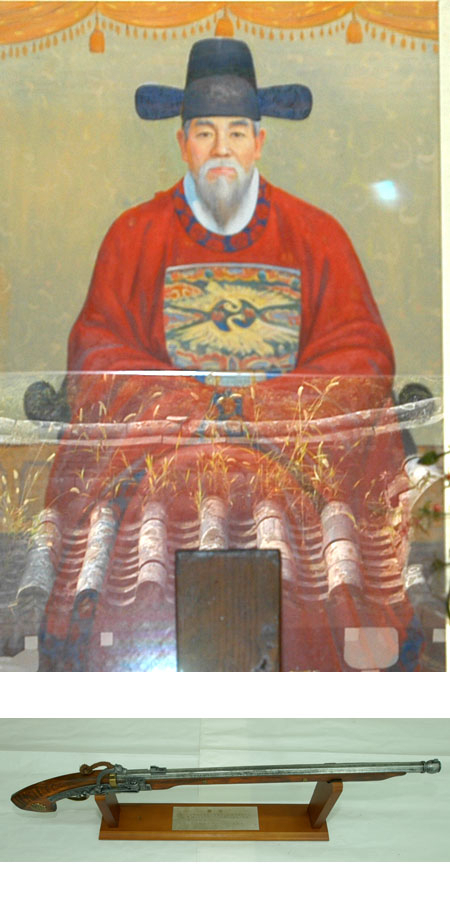

조선을 동경한 일본의 장수 사야가에서 조선의 장수 '김충선'(金忠善'1571~1642)으로 다시 태어난 사야가는 1571년(선조4) 1월 3일 일본에서 태어났다. 일본에서 어린 시절을 보낸 사야가는 1592년(선조 25) 임진왜란 때 가토 휘하의 선봉장으로 왔다가 경상도 병마절도사 박진에게 귀순했다.

귀순한 후, 순찰사 김수 등을 따라서 경주'울산 등지에서 일본군의 침공을 막아내는 데 공을 세웠다. 원래 적진의 선봉장으로 활약했던 만큼 적의 동향을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문에 가능했던 일이다. 그는 이러한 전공을 가상히 여긴 조정으로부터 가선대부(嘉善大夫)를 제수 받았다.

이듬해인 1593년(선조 26)에는 사야가의 뛰어난 전공을 인정한 도원수 권율, 어사 한준겸 등의 주청으로 성명을 하사받았으며, 자헌대부(資憲大夫)에 올랐다. 선조는 "바다를 건너온 모래(沙)를 걸러 금(金)을 얻었다"며 사성(賜姓) 김해 김씨에 이름은 충성스럽고 착하다는 충선(忠善)으로 지어 내렸다.

귀화한 김충선은 조선의 무기는 정밀함이 적어, 이 병기를 가지고서 적을 격파하는 것은 불가능에 가깝다고 판단한 뒤 전쟁에서 이기려면 무엇보다도 무기가 좋아야 한다고 주장했다.

그래서 그는 자신이 알고 있던 조총과 화포 등 일본의 무기 제조 기술을 널리 전수했다. 그리고 이를 전투에 활용하기로 하고 김충선은 통제사 이순신과 조총 등 무기 보급과 관련한 편지를 주고받는다.

"하문하신 조총과 화포에 화약을 섞는 법은, 지난번 비국(備局)의 관문(關文)에 따라 이미 각 진영에 가르쳤습니다."

이순신이 조총과 화포 및 화약 제조법을 물은 데 대해서 김충선이 쓴 답장이다. 이후에도 김충선은 화포와 조총을 만들어 시험한 후, 각처에 보급하여 전력을 강화할 것을 청하는 상소를 올리기도 했다.

◆일본을 무너뜨린 김충선의 조총부대

선조 1592년 4월 14일, 왜군의 부산진 침략으로 임진왜란이 시작됐다. 당시 창과 검, 화살로 전쟁을 해야 했던 조선군은 '조총'이라는 놀라운 무기를 들고 나타난 왜군에게 힘없게 무너지고 처참하게 유린당해야 했다.

그리고 조선의 부산진이 공격받을 당시 일본의 사야가라는 장군이 이끄는 3천 명의 조총부대는 총포 술과 조총 사격술이 매우 뛰어나 부산진을 순식간에 함락시켜 버리고 만다. 이때부터 왜군인 사야가의 조총부대는 조선군들에게 공포의 대상이 됐다.

그렇게 왜군 사야가의 선봉부대에 의해 부산진이 넘어간 후 얼마 되지 않아 조선군에는 새로운 장수가 부임된다. 그가 바로 김충선이었다. 사야가가 조선으로 귀화해 조선의 장군 김충선이 되어 나타난 것이다.

하지만 이미 조선군의 사기는 피폐한지 오래고 군기는 엉망이었다. 더욱이 들고 있는 창과 검, 활 등의 무기에 대한 훈련법마저 아주 미숙한 상태였다. 결국 김충선은 조선군과 함께 사기가 높은 의병들을 섞어 부대를 훈련해 나갔다.

체계적인 훈련으로 얼마 지나지 않아 사기가 오르기 시작한 김충선은 조선군에게 새로운 무기를 건네준다. 바로 왜군들로부터 노획한 공포의 무기 조총이었다. 하지만 병사들은 그 누구도 조총을 다뤄본 적이 없었고 쏘는 법 또한 몰랐다.

김충선은 그런 병사들에게 조총 다루는 법과 사격술을 능숙하게 훈련해 마침내 조선군의 조총부대를 탄생시키게 된다. 이 밖에도 김충선 장군은 전략과 전술에 능통했고 어떤 전투에서도 이길 수 있는 다양한 방법들을 익히고 있었다.

드디어 김충선이 이끄는 조총부대는 울산성 전투에서 왜군 가토기요마사(加藤淸正)의 제1군을 섬멸하는 대승을 거두게 됐다. 이후부터 김충선 장군의 활약과 더불어 이순신 장군이 이끄는 수군들이 왜군들을 완파해 나가면서 승기를 잡은 끝에 결국 임진왜란을 종식시키게 된다.

김충선은 정묘호란 때도 토병 한응변 등과 함께 자원군으로 나와 전투에 임했고, 병자호란 때에는 66세의 노구를 이끌고 전투장에 나와 경기도 광주 쌍령에서 청나라 병사를 무찔렀다. 22세에 조선에 귀화해 온 이후부터 66세에 이르기까지 줄기차게 전쟁터에 나와 자신의 목숨을 걸고 싸웠던 것이다.

김충선은 나라에 대한 충심을 자손들에게도 강조했다. 그는 1600년(선조 33) 인동 장씨 진주목사 장춘점의 딸과 혼인하여 여러 자식을 두었다. 효제'충신'예의'염치를 가풍으로 삼아 자자손손에게 계속 전할 것을 당부했다.

김충선은 1642년(인조 20) 9월 30일, 72세의 나이로 달성군 가창면 우록마을에서 생을 마감하고 삼정산에 유택이 마련됐다. 이곳에는 김충선을 배향한 녹동서원과 그의 위패를 모신 사당인 녹동사가 있다. 서원과 사당은 김충선 사후 유림에서 조정에 소를 올려 지었다.

◇"딸만 일곱…아들 낳게 해주세요" 용하다는 무당웅덩이

◆불고개, 치마고개, 말무덤, 무당웅덩이

임진왜란 당시 중국 명나라의 2차 원병을 이끌고 참전한 이여송(李如松)이 가창면 대일리와 단산리 사이에 있는 부엉덤산의 산세를 살펴보고 이곳은 영웅(英雄)과 용장(勇將)이 태어날 것으로 예측한다.

이여송은 이곳 부엉덤산의 혈맥을 끊어 뛰어난 인물이 나지 못하도록 하기 위해 산세의 모양을 종이에 그린 후 부엉덤산에 붓을 올려놓는다. 바로 그때 마른하늘에서 천둥번개가 쳤고, 산이 꿈틀거리며 저절로 산세가 끊어진 후 100일 동안 피가 흘러내렸다고 전해진다.

이때 이곳에서 이여송 장군의 불알이 잘렸다고 해서 '불고개', 이여송 장군의 말이 죽어 묻었다고 해서 '말무덤', 이여송 장군과 동행한 한 여장군의 치마가 잘렸다고 해서 '치마고개'라 불렸는데 지금은 그 흔적이 사라지고 없다.

가창면 정대리 뒷산 계곡에 '무당웅덩이'가 있었다. 아들을 낳지 못하는 여자가 이곳 웅덩이에서 7일간 정성껏 기도를 드리면 아들을 낳는다는 소문이 돌아 먼 곳에서도 찾아오는 사람들로 붐볐다.

어느 명문대가의 종손이자 3대 독자인 사람의 며느리가 딸만 내리 일곱을 낳고 아들을 낳지 못해 쫓겨날 처지에 놓였다. 마침 무당웅덩이의 소문을 들은 명문대가에서도 길일을 택일하고 아주 용하다는 남녀무당을 불러 굿을 하면서 아들 점지를 빌었다. 7일 기도에 5일째 되는 날 밤이었다.

4일 동안 오로지 아들 잉태에만 몰두한 나머지 잠을 자지 못한 며느리는 깜빡 잠이 들게 됐다.

굿을 하러 온 남자 무당은 여자 무당을 무척 좋아했으나 평소에 단둘이서 얘기할 기회가 없던 참이었다. 마침 명문가 며느리가 잠이 들자 남자 무당은 너무나 좋은 나머지 여자 무당의 손목부터 덥석 잡았다. 그러나 여자 무당은 막무가내로 달려드는 남자 무당에게 안색을 붉히며 손목을 뿌리쳤다. 그럴수록 남자 무당은 여자 무당이 아름답게만 보였다.

절호의 기회를 놓칠 수 없다고 여긴 남자 무당은 겁탈이라도 할 요량으로 덤벼들었다. 여자 무당은 달려드는 남자 무당을 겨우 뿌리치고 그만 물속으로 뛰어들고 말았다. 평소 남자 무당에게 사랑이 없었던 여자 무당은 죽음으로 정조를 지킨 것이다.

이런 일이 있은 후 명문대가의 며느리는 물론, 이 무당웅덩이에서 기도하는 사람은 아들을 낳았고, 난치병도 고치는 영험 있는 곳으로 더욱 소문이 났다고 지금까지 전해진다.

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

"'윤어게인' 냄새, 폭정"…주호영 발언에 몰아치는 후폭풍

대구 동성로 타임스 스퀘어에 도전장…옛 대백 인근 화려한 미디어 거리로!

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"