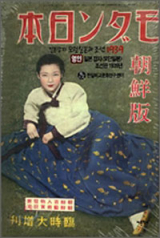

자주색 동정과 옷고름을 단 흰색 저고리. 노란색 나뭇잎 무늬가 곁들여진 청색 치마. 기생인 듯, 화려한 색상의 한복을 입은 여성이 팔로 바닥을 받친 채 풀밭에 비스듬히 누워서 전면을 응시하고 있다. 치마의 얇은 재질 탓인지 왼쪽 하반신의 굴곡이 묘하게 드러나 있으며 관능적 눈빛에 짙은 화장까지 곁들여져 사진 속 여인은 상당히 뇌쇄적인 분위기를 풍기고 있다. 일본 대중잡지 '모던일본'의 임시증간호인 1939년 11월호 표지 사진이다.

'조선판'이라는 부제에 걸맞게 모던일본 1939년 11월호는 조선 풍속 소개, 일본 유명 인사들의 조선에 대한 따뜻한 기억담 등 조선 일색으로 구성됐다. 일본의 조선 침략 이후 30년의 세월이 흐르는 동안 일본 대중잡지가 '조선판'을 기획하여 발행한 것은 처음이었다. 그렇다면 일본의 대중잡지가 식민지 통치 30년이나 지난 시점에서 새삼스럽게 조선에 대한 일본 대중의 이해를 도모한 이유는 무엇이었을까. 잡지에 실린 일본인 소설가 가토 다케오의 소설 '평양'은 이에 대한 답이 될 수 있다.

소설의 주인공 '나'는 대륙 진출의 위업을 이룬 고구려 옛 도읍, 조선의 평양을 방문한다. 그 평양에서 '나'는 한 가지 사실을 확인한다. 조선과 일본은 원래 같은 나라였으며 머지않은 미래에 다시 하나로 될 것이라는 '내선일체' 사상이다. 이 잡지가 발행된 때가 중일전쟁이 한창인 시기였으니 일본으로서는 집안 단속을 위해서는 물론, '일본은 고구려가 장악했던 광활한 중국 대륙의 주인이다'는 주장을 하기 위해서라도 일본과 조선은 하나라는 내선일체를 강조해야 했다. 실제로 소설 평양에서 주창된 내선일체 사상은 모던일본 1939년 11월호에서 논설 또는 수필을 통해 수차례 강조됐다. 그렇다면 일본이 생각한 내선일체의 실체는 무엇이었을까.

모던일본 조선판에 대한 일본 대중의 호응은 증쇄를 찍을 정도로 좋았다. 그러나 이런 호응이 조선 문화에 대한 이해로 연결되고, 그 이해가 일본인과 조선인 간의 실질적인 일체감으로 이어지기에는 극복하기 힘든 문제가 있었다. 조선풍속을 다룬 사진 화보에서부터 조선의 대표적 문화 소개에 이르기까지 모던일본이 일본 대중들에게 전달한 조선의 이미지는 언제나 기생으로 한정되어 있었기 때문이다. 기생이란, 제 아무리 조선전통문화를 몸에 익히고 있다고 해도 남성의 성적 종속물이라는 근본적 속성을 벗어던질 수 없는 존재가 아닌가. 모던일본이 조선과 기생을 하나로 연결하여 소개하는 순간, 조선이라는 나라는 누구건 침략하고 소유할 수 있다고 하는 조선 비하적인 의식 또한 함께 전달되고 있었던 것이다.

일본은 식민지 초기부터 식민통치를 위해 끊임없이 조선인의 본성을 부정적으로 날조하여 유포하고 있었다. 유포 대상에는 일본인뿐 아니라 조선인도 포함되어 있었다. 식민지 시기가 끝난 지 60년이 지난 현재, 조선인에 대한 이 왜곡된 기억이 일본인이나 한국인의 의식 속에서 과연 말끔히 지워진 것일까. 우리 민족의 속성에 대한 우리의 상투적 비판이 어쩌면 식민지 시기 일본으로부터 이입된 왜곡된 기억의 흔적이 아닌지 다시 한 번 생각해볼 일이다.

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정