미술 장르 중 판화는 '판'이 되는 다양한 매체에 그리거나 새겨서 종이나 천에 찍어낸다. 특히 판화기법 중 '에칭'(Etching)은 오목판화로, 동판 위에 이미지를 금속 바늘로 드로잉한 후 긁어진 부분을 산성용액에 부식시켜 오목하게 파인 부분에 판화용 잉크를 바른다. 이후 면망사를 이용해 평평한 부분의 잉크는 닦아내고 프레스기로 강하게 눌러 찍어낸 작품이다.

또 에칭은 다른 판화 기법보다 정교하고 자유로운 선을 표현할 수 있으며 부식 시간에 따라 선의 굵기와 깊이를 조절함으로써 작가마다 자신만의 고유한 기법을 만들어가는 게 보통이다.

여기에 작가마다 순간 드로잉과 부식 시간의 장단을 거쳐 강렬하고 거친 부식 효과와 닦아내는 과정에서 판에 남은 잉크의 양 조절로 인한 우연성은 판화만이 지닌 매력이 된다.

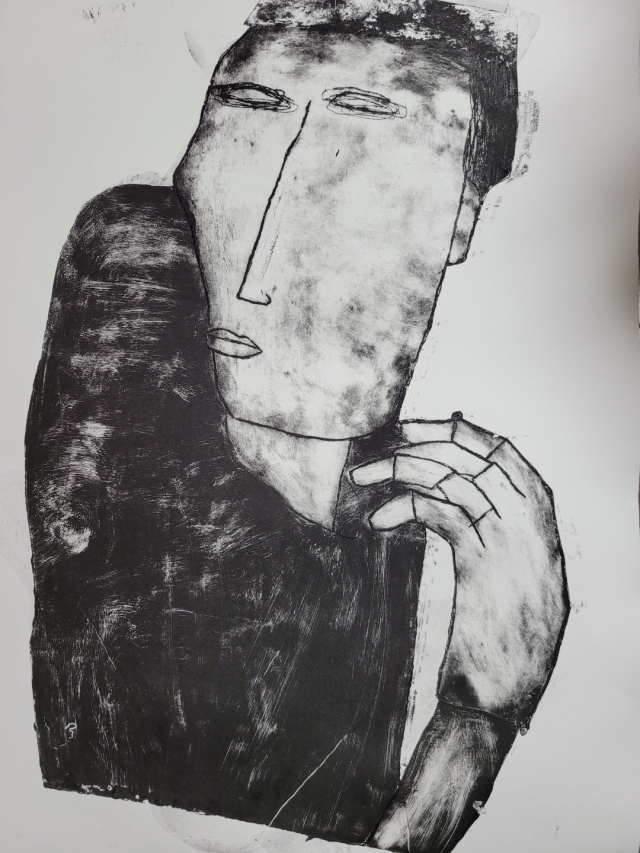

정희윤 작 'My Own Mode'도 판화 작품이다.

어설프게 그린 두 눈과 한줄 세로의 긴 줄로 표현된 코, 그 아래의 작은 입과 직사각형 얼굴 윤곽은 도대체 여성인지 남성인지 구분하기 힘들다.

자신의 개인전에서 만난 정희윤의 말에 의하면, 이 판화의 인물상은 자신의 자화상일 수도 있다고 했다. 여성 화가인 정희윤은 회화와 판화를 즐겨 제작하는 작가이다.

미술에 관심 있는 사람이라면 한 번쯤 들어봤거나 접해보았을 말 중에 '모든 예술작품은 작가의 심상, 즉 자신의 마음을 드러낸 것'이란 명제일 것이다. 이런 의미에서 정희윤도 판화를 통해 자신의 마음을 드러내고 동시에 세상과 소통하고자 할 것이다. 그런데 역설적이게도 세상과 소통하고자 노력하면 할수록 우리의 의식 한 켠은 더더욱 깊은 무의식과 내면으로 집어삼키는 반작용을 일으킨다. 그러면서 무의식과 내면으로의 사색의 특징 중 하나가 때로 애매모호하고 무책임하기 그지없을 뿐 아니라 그 어떤 것보다 두렵고 무서운 실존적 불안을 불러일으키기도 한다는 것이다.

정희윤은 작가로 살면서 이러한 반성의 계기를 통해 내면의 무의식 세계의 복잡함에서 벗어나기 위해 되레 작업에 열중했고 그런 가운데 감정의 복잡함에서 단순함으로의 이행을 작업의 궁극적 목표점으로 삼아왔다.

사실 미술가로 산다는 건 어쩌면 '나에게 예술은 무엇인가'라는 무거운 화두를 평생 짊어지고 살아야 할 운명일 지도 모르겠다. 이 고통스러운 의심과 질문이 점차 확장될수록 작가의 창작 고통은 더 커질 수밖에 없다. 그 과정에서 작가들은 자기 성찰과 내면과의 소통에 귀기울이거나 작업적으로 경계의 끝을 향해 여러 실험과 다양한 기법을 시도하기도 한다.

정희윤은 어느 정도는 미술가에게 주어지는 평생의 화두에 답을 얻은 것 같다. 그의 작품 'My Own Mode'를 보면 오른쪽 어깨가 얼굴 뺨까지 올려 으쓱하는 제스처가 '뭐 세상 일 다 그런 거 아닌가'라는 달관의 경지를 보여주고 있는 점에서 찾을 수 있지 않을까. 흔히 우리는 하고 싶은 말이 산처럼 쌓여 있을 때 오히려 '그냥'이란 말로 치부해 버리는 경우처럼, 작가적 정체성을 찾기 위해 노력하고 그 이미지를 형상화하는 과정에서 정희윤은 어느 정도 자기만의 세상 내지는 세계를 구축한 것으로 여겨진다.

그것은 복잡함의 단순화, 자화상의 중성화, 판화적인 색채의 단일화 등을 거쳐, 먼 길 돌아와 이제는 거울 앞에 선 그 누구처럼 담박함으로써 세상과의 소통을 즐기는 것 같기 때문이다.

"그래 그냥 그리는 거야"하고 말이다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

'코스피 연일 경신' 李대통령 지지율 54.5%

"尹 있는 서울구치소 나쁠 것 없지 않냐"…전한길, 귀국 권유받아