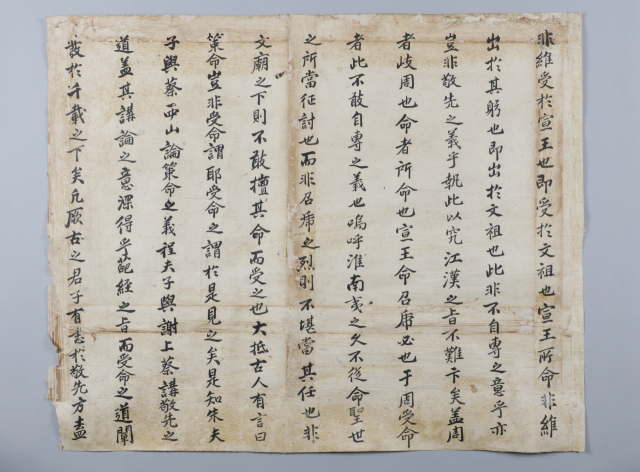

조선시대 왕의 존재와 권위를 상징하는 회화인 창덕궁 인정전 '일월오봉도'(日月五峰圖) 병풍 보존처리 과정에서 뒷면에 붙어 있던 1840년 과거 시험 답안지가 무더기로 발견됐다. 국립문화재연구소는 2016년부터 지난해 말까지 보존처리를 진행한 일월오봉도 병풍의 틀에서 과거 시험 답안지인 시권 27장이 배접(褙接·종이를 여러 겹 포개어 붙임)돼 있다는 사실을 확인했다고 19일 밝혔다. 사진은 창덕궁 인정전 '일월오봉도'에서 나온 과거 답안 시험지. 연합뉴스

조선 왕의 존재와 권위를 상징하는 회화인 창덕궁 인정전 '일월오봉도'(日月五峰圖) 병풍을 보존처리하는 과정에서 뒷면에 붙어 있던 1840년 과거 시험 답안지가 무더기로 발견됐다.

국립문화재연구소는 2016년부터 지난해 말까지 보존처리를 진행한 일월오봉도 병풍 틀에서 과거 시험 답안지인 시권(試券) 27장이 배접(褙接·종이를 여러 겹 포개어 붙임)돼 있던 사실을 확인했다고 19일 밝혔다.

일월오봉도는 해와 달, 다섯 개 봉우리, 소나무, 파도치는 물결을 화폭에 담은 궁중장식화다. 인정전은 창덕궁 중심 건물인 정전(正殿)이다. 경복궁 정전인 근정전, 덕수궁 정전인 중화전에도 일월오봉도가 있었다.

과거 시험 답안지가 나온 일월오봉도는 인정전 어좌(御座·임금이 앉는 자리) 뒤에 설치된 4폭 병풍으로, 크기는 가로 436㎝, 세로 241㎝다.

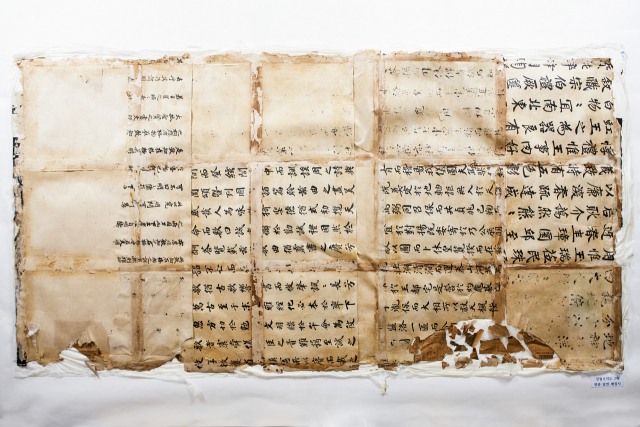

조선 시대 왕의 존재와 권위를 상징하는 회화인 창덕궁 인정전 '일월오봉도'(日月五峰圖) 병풍 보존처리 과정에서 뒷면에 붙어 있던 1840년 과거 시험 답안지가 무더기로 발견됐다. 국립문화재연구소는 2016년부터 지난해 말까지 보존처리를 진행한 일월오봉도 병풍의 틀에서 과거 시험 답안지인 시권 27장이 배접(褙接·종이를 여러 겹 포개어 붙임)돼 있다는 사실을 확인했다고 19일 밝혔다. 사진은 창덕궁 일월오봉도 병풍. 연합뉴스

1964년 이후 다섯 차례 보수했으나, 인정전이 일반 관람객들에게 개방되고 바깥 공기에 노출되면서 그림이 일부 파손되거나 안료가 들뜨고 병풍 틀이 틀어졌다는 진단이 나왔다.

이에 2015년 말 국립문화재연구소 문화재보존과학센터로 병풍을 옮겨온 뒤 그림을 전면 해체하고 지난해 말까지 보존처리했다.

이번에 발견된 과거 시험 답안지는 탈락자들이 작성한 것으로 보인다. 당시 과거에 합격한 응시자에게는 시권을 돌려주고, 불합격한 이들의 시권은 돌려주지 않은 채 재활용했다.

조선시대 왕의 존재와 권위를 상징하는 회화인 창덕궁 인정전 '일월오봉도'(日月五峰圖) 병풍 보존처리 과정에서 뒷면에 붙어 있던 1840년 과거 시험 답안지가 무더기로 발견됐다. 국립문화재연구소는 2016년부터 지난해 말까지 보존처리를 진행한 일월오봉도 병풍의 틀에서 과거 시험 답안지인 시권 27장이 배접(褙接·종이를 여러 겹 포개어 붙임)돼 있다는 사실을 확인했다고 19일 밝혔다. 사진은 창덕궁 인정전 '일월오봉도'에서 나온 과거 답안 시험지. 연합뉴스

윤선영 고려대 한자한문연구소 연구교수는 일월오봉도 보존처리 보고서에 실은 논고에서 시험 과목과 문제가 확인되는 시권 2장을 분석해 "1840년 시행된 식년감시초시(式年監試初試) 답안지"라고 설명했다.

식년시는 3년마다 치른 정기 시험이다. 감시초시는 생원 시험과 진사 시험을 뜻한다.

윤 교수는 "시권의 글을 번역한 결과 다섯 가지 유교 경전인 오경(五經) 가운데 한 구절을 골라 대략적인 뜻을 물은 과목과, 사서(四書) 중 의심이 가는 구절에 대해 질문한 과목의 답안지였다"며 "발견된 시권 27장 중 25장이 같은 시험의 답안이었다"고 말했다.

이어 "식년시 응시자는 자신의 돈으로 시지(試紙·과거 시험 종이)를 마련해야 했다. 권력 가문 자제들이 신분을 드러내려 두껍고 좋은 시지를 가져오는 폐습이 생기자 이 같은 종이 지참을 금하도록 했다"며 "일월오봉도에 붙어 있던 1840년 즈음의 시권은 대부분 두껍지 않고 고급 품질 종이는 아니었다"고 덧붙였다.

조선 왕실에서 과거 시험 답안지를 재활용한 사례는 여럿 알려졌다.

지난해 국립고궁박물관 '안녕, 모란' 특별전에서 전시한 전통 예복 '활옷' 속에서도 1880년 과거 시험 답안지가 발견됐다.

윤 교수는 "조선 후기에는 왕실에서조차 시권을 재활용했을 정도로 종이 물자가 매우 부족했던 듯하다. 시권을 수집해 재활용하기까지 걸렸을 시간을 고려하면 인정전 일월오봉도 병풍은 1840년 이후에 제작된 것으로 추정된다"고 주장했다.

조선시대 왕의 존재와 권위를 상징하는 회화인 창덕궁 인정전 '일월오봉도'(日月五峰圖) 병풍 보존처리 과정에서 뒷면에 붙어 있던 1840년 과거 시험 답안지가 무더기로 발견됐다. 국립문화재연구소는 2016년부터 지난해 말까지 보존처리를 진행한 일월오봉도 병풍의 틀에서 과거 시험 답안지인 시권 27장이 배접(褙接·종이를 여러 겹 포개어 붙임)돼 있다는 사실을 확인했다고 19일 밝혔다. 사진은 창덕궁 인정전 '일월오봉도'에서 나온 과거 답안 시험지. 연합뉴스

문화재보존과학센터에 따르면 일월오봉도를 비롯한 조선시대 병풍 틀 등은 시권 외에도 1960년대 신문지 등을 활용하면서 오늘날까지 보존처리를 이어왔다.

센터는 일월오봉도를 보존처리하는 과정에서 20세기 초반 촬영된 경복궁과 덕수궁 일월오봉도 사진 등을 근거로 녹색 구름무늬 비단에 꽃문양 금박을 붙여 장황했다. 장황이란 비단이나 두꺼운 종이를 발라 책이나 화첩을 만드는 것을 이른다.

보고서에는 일월오봉도 보존처리 과정을 소개한 글과 사진 외에도 '인정전 일월오봉도 변형과 전통 장황에 대한 고증', '인정전 일월오봉도의 과학적 분석'에 관한 논고가 실렸다. 보고서는 국립문화재연구소 홈페이지에서 열람할 수 있다.

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"