1916년 봄까지 성덕대왕신종이 자리한 봉황대 앞 길가에는 현재 '경주 3·1독립만세운동 발상지'라는 기념비가 세워져 있다.

봉황대 일대는 삼국시대 신라의 대형 고분군이 먼저 눈에 들어오지만 이 비석은 이 일대가 경주 근대사의 중요한 무대였음을 알려주고 있다.

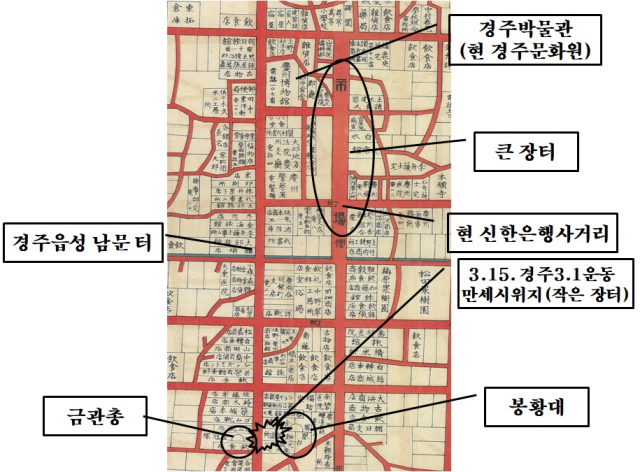

경주3·1운동은 대구3·1운동의 소식을 들은 경주 기독교인에 의해서 주도되었다. 원래 시위는 3월 13일에 열리는 큰 장에서 계획되었다. 당시 경주 큰 장은 음력 2·7일에 봉황대에서 북쪽으로 500m 정도 떨어진 현재 신한은행 부근에서 열렸다. 그러나 이 계획은 사전에 경찰에 통보되어 불발에 그치고 말았다. 시위를 계획한 노동리교회(현 경주제일교회) 목사 박영조(朴永祚)나 영수 박문홍(朴文泓) 등 중심인물들은 체포되었다. 체포되지 않은 젊은 기독교인들은 작은 장이 열리는 3월 15일에 다시 시위를 계획했다. 당시 경주 작은 장은 음력 4·9일에 경주읍성 남문 밖 봉황대 주변에서 열렸다.

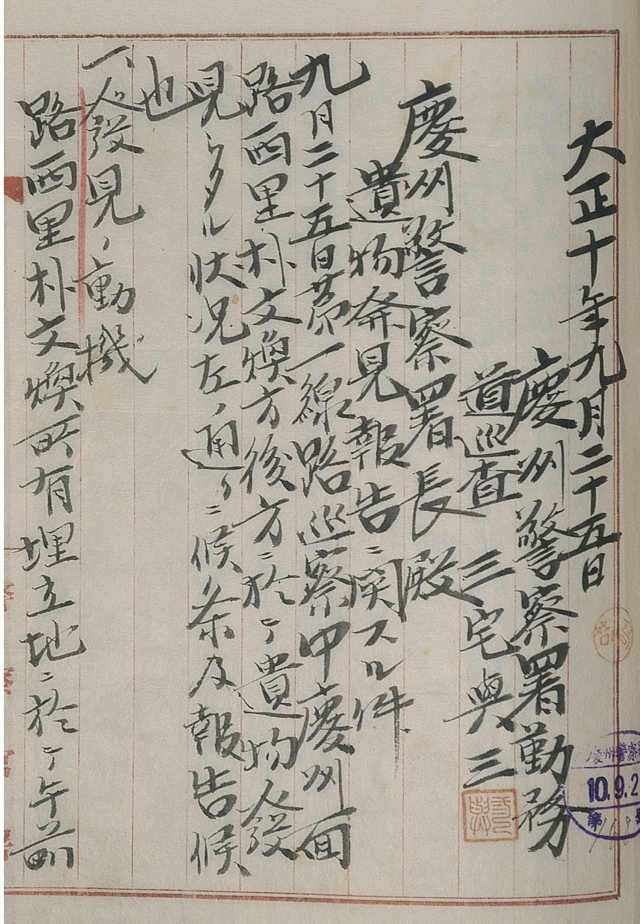

그러나 3월 15일 봉황대 주변의 시위도 크게 벌이지 못한 채 경찰에 의해서 해산되고 말았다. 만약 원래 계획이 발각되지 않았더라면 경주3·1운동은 더 큰 규모로 확산되었을 것이다. 그러면 누가 경주3·1운동 계획을 경찰에 누설했을까? 해방 후 전국을 다니면서 3·1운동에 참여한 사람들의 구술을 수집·정리한 이용락의 노작 『삼·일운동실록』(1969)을 보면 그 통보자가 명기되어 있다. 통보자는 바로 경주 거류 일본인 모로가 히데오(諸鹿央雄, 1882-1954)였다.

모로가는 1908년경 경주에 정착하고 경주 중심부에서 대서업을 경영하면서 취미로 경주의 신라 문화재를 연구한 사람이다. 그는 탁월한 화술로 신라 문화재를 해설하는 '웅변가'로 알려져 제3대 총독 사이토 마코토(齋藤實, 1858-1936)와 끈끈한 친교를 맺었다. 그는 관변단체 경주고적보존회의 중심인물로 1920년대부터 1933년 4월 문화재 밀매의 혐의로 체포되기까지 '경주왕'이라 불릴 정도로 권세를 부렸다. 모로가는 여러 행정문서 작성을 대행하는 대서업을 경영하면서 지역사회에 뿌리를 내렸기에 경주의 인적 관계에 정통하여 경주3·1운동 조짐을 재빨리 포착할 수 있었을 것이다. 그의 출세 원천은 경주 문화재와 탁월한 화술이었으나, 경주3·1운동을 미연에 막은 '공로'가 더 직접적으로 경주에서 힘을 키우는 발판이 되었으리라 짐작된다.

3·1운동 후 총독부의 통치 방침이 '무단통치'로부터 '문화통치'로 전환됨에 따라 조선에서는 민족어로 된 『동아일보』와 『조선일보』가 발행되었고, 각지에서는 우후죽순처럼 '민족 계몽'을 위한 청년회가 결성되기 시작했다. '보안법 위반'의 죄과로 옥고를 지르던 노동리 교회 기독교인들도 1920년 봄까지 모두 출옥하여 경주청년회를 결성하고 민족운동의 새로운 방향을 모색하게 되었다.

이처럼 3·1운동의 열기가 가시지 않은 1921년 9월 말 경주에서 조선 전체를 뒤흔든 대사건이 일어났다. 봉황대 바로 맞은편에 있는, 후일 금관총이라 불리게 된 언덕에서 고대 신라 왕족의 유물이 대량으로 발견된 것이다. 현재 금관총은 특별히 돔형 건물로 둘러싸여 누구나 자유롭게 들어가서 견학할 수 있게 공개되어 있다.

금관총은 한국에서 최초로 금관을 비롯한 대량의 돌무지덧널무덤(적석목곽묘) 유물이 발견된 기념비적 유적으로 2013년에는 출토품 중 고리자루큰칼(환두대도) 끝에서 '이사지왕(尒斯智王)'이라는 명문이 발견되어 2015년에 공식 발굴조사가 실시되는 등 지금까지 큰 화제를 일으킨 특별한 고분이다.

1902년 도쿄제국대학 건축학자 세키노 다다시(關野貞, 1868-1935)가 실시한 한반도 조사를 효시로 조선총독부는 조선 각지에서 '고적조사'라는 고고학적 조사를 전개했다. 당연히 일본인들은 경주 대형고분에도 주목했다. 그러나 주곽부가 윗부분에 있는 일본 대형고분과 구조가 전혀 다른 데다가 돌과 흙으로 견고하게 보호된 경주 돌무지덧널무덤에 대한 발굴조사는 거의 실패했다. 그래서 그 내부 구조는 비밀의 베일에 싸여 있었다. 금관총 발견은 그런 상황에서 계획적 조사가 아니라 신작로(혼마치도리) 건설공사와 택지 개발로 인해 저절로 봉토가 굴착되어 무덤 깊숙한 부분에 있던 주곽부가 노출됨으로써 이루어졌다.

1921년 9월 말의 어느 날, 봉황대 맞은편 언덕 밑에서 주막을 운영하던 박문환(朴文煥)은 뒷마당에서 집을 증설하느라 흙을 제거하고 있었다. 그러다가 갑자기 흙 속에서 반짝거리는 물건들을 보았다.

"이게 뭐꼬?"

박문환은 대수롭지 않게 여기고 이것들을 그냥 내버려 두었다. 그러자 근처에 있는 어린이들이 장난감 삼아 그 물건들로 놀기 시작했다. 마침 순시 중이던 일본인 경찰관 미야케(三宅)가 이 모습을 보았다.

"어이 얘들아, 손에 있는 그거 어디서 가지고 왔니?"

"저쪽 아저씨 집의 뒷마당에서 가지고 왔니더"

미야케는 바로 박문환의 집 뒷마당으로 뛰어갔다. 눈앞에 믿기 힘든 광경이 펼쳐져 있었다. 어마어마한 양의 보물들이 흩어져 있었던 것이다. 미야케는 직감적으로 그것들이 신라 왕족 무덤의 부장품이라는 것을 알아채고 바로 상사에게 보고했다.

모로가를 비롯한 일본인들은 발굴조사를 맡게 될 총독부 담당자의 도착을 기다리지 못해 황급히 4일 만에 유물을 수습해버렸다. 엄청난 양의 부장품 중 특히 화려한 금관이 사람들의 눈길을 끌었다. 그래서 그 언덕은 '금관총'이라 불리게 되었다. 조선총독부는 금관총 출토유물을 서울로 옮겨 경복궁 안에 개설한 총독부박물관에서 보관·전시하려고 했다. 그 사실을 알고 경주주민은 분노했다.

"경주의 유물을 경주에 있어야 한다!"

경주주민들은 '금관총 출토유물 경주 유치(留置)운동'을 벌였다. 이것을 주도한 사람은 모로가 히데오였다. 그는 금관에 의해 생길 수 있는 본인의 '이권'을 지키기 위해서 이 운동을 시작했다. 그러나 이 운동에는 조선인도 많이 참여했다. 특히 주목되는 것은 이 운동을 지탱한 조선인 중 박문홍을 비롯한 노동리교회 기독교인들이 있었다는 사실이다. 그들은 경주3·1운동 시위를 좌절시킨 '원수' 모로가 히데오와 손을 잡았다. 왜 그랬을까? 다음 회에서 그 이야기를 이어가 보자.

경북대학교 아시아연구소 연구원 아라키 준

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의