한·미 정부의 후속 관세 협상이 교착 상태에 빠졌다. 지난 7월 정상회담에서 합의한 '관세 25%→15% 인하'의 성과가 최종 합의에 이르지 못했다. 대미 투자펀드 조성 방식, 농축산물 수입 개방 등 주요 의제마다 양국의 입장차가 크다 보니 협상은 좀처럼 앞으로 나아가지 못한다.

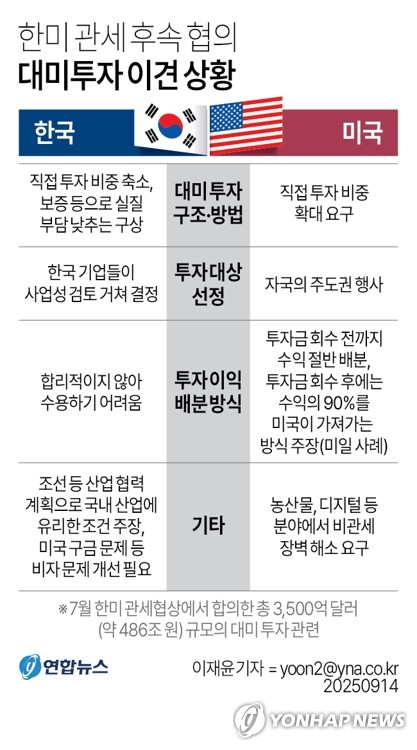

핵심 쟁점은 3천500억 달러 규모의 대미 투자다. 미국은 한국이 미국 내 특수목적법인(SPC)을 세우고 '현금'으로 선지급하는 방안을 고수한다. 또한 수익 배분도 일본식 모델을 선호한다. 즉, 초기에는 5대 5로 나누되, 한국 측이 원금을 회수하면 이후 수익의 90%를 미국이 가져가는 구조다. 반면 한국은 EU가 합의한 보증·대출 형식의 투자 방식을 제안하고 있다. 현금 일시 지출을 피하면서 외화유출 속도를 늦추려는 셈이다.

이재명 정부는 "관세 인하라는 큰 틀은 합의됐다"고 강조했지만, 실상은 미국이 요구한 '현금 지급' 조건을 이행하지 않고 있다는 점에서 협상의 신뢰성에 금이 갔다. 정치권 일각에서는 정부가 '3천500억 달러 현금 지급 전제'를 은폐하거나 축소했다고 비판한다.

문제는 이렇게 대규모 달러 투자가 현실화될 경우 한국의 외환시장에 적지 않은 충격이 불가피하다는 점이다. 이에 정부는 미국 측에 '한·미 통화스와프' 개설을 요청한 것으로 알려졌다. 통화스와프는 유사 시 자국 통화를 맡기고 상대국 통화를 사전에 정한 환율로 빌려올 수 있는 제도다. 2008년 금융위기 당시 한·미 간 통화스와프는 환율 급등을 막는 안전판 역할을 톡톡히 했다.

그러나 미국이 이를 받아들일 가능성은 높지 않다. 결국 한국이 원하는 '안전장치'가 성사될 가능성은 낮다는 게 중론이다.

농축산물 시장 개방은 협상의 뇌관으로 꼽히지만, 경제적 규모만 놓고 보면 3천500억 달러 직접 투자에 비해 상대적으로 작은 손실이라는 분석도 나온다. 미국은 쌀·소고기 등 주요 품목을 비롯해 농수산물 시장 전면 개방을 압박하고 있다. 특히 쌀 개방은 국내 농민 사회의 거센 반발을 불러올 수밖에 없다. 그러나 재정 규모로 환산하면 연간 수조 원대 손실로, 약 486조원의 대미 투자와 비교하면 '경제적 비중은 제한적'이라는 평가가 제기된다.

댓글 많은 뉴스

10년만에 뒤집힌 박원순 아들 병역 비리 의혹

김용태 "장동혁 자해정치 경악…이대론 지방선거 100전 100패"

李대통령 "서울은 한평 3억, 경남은 한채 3억 말이 되나"

장동혁 "부결 시 대표직·의원직 사퇴"…정치생명 걸고 재신임 승부수

장동혁 "누구든 정치적 책임 걸어라, 전 당원 투표 할 것…사퇴 결론 시 의원직도 포기" [영상]