우리말은 소리들 간의 조화를 매우 소중하게 여기는 언어다. 그래서 자음, 모음, 음절 등의 소리를 살짝 바꾸어 새로운 어감의 말을 만들어낸다. 예를 들면, 2~3개는 '두세 개'인데 세 개~네 개는 '서너 개'가 된다. 다섯~여섯은 '대여섯'이 되며, 여섯~일곱은 '예닐곱'('여닐곱'은 불행히도 표준어로 인정받지 못하고 있다)으로 바뀐다. '사흘', '나흘', '닷새', '엿새', '이레', '여드레, '아흐레' 등에서는 또 다른 모습으로 나타난다. 형식적 규칙보다는 소리의 조화를 활용한 어감을 더 중시해온 것이다.

소리의 조화는 의태어에서 가장 잘 엿볼 수 있다. 자음과 모음의 변화뿐만 아니라 기존 낱말까지도 활용한다. '알록달록', '기우뚱 갸우뚱', '울그락불그락', '오락가락', '들쑥날쑥', '동가랑 서가랑' 등이 그렇다. 근래에는 '쓰담쓰담', '부끄부끄', '귀염귀염' 등 참신한 방식의 의태어를 계속 만들어내고 있기도 하다. 의성어와 의태어는 세상과의 본능적 교감으로 작동한다. 그런 의미에서 언어는 규칙의 집합이 아니라 교감(交感)의 집합이다. 소리와 소리의 조화는 흔히 개별적이어서 서구의 형식주의 관점에서 분석하여 규칙화하기가 쉽지 않다. 우리말의 특성을 살려 형식주의적 규제를 적게 하자는 주장은 서구 사대주의고, 인조문법으로라도 엄격하게 규제하자는 주장은 자주적이라는 주장을 어떻게 이해해야 할지 모르겠다.

말이 있고 문법이 있는 것이지 문법이 있고 말이 있는 게 아니다. 말이 앞서가야지 문법이 앞서가면 말이 퇴행할 수밖에 없다. 언어의 규칙이란 게 경향성일 뿐인데, 바둑판처럼 깔끔해지면 언중이 편해질 것이라는 규범주의는 억압적이고 시대를 거스른다. 지금처럼 빠르게 변하고 복잡해지는 세상에 대처하려면 그에 맞춰 낱말과 문법도 더 풍성해져야 한다. 하지만 우리 조상이 오랫동안 발휘해 오던 방식마저 무시하고 허구한 날 어원, 기본형이나 따지면서 '내노라'는 틀리고 '내로라'가 맞다, '바람'은 틀리고 '바램'이 맞다, '(이 자리를) 빌어서'는 틀리고 '빌려서'가 맞다는 둥, 심지어 없는 오답과 정답까지 쥐어짜내며 '깡총깡총'을 표준어로 인정하지 않는 규범주의는 새말심(조어력)에 방해만 될 뿐이다.

외래어 사용이 난무한다고 개탄하는데, 표준어규정의 엄격하고 촘촘한 규제망도 거기에 결코 작지 않은 역할을 했다고 본다. 새말심을 억누르기 때문이다. 언중은 지금도 많은 새로운 말들을 만들어내지만 표준어규정은 장시간의, 검열이라 해도 무리가 아닌 과정을 거쳐 극소수만이 가까스로 표준어사전에 올라간다. 하루빨리 규범주의에서 벗어나지 않으면 외래어만 늘어나고 우리말 고유의 특성은 유지하기 힘들어질 것이다. 규범주의가 국어정책의 뿌리와 줄기가 되어서는 안 된다.

손중선 대구교육대학교 영어교육과 교수·언어학 박사

댓글 많은 뉴스

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

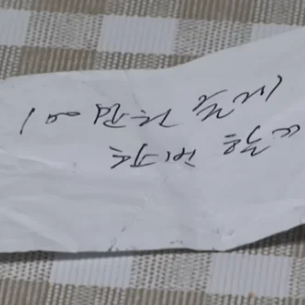

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄

오세훈 "국힘 지도부, 尹계엄 사과해야…상식과 합리에 귀 기울여야"

[야고부-조두진] 이혜훈이라는 암수(暗數)