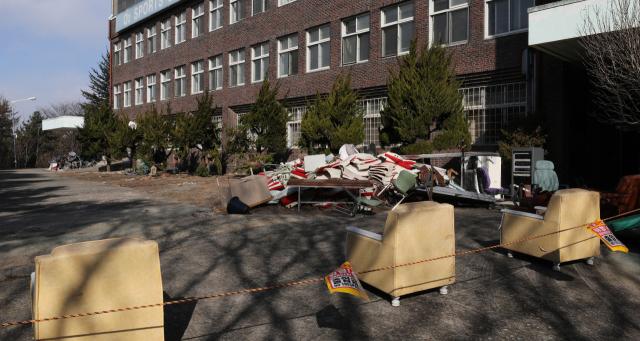

지난 2018년 2월 경북 경산의 대구미래대는 공식적으로 문을 닫았다. 진짜 폐교는 그날 끝나지 않았다. 강의동은 폐허가 됐으며, 운동장은 잡초로 뒤덮였다. 경산시가 부지를 매입했지만, 불법 매립된 산업폐기물이 쏟아져 나왔다.

대구미래대의 붕괴는 하루아침의 일이 아니었다. 2015년 대학구조개혁평가에서 E등급을 받으며 정부 재정지원 제한대학으로 지정됐다. 국가장학금과 학자금 대출이 끊기자 학생 모집은 급감했다. 그 여파로 실습실이 폐쇄되고, 교직원 임금은 체불됐다.

결국 학교는 자진 폐교를 선택했다. 문제는 그 이후였다. 학생들은 전학 등의 문제로 혼란에 빠졌고, 교직원은 해고됐다. 부지는 정리되지 않은 채 방치됐고, 시간이 흐를수록 흉물로 변했다.

이런 현실은 대구예술대와 신경주대의 오늘과 닮아 있다. 경북 칠곡의 대구예술대의 올해 정원은 1천243명, 그러나 재학생은 153명뿐이다. 충원율 12.3%. 신입생은 20명도 되지 않는다. 학생들은 올해부터 국가장학금 지원을 받을 수 없다.

경북 경주의 신경주대 역시 통합 첫해부터 삐걱거렸다. 2023년 경주대와 서라벌대가 힘을 합쳐 새로 출범했지만, 이듬해 간호교육인증평가에서 탈락했고, 간호대학 신입생 모집이 중단됐다. 올해 상반기 재학생 충원율은 36.9%에 그쳤다. 통합의 간판은 걸었지만, 정상화는 시작되지 않았다.

이들 대학은 오늘의 지역 고등교육 현실을 압축한다. 1980~90년대까지만 해도 대학은 지역 발전의 상징이었다. 도시마다 새로운 캠퍼스가 세워지고, '대학 신설'은 곧 지역의 자존심이었다. 지금은 정반대다. 대학 입학 정원은 2010년 57만 명에서 2025년 45만 명으로 줄었다. 학령인구 감소와 수도권 집중 속에서, 지방대의 '확장기'는 끝났다. 이제는 '축소의 시대'다.

정부는 이런 위기 속에서 사립대 구조 개선법을 내년 8월 시행한다. 경영이 어려운 대학이 문을 닫을 때 재산을 매각해 교직원과 학생에게 위로금을 주고, 남은 금액 일부를 설립자에게 돌려줄 수 있게 했다. 하지만 폐교 절차를 정돈한다고 해서 지역 공동화가 멈추는 건 아니다.

대구예술대는 학자금 지원이 끊기며 학생들의 학업권이 사실상 박탈됐고, 신경주대는 통합 이후에도 정원이 채워지지 않아 다시 구조조정이 예고된다. 대구미래대는 폐교 후에도 방치와 환경 문제로 골머리를 앓고 있다. '퇴장'이란 말은 존재하지만, '정리'는 어디에도 없었다.

대학 정책의 초점은 '정리'가 아니라 '지속'으로 옮겨야 한다. 정부와 지자체는 폐교 절차를 관리하는 대신, 남아 있는 대학의 기능을 지역사회와 결합하는 전략을 세워야 한다. 대학을 단순한 교육기관이 아니라 지역 산업·문화·복지의 플랫폼으로 만드는 일이다. 평생학습의 터전이 되고, 지역민이 다시 들어오는 열린 교정이 돼야 한다.

아울러 대학은 존재 이유 자체를 재정의해야 할 과제도 안고 있다. 인공지능(AI)과 디지털 기술은 학습의 경계를 허물고 있다. 한때 '교정 안에서의 배움'이 전부였던 대학은 이제 '삶 속의 배움'으로 확장돼야 한다.

지금의 위기는 단순한 숫자의 문제가 아니다. 배움의 출발점이 사라진다면, 지역은 지식의 토대를 잃는다. 대구미래대와 대구예술대, 신경주대의 이야기는 지방대학의 내일을 미리 보여 준다. 퇴장보다 중요한 것은 지속이다. 그리고 그 전략을 세우는 일은 지금이 마지막 기회일지도 모른다.

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력

李대통령 "농지 매각이 공산당?…'농지 분배' 이승만, 빨갱이 아냐"