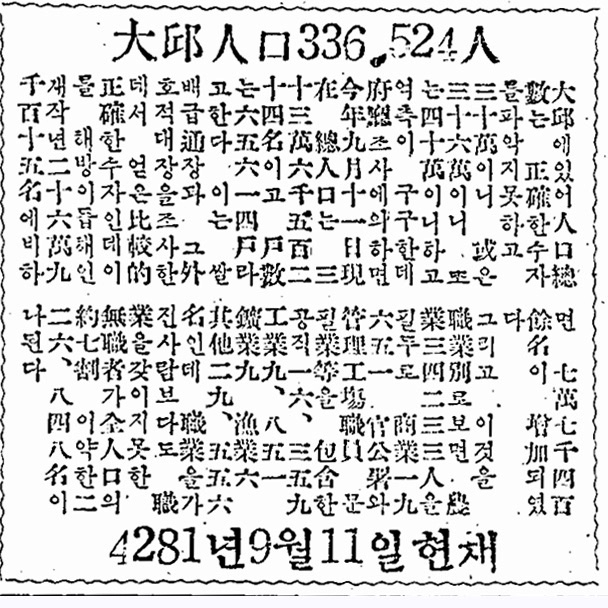

'대구에 있어 인구 총수는 정확한 숫자를 파악지 못하고 30만이니 혹은 36만이니 또는 40만이니 하고 억측이 구구한데 부 총조사에 의하면 금년 9월 11일 현재 총인구는 33만6천524명이고 호수는 6만5천614호라고 한다. 이는 쌀 배급 통장과 그 외 호적대장을 조사한 데서 얻은 비교적 정확한 숫자인데 이를 해방 이듬해인 재작년 26만9천115명에 비하면 7만7천400여 명이 증가되었다.'(매일신문 전신 남선경제신문 1948년 9월 23일 자)

해방 이듬해인 9월에 호구조사를 실시했다. 전재 동포의 유입과 일거리를 찾아 거주지를 옮기는 사람들로 인해 인구변동이 심했다. 호구조사로 인구동태를 확인하려 했다. 호구(戶口)는 집과 식구 숫자를 의미한다. 가옥과 사람 숫자를 파악한다는 점에서 인구주택조사다. 호구조사는 평상시뿐만 아니라 전염병 발병 등 인구 변화를 가늠할 수 있는 때도 실시됐다. 천연두가 한 차례 훑고 간 뒤 벌인 마마 호구조사 등이 이에 해당한다.

호구조사는 삼국시대로 거슬러 올라갈 만큼 역사가 길다. 관원들이 담당하던 호구조사는 일제강점기 이후는 주로 경찰이 맡았다. 경찰이 일일이 집을 방문해 조사하는 방식이었다. 일제 경찰에 대한 부정적인 인식으로 해방 후 경찰의 호구조사를 꺼리기도 했다. 콜레라가 번졌던 해방 이듬해, 전염 사실을 경찰에 알리도록 조치하자 주민들이 신고를 기피했던 상황과 유사했다. 게다가 경찰에게 신상정보를 알려주면 언젠가 불이익이 생길지 모른다는 우려가 컸다. 호구조사에 대한 부정적인 이미지가 덧씌워진 이유였다.

해방 이태 뒤 12월 말에는 남한에 예정된 총선거의 준비 작업으로 호구조사를 벌였다. 선거 참여와 찬성률을 높이려면 유권자 조사에 앞서 인구조사가 선행되어야 했다. 이때의 호구조사는 또 다른 이유가 있었다. 유령인구를 철저히 박멸할 방침이라는 당국의 발표에서 이를 확인할 수 있다. 유령인구는 문서상으로는 있으나 실제로는 존재하지 않는 인구다. 유령인구는 일제강점기 시절 거주인구의 불일치, 괴담 등의 사회 불안정성이 겹치면서 등장했다.

해방 후에도 유령인구는 여러 차례 도마 위에 올랐다. 유령인구는 배급 쌀을 많이 받거나 원료 확보, 융자 지원 등의 수단으로 악용되었다. 예컨대 대구부 내 칠성정(町)에서 불거진 쌀 배급 부정 사건도 마찬가지였다. 80여 명의 주민을 230여 명으로 부풀려 쌀을 배급받았다가 들통이 났다. 이처럼 유령인구로 쌀 배급을 받다 적발되는 일은 낯설지 않았다. 유령인구 적발을 위한 사찰대와 유령인구 자진 정리 주간이 설정될 정도였다.

호구조사의 정확도가 높지 않은 상황에서 대구 인구가 30만이니 36만, 또는 40만 명이라는 설왕설래는 당연했다. 대구부는 1948년 9월에 총인구 33만6천여 명, 집은 6만5천여 호라고 발표했다. 해방 이듬해인 1946년에 비하면 7만7천여 명이 늘었다. 당국은 쌀 배급 통장과 호적대장을 조사해 얻은 숫자라고 덧붙였다. 유령인구를 찾아내는 일이 쉽지 않았던 탓인지 비교적 정확하다는 표현을 썼다.

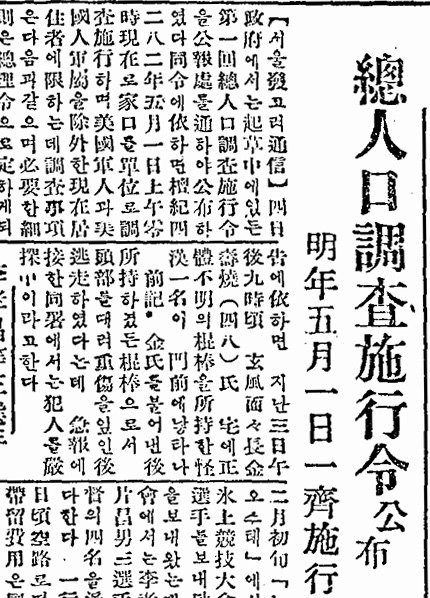

'정부에서는 기초 중에 있던 제1회 총인구조사 시행령을 공보처를 통하여 공포하였다. 동령에 의하면 단기 4282년 5월 1일 상오 0시 현재로 가구를 단위로 조사 시행하며 미국 군인과 미국인 군속을 제외한 현재 거주자에 한하는데 조사 사항은 다음과 같으며 필요한 세칙은 총리령으로 정하게 되었다.'(남선경제신문 1948년 12월 5일 자)

해방 4년째인 1949년 5월에는 총인구조사가 첫 번째로 실시됐다. 가구별 책임자가 정해지고 미리 배부된 신고서에 답변을 써넣는 방식이었다. 조사 항목은 성명과 출생일, 학력, 본적지, 직업 및 특수 기능 등 10가지가 넘었다. 군사 경험과 징용 경험을 묻는 항목은 당시의 시대적인 상황을 반영한 것이었다. 하지만 조사 후 부실 조사에 대한 문제 제기도 잇따랐다. 조사서를 인구조사 시작일에 앞서 미리 수거하거나 아예 조사 자체가 통째로 빠진 동네도 있었다.

인구조사는 호구조사로 시작됐다. 호구조사는 서류에만 있고 존재하지 않는 유령인구 박멸의 목적도 있었다. 유령인구는 식량난 속에 쌀 배급 부정 사건의 단골 메뉴였다. 지금이야 예전 같은 유령인구는 찾을 수 없다. 그렇다면 유령인구가 없을까. 돌봄 등 사회안전망에서 소외된, 존재하는 유령인구 말이다.

경북대 역사문화아카이브연구센터 연구원

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과