지방자치단체들마다 각기 자기 지역의 가치를 높이기 위해 짧지만 기억하기 쉬운 특징적인 구호를 내걸고 있다. '삼국유사의 고장' 군위, '선비의 고장' 영주, '한국정신문화의 수도' 안동 등이 그것이다.

그런데 퇴계나 서애, 학봉을 비롯한 많은 성리학자를 배출하여 동방의 추로지향(鄒魯之鄕)이라 일컬어지는 안동을 제쳐 두고 영주가 선비의 고장을 표방한 데 대해 조금은 의아해했다. 그러나 꼼꼼히 챙겨 보니 그럴 만한 이유가 충분히 있었다.

첫째는 우리나라에서 최초로 성리학을 도입한 안향(安珦'1243~1306)이 태어난 곳이고, 둘째는 소수서원(사적 제55호)이 1543년 우리나라에서 최초로 세워진 서원(당시 이름은 백운동서원)이자 최초의 사액서원이며 이는 세계적인 명문 하버드대학(1638)보다 무려 95년 앞서 건립되었다는 점이다. 이런 두 가지 점만으로도 영주를 선비의 고장이라 부르는 것은 조금도 과장된 표현이 아닌 것 같다.

오늘날 영주시에 편입되었지만 조선 초까지만 해도 순흥은 도호부로 독립된 행정기관이었다. 그러나 1457년(세조 3) 유배 중이던 금성대군이 부사(府使) 이보흠 등과 더불어 단종 복위운동을 전개하다가 사전에 발각되면서 많은 사람이 희생되었을 뿐 아니라, 역모를 꾀한 곳이라 하여 폐부(廢府)의 운명을 맞았다.

1683년(숙종 9) 주민들의 상소로 다시 부(府)가 되기까지 226년간 순흥은 버림받은 땅이었다. '신증동국여지승람'에 의하면 영주는 '검소하고 진솔함을 숭상한다. 인물은 번성하고 많았다'고 했다.

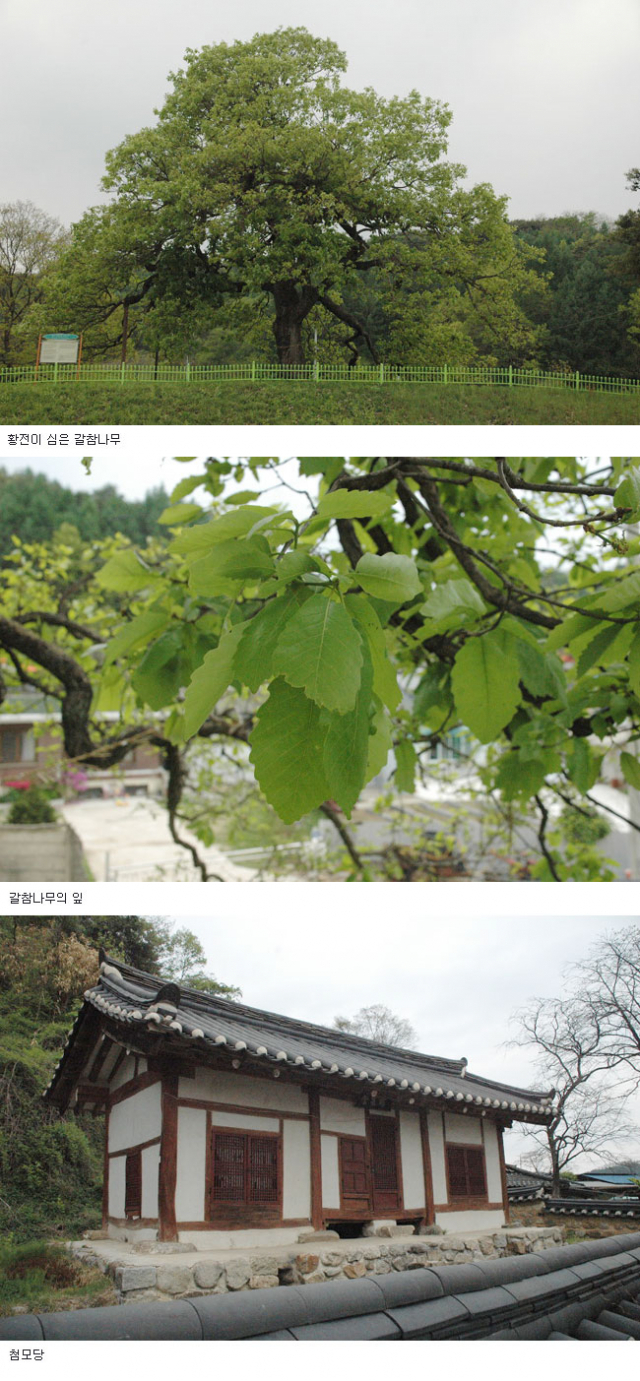

영주에 대한 이러한 기초지식을 가지고 단산면 병산리를 찾았다. 그곳은 우리나라에서 유일하게 갈참나무가 천연기념물(제285호)로 지정된 곳이기 때문이다.

갈참나무는 참나무과의 한 종류다. 도토리가 열리는 나무를 두고 뭉뚱그려 참나무라고 부르는 사람이 많으나 식물분류학상 참나무는 존재하지 않는다. 통칭 참나무로 불리는 나무에는 '상수리나무' '굴참나무' '신갈나무' '졸참나무' '떡갈나무' '갈참나무' 등 모두 6종류가 있다. '진짜 나무'라 하여 참나무라고 부르는 것은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 상수리나무다. 임란 당시 피란길에 먹을거리가 부족하여 도토리로 죽을 쑤어 임금의 수라상에 올렸다 하여 상수리나무로 불렸다고 한다.

병산의 갈참나무는 창원인 황전(黃纏'1391~1458)이 심은 것이라고 한다. 공은 단산면 병산리에 터를 잡은 신호위중랑장(神虎衛中郞將) 황승후(黃承厚)의 손자다. 아버지 황처중(黃處中)은 영일 감무(監務)를 지냈다.

1426년(세종 8) 통례원(조회와 의식을 담당하는 관청)의 봉례(奉禮)를 지내던 공이 낙향하면서 심었다고 하니 지금으로부터 580여 년 전의 일이다. 1429년(세종 11) 첨모당(경상북도 문화재자료 제315호)을 지어 지방의 유생들을 가르치고 학문을 연마하며 은둔생활을 했다.

1456년(세조 2) 순흥에 위리안치(圍離安置)되었던 금성대군이 사람을 보내 쌀 포대 속에 은괴(銀塊)를 몰래 가지고 와서 만나기를 청했다. 그러나 공은 병이 들어 갈 수 없다며 사양하고 또 말하기를 '일찍이 서로 교분이 없었을 뿐 아니라, 지위도 다르니 물건을 받을 수 없다'고 하면서 돌려보냈다. 이듬해 단종 복위운동이 세상에 알려지면서 금성대군은 물론 지역의 많은 선비들이 화를 입었으나 공은 무사할 수 있었다.

1535년(중종 30) 증손 황사우(黃士祐)가 대과에 급제해 호조'예조'이조판서를 지내고 최고의 의정기관인 의정부의 우찬성(종 1품)에 올라 가선대부 공조참판에 증직되었으며 1735년(영조 11)에는 병산리 숭보사(崇報祠)에 제향 되었다.

옛 사람들의 수식문화는 대체로 세 가지 유형이다. 후손 중 학자나 벼슬하는 사람이 많이 배출되기를 염원하며 회화나무나 은행나무 등을, 질병을 치료하는 약재로 이용하기 위해 탱자나무나 조각자나무 등을, 거처하는 곳의 풍수적인 결함을 보완하기 위한 비보(裨補) 수단으로 소나무나 동백나무, 느티나무 등을 심었다. 그러나 황전의 갈참나무는 이런 종류의 나무가 아니기 때문에 그 까닭이 궁금했다.

동행한 홍성천 교수는 옛날은 흉년이 잦았으니 그때를 대비해 도토리죽으로 굶주림을 면하기 위해 심은 것 같다고 했다. 황전의 주민을 사랑하는 마음을 읽을 수 있는 내용이다.

수령에 비해 생육 상태가 양호하고 아직도 동제(洞祭)를 지내는지 금줄이 쳐져 있어 주민들이 끔찍이 보살피고 있음을 알 수 있었다. 천연기념물로는 전국에서 단 한 그루밖에 없는 귀중한 나무다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

배현진 "코박홍 입꾹닫" vs 홍준표 "여의도 풍향계 줄찾아 삼만리" 때아닌 설전

北 "韓, 4일 인천 강화로 무인기 침투…대가 각오해야"

한동훈의 '법대로' 당게 논란 재점화…보수 정치권 비판론 확산

'내란 우두머리' 혐의 윤석열 전 대통령 결심공판 시작

"너 똥오줌도 못 가려?" 이혜훈, 보좌진에 '고함' 폭언 녹취 또 나와