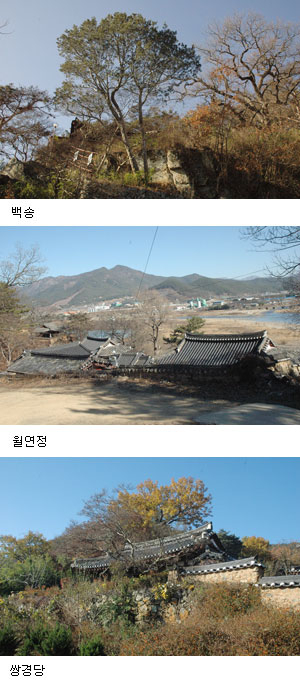

명문(名門) 여주 이씨들의 재사(齋舍)와 정자(亭子)를 둘러보면서 신선한 충격을 받았다. 쉽게 구할 수 없는 백송, 대왕송, 금송, 오죽, 무환자나무 등 다양한 조경수를 심어 놓았기 때문이다.

명문가라고 하면 높은 도덕심과 투철한 봉사정신으로 공동체 발전에 앞장선 가문을 일컫는다. 그런데 여주 이씨들은 이러한 조건을 두루 갖추었음은 물론 정자 등에 나무 한 그루를 심는 데도 고상한 선택을 해서 더 돋보였다.

본관지가 경기도 여주(麗州)이자 주로 개경과 한양에서 활동하던 그들이 밀양에 뿌리내린 것은 1500년경이라고 한다. 양녕대군의 외손자인 이증석(李曾碩)의 셋째 아들 충순위 이사필(李師弼)이 연산군의 폭정을 피해 밀양으로 낙남(落南)하여 토호인 진사 유자공(柳子恭)의 사위가 되면서 비롯되었다고 한다.

공은 진사 원과 전한(典翰)을 지낸 태, 두 아들을 두었는데 둘째 태(1483~1536)와 원의 아들인 광진(光軫'1517~?)이 각기 1510년(중종 5)과 1545년(명종 1)에 대과(大科)에 급제해 관리로 진출함으로써 여주 이씨 밀양파의 입지를 굳게 다졌다.

월연(月淵) 이태는 김안국의 문인이다. 봉교 등을 거쳐 함경도 도사로 있을 때 기묘사화(己卯士禍)가 일어난다. 조광조 등 올바른 신진 관료들이 뜻을 펴보지도 못하고 희생을 당하자 월연 역시 고향으로 내려와 학문에 전념한다.

이듬해 즉 1520년(중종 6) 책을 읽을 만한 산수가 수려한 곳을 골라 월연정(月淵亭'경상남도 문화재자료 제243호)을 지으니 입향지 사인당(舍人堂)에서 1㎞ 정도 떨어진 밀양강변으로 두 물줄기가 합류하는 곳이다.

남안(南岸)으로부터 쌍경당, 고직사, 재헌을 배치하고 계곡을 건너 다시 월연대를 지어 일자형으로 구성했다. 이러한 건물 배치는 어느 곳에서 보아도 밀양강이 한눈에 조망되도록 배려한 것으로 지은 이의 높은 심미안을 엿보게 한다. 또한 지형의 생김새와 용도에 따라 쌍경당과 재헌, 오른쪽의 월연대 사이의 계곡을 건너다니기 위해 놓은 쌍청교(雙淸橋)는 '물과 달이 한 쌍이 되어 맑다'(水月雙淸)는 시구(詩句)에서 따왔으며, 영월간(迎月澗)은 뒷산에서 수석과 초목의 조화를 이루며 달맞이하러 흘러내린 아름다운 시내라는 뜻이며, 낚싯줄을 드리우는 곳이라는 수조대(垂釣臺), 발을 씻고 족욕(足浴)을 즐기는 바위 탁족암(濯足巖), 은행나무를 달리 이르는 행단(杏亶), 오죽을 심은 곳을 말하는 죽오(竹塢) 등의 각기 이름을 붙여 멋을 부렸다.

그 후 다시 삼척부사로 등용되었으나 반대파의 모함으로 낙향하여 만년을 이곳 월연정에서 학문연구와 후진양성에 힘썼다. 일찍이 홍문관 전한으로 있을 때 간신 김안로가 병풍에 휘호하기를 요청했는데 이를 거절하여 여러 번 모함을 받은 일도 있었다. 당대 명사였던 이현보, 권벌과 교유했으며 문장에 능하고 글씨도 뛰어났다. 저서로 '월연집'이 있다.

그러나 이 아름다운 공간도 임진년의 왜란을 피해갈 수 없었다. 한 줌의 재로 변한 것이다. 1605년(선조 38) 임란의 후유증으로 정국이 어수선할 즈음 밀양의 유림들이 이곳에 서원을 짓기로 하였으나 부사(府使)의 만류로 뜻을 이루지 못했다.

그 후 이만백(李萬白'1656~1716)이 기금을 조성하고 이지표(李之標'1697~1763)가 설계를 했으며, 이풍(1726~1793)이 공사를 감독하고 이지복(李之復'1672~1759)이 주도하여 1757년(영조 33)에 중건했는데 이때 전라우수사로 있던 종질 이홍(李弘'1739~1809)이 목재를 지리산에서 뗏목을 통해 운반해 왔다고 한다. 그 후 70여 년이 지난 1866년(고종 3)에 월연파가 월연대를 복원함으로써 당초 모습을 되찾게 되었다고 한다.

월연정은 조선시대의 대표적인 정원으로 알려진 담양의 소쇄원(명승 제40호)과 비슷하지만, 귀하면서도 품위 있는 나무로 알려진 백송(白松)과 오죽(烏竹)을 심고 한 나무에 열매가 여러 가지 모양으로 열리는 진기한 감나무, 즉 진시를 심어 이를 월연의 삼기(三奇)라고 했다.

경상도는 어느 지역보다 종가나 정자문화가 발달한 곳이다. 그러나 여주 이문의 재실이나 정자를 제외하고는 오래전부터 백송이 심어진 곳은 아직까지 보지 못했다.

전국적으로도 서울을 비롯해 추사(秋史) 김정희가 사신으로 가는 아버지를 따라 북경에 갔다가 씨를 가져와 고조(高祖) 김흥경의 묘소 앞에 뿌려 자란 것(천연기념물 제106호)뿐인 것으로 알고 있다. 그런데 서울이나 충청도와 달리 비교적 기후가 온화한 밀양에 심어져 대를 이어 잘 자라고 있으니 신기할 따름이다.

월연공이 정자를 지으며 손수 심은 수령 500여 년생이 있었으나 죽고, 현존하는 것은 약 200여 년 전 그 나무에서 떨어진 씨가 자란 것이라고 한다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

[인터뷰] 추경호 "첫째도, 둘째도 경제…일 잘하는 '다시 위대한 대구' 만들 것"

급훈 '중화인민공화국'... 알고보니 "최상급 풍자"

"이혜훈 자녀들, 억대 상가 매매…할머니 찬스까지" 박수영 직격

北 "韓, 4일 인천 강화로 무인기 침투…대가 각오해야"

판사·경찰·CEO·행정가…이번 대구시장 地選 '커리어 대전'