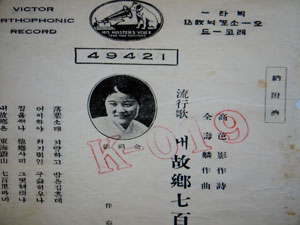

평양 기생 출신 가수 김복희의 첫 데뷔 작품 '애상곡'은 이렇게 만들어졌습니다. 김복희의 음색을 가만히 음미해보면 내지르는 가운뎃소리를 중심으로 그 중심소리를 한맺힌 슬픔으로 비비며 껴안는 또 다른 소리가 있습니다. 그것은 마치 바람에 나부끼는 버들가지 같기도 하고, 가을날 숲에서 혼자 지저귀는 꾀꼬리의 하염없는 흐느낌 같기도 합니다. 어린 기생의 가창에서 어찌 이렇듯 한과 슬픔과 삶의 고뇌가 함께 어우러진 깊은 배합의 울림이 빚어져 나오는 것일까요? 김복희의 노래는 출반되자마자 장안의 큰 화제와 인기를 집중시켰습니다. 특히 지식인 계층에서 김복희의 노래에 깊이 몰입된 가요팬들이 생겨났습니다.

배우와 가수를 겸했던 복혜숙의 평에 의하면 김복희는 미인형은 아니었다고 합니다. 하지만 사진으로 보는 김복희는 뛰어난 미인은 아니나 재색을 겸비하고 성음이 뛰어난 기생 출신 가수로서의 인기와 명성을 한꺼번에 얻었습니다. 1934년에 빅타레코드사 전속가수가 되어서 이후 5년 가까운 세월 동안 무려 87편의 가요곡을 발표합니다. 그러다가 김복희의 나이 22세가 되던 해인 1939년 4월에 포리도루레코드사로 전속을 옮기었고, 포리도루에서는 5개월 동안 11편의 가요곡을 발표하다가 가요계를 완전히 떠나면서 잊힌 가수가 되었습니다. 가수로서 마지막 발표곡은 포리도루에서 1939년 10월에 발표한 '엇저면 그럿탐'으로 확인이 됩니다. 가요계에서 가수로 활동했던 시간은 도합 5년가량입니다.

김복희 노래의 특색은 '하로밤 매진 정' '날 다려가오' '탄식하는 술잔' '연지의 그늘' '농속에 든 새' 따위에서도 느껴지는 바와 같이 삶의 고통 속에서 헤매는 기생의 하소연과 탄식을 주로 다루고 있습니다. 음정이 환하고 성량이 크게 느껴지지만 한편 부드러운 맛이 있어서 그에게는 무슨 곡조를 주든지 실패가 적다는 평을 들었습니다.

김복희 노래를 장르로 분류해 보면 신민요(민요)가 21편, 속요 1편, 주제가 1편, 재즈송 1편, 기타 모두는 유행가 장르에 속합니다. 김복희 노래에 가사를 보내준 작사가는 당대 최고의 전문인들이었습니다.

김복희가 가수로 활동하던 전성기에 세간의 평은 대체로 양호합니다. 1936년 7월 5일 자 매일신보에도 김복희 특집 인터뷰 기사가 발표되었고, 대중잡지 '삼천리'에는 김복희 관련 기사가 여러 차례 게재되었습니다. 흥미로운 사실은 김복희가 가수활동을 하면서 평양의 기성권번 소속 기생을 겸했다는 사실입니다.

김복희의 특별한 인기를 짐작할 수 있는 것은 여러 대중적 무대에 단골로 초청을 받았던 경과를 볼 수 있습니다. 1935년 3월 5일 평양 금천대좌에서 열린 평양축구단후원회 주최 '각 레코드사 연합 유행가 실연의 밤'에 30명 가수가 한 무대에 출연할 때 김복희는 빅타레코드사를 대표하는 가수로 유일하게 참가했습니다.

경성방송국(JODK) 라디오 프로에도 자주 출연해서 자신의 대표곡들을 불렀던 신문기사가 획인이 됩니다. 이처럼 평양에서 서울로 자주 왕래할 때에는 비행기를 타고 다닐 정도로 위세가 대단했던 것 같습니다. 1935년 '삼천리'지가 실시한 레코드가수 인기투표에서 김복희는 왕수복, 선우일선, 이난영, 전옥에 이어서 5위의 자리에 오릅니다. 은퇴한 뒤에 김복희는 조용한 노년기를 보낸 것으로 추정이 되지만 확인할 길이 없습니다. 1960년대에는 동아방송에 잠시 출연했던 기록이 보이고, 1990년대 초반까지 서울에서 독실한 가톨릭교회 신자로 여생을 살았다는 누군가의 증언을 듣기도 했으나 이제는 1930년대 빅타레코드사 대표가수였던 김복희는 그녀에게 갈채를 보내던 그 많은 팬들마저 모두 사라지고 어느 바람 부는 산기슭에 홀로 쓸쓸히 묻혀있을 것입니다.

영남대 국문학과 교수

댓글 많은 뉴스

"하늘 아래 두 태양 없다더니" 손 내민 한동훈, 선 그은 장동혁[금주의 정치舌전]

'이혜훈 장관' 발탁에 야권 경계심 고조

'서해 피격 은폐' 서훈·박지원·서욱 1심서 전원 '무죄' [종합]

'대구군부대이전' 밀러터리 타운 현대화·신산업 유치…안보·경제 두 토끼 잡는다

대통령도 "대책 없다"는 서울 집값…10년만에 이만큼 올랐다