'더도 말고, 덜도 말고, 늘 가윗날만 같아라'란 속담이 있다. 농경사회에서 추석은 그랬다. 오곡이 무르익어 먹을 것이 풍성하고 세시풍속 놀이로 밤낮이 즐거웠으니 오죽했을까. 더구나 너나없이 가난했던 농촌에서야 추석날처럼 잘 먹고 잘 입고 잘 놀며 살았으면 하는 간절한 마음이 있었을 것이다.

만월(滿月)이란 풍요와 다산을 상징했다. 만월인 보름달이란 곡물로 치면 수확 직전의 알이 꽉 찬 모습에 비유할 수 있다. 그래서 보름달이 뜨는 추석은 으뜸가는 달의 명절인 것이다.

하지만 달은 차고 기우는 순환을 반복한다. 초승에 소생한 달은 서서히 차오르며 보름에 풍요의 극치를 과시하지만 조만간 속절없이 기울어가다 그믐 무렵이면 소멸하고, 일정한 어두움을 거친 초승에 되살아나는 것이다.

봄에 싹을 틔워 여름에 활짝 꽃피웠다가 가을에 열매를 맺고 겨우내 땅 속에 씨앗을 품고 있다가 이듬해 봄 다시 새싹을 틔우는 곡물의 순환도 그렇다. 생성과 소멸을 반복하는 달의 속성과 같은 것이다.

달의 재생과 농사의 순환적인 속성만 그럴까. 인간의 삶이 그렇고, 우주만물의 운행 원리도 그럴 것이다. 그러니 농경사회에서 달의 형상 가운데서도 최고의 풍요를 상징하는 보름달과 만월 명절인 추석을 기다리는 것은 인지상정이었을 것이다.

도시화된 현대사회에서도 한가위는 여전히 우리네 큰 명절이다. 삶이란 생성과 소멸을 거듭하는 달의 속성을 벗어날 수가 없고, 풍요를 추구하는 보름달에 대한 원초적인 그리움을 지울 수가 없기 때문일 것이다.

한가위는 그래서 고향이란 이미지와도 연결이 된다. 이승복 시인은 그래서 '한가위엔 연어가 된다'는 시를 읊었다. '고향이 타향이 된 이들이/ 고향이 객지가 된 이들이/ 한가위엔 연어가 되어서/ 한 옛날 맴돌던 언저리서/ 술잔에 푸념을 타 마시며/ 거푸 잔을 돌린다/…/ 정들면 어디든 고향이라지만/ 미물도 수구초심(首丘初心)이라는데/ 못내 가슴에 고향을 키우는 은빛 연어도/ 선영하(先塋下) 어버이 발 끝에 앉아/ 고향을 가슴에 심는다/ 눈에다 고향을 담는다'

여기에다 조선시대 문인 송익필의 시 만월(滿月)을 덧붙인다. 未圓常恨就圓遲 圓後如何易就虧 三十夜中圓一夜 百年心事總如斯(둥글지 않을 때는 늘 둥글어짐이 늦은 것이 한이었더니, 둥근 뒤에는 어찌 이리도 쉬 기울어지느뇨, 삼십 밤 중 둥근 날을 단 하루, 우리네 백년심사가 모두 이와같을 것을…). 계사년 음력 팔월 보름인 한가위가 이틀 남았다.

댓글 많은 뉴스

"쿠팡 멈추면 대구 물류도 선다"… 정치권 호통에 타들어 가는 '지역 민심'

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

취업 절벽에 갇힌 청년들 "일하고 싶은데 일자리가 없다"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

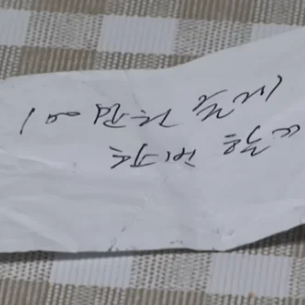

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄