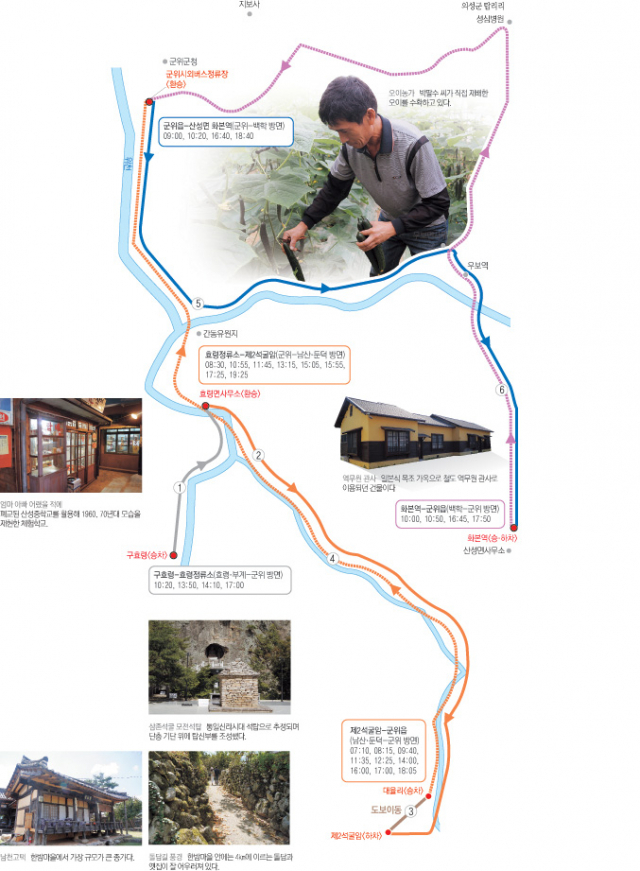

군위는 대구와 구미'영천'의성'칠곡과 맞닿아 있다. 면적은 서울보다 넓지만 인구는 500분의 1인 2만4천여 명에 불과하다. 특히 남동쪽에 있는 팔공산맥이 동서로 뻗어 산이 깊고 물이 맑다. 대구와 가깝고 고속도로 덕분에 교통 여건도 좋은 편이지만 낙동강 지류인 위천이 흐르는 군위읍에 농경지가 집중돼 있고, 대부분 지역은 산골 오지가 많다. 시내버스를 타고 다니기도 좋은 편은 아니다. 버스 운행 횟수 자체가 많지 않고 둘러볼 만한 곳은 읍에서 동쪽이나 남쪽 끝에 흩어져 있다.

군위 삼존석굴을 먼저 둘러보기로 했다. 출발점은 세월이 멈춘 듯 오래된 구효령정류소다. 우선 효령면 소재지로 가야 버스를 타고 다니기 낫겠다 싶었다. 구효령에서 효령정류소까지는 채 10분이 걸리지 않는다. 가을로 접어드는 길목, 환절기 감기 탓에 뒷자리에 앉아 계속 쿨룩거렸다. 앞좌석에 앉아있던 할머니가 걱정스러운 눈빛으로 돌아본다. "아이고, 주사도 맞고 약도 먹고 해야 낫지. 그래가 우야노?" 도시에서는 느껴보지 못할 친절이 정겹다.

◆천 년을 이어온 석굴과 한밤마을

오전 10시 55분 효령정류소에서 석굴암으로 가는 버스에 올랐다. 25분가량 달리면 군위 아미타여래삼존석굴이다. 버스에서 내려 300m 정도 들어와 양산계곡을 가로지르는 작은 다리를 건너면 북쪽 암벽에 둥근 석굴이 보인다. 7세기 말에 조성된 석굴로 경주 석굴암보다 100여 년 이상 시기적으로 앞서고 석굴사원 가운데 유일하게 자연암벽을 이용한 점이 특징이다. 석굴 앞에는 통일신라시대로 추정되는 모전석탑과 200년 후에 세워진 화강암 불상인 비로자나불좌상이 있다. 천천히 경내를 걸으니 마음까지 차분해진다.

극락교로 되돌아가 왼쪽 길로 접어들면 계곡을 따라 시멘트길이 이어진다. 30분가량 계곡을 따라 걸으면 대율리 한밤마을이다. 고려시대 부림 홍씨가 자리를 잡은 뒤 천 년 이상 내려온 마을이다. 한밤마을은 대율 1'2리와 남산 1'2리 등 6개리를 포함한다. 특히 '육지 속의 제주도'로 불릴 정도로 미로처럼 쌓은 돌담길이 유명하다. 넝쿨이 이리저리 덮은 돌담에는 세월의 흔적이 묻어났다.

한밤마을 돌담은 팔공산에서 내려왔다. 1930년 여름 대홍수가 밀어닥쳤을 당시였다. 두 시간가량 퍼부은 비는 큰 물길로 변해 마을을 덮쳤다. 가옥 93채가 떠내려갔고, 숨진 주민만 90명에 달했다. 물길이 지나간 마을은 온통 돌무더기로 뒤덮였다. 주민들은 멀리 돌을 치우지 못하고 일일이 돌로 담을 쌓았다. 또 동산계곡 물길을 따라 1㎞가량 돌방천도 쌓았다.

한밤마을 둘러보기는 대율리 대청에서 시작하는 것이 좋다. 대청을 중심으로 돌담길이 모였다 퍼져 나간다. 대율동중서당이라는 현판을 단 대청은 옛 서당으로, 지금도 마을의 대소사를 의논하는 장소로 쓰인다. 대청 바로 옆에는 남천고택이 있다. 한밤마을 안에서도 가장 규모가 큰 집이다. 대문을 열고 들어가니 관광객들이 투호를 즐기고 있다. 마당에 있는 평상에 앉아 주인과 두런두런 이야기를 나누는 노부부도 만났다. 집은 방마다 다락을 만든 점이 눈길을 끈다.

마을 안에 특별한 이정표는 없다. 그저 마음 닿는 대로 걸으며 한적한 마을의 정취를 느끼면 된다. 돌담은 넓어졌다가 좁아지길 반복한다. 담장 너머로 감나무가 가지를 뻗고 마을 안쪽에 심은 산수유나무가 푸른 하늘과 어우러진다.

◆옛 기억이 남아있는 아름다운 간이역

군위에서 가장 관광객이 많이 찾는 장소는 간이역인 산성면 화본리 화본역과 화본마을이다. 연간 30만 명 이상이 찾는다. 화본역으로 가는 버스는 하루 4번이 고작이다. 오전 9시에 군위읍에서 부계'효령을 거쳐 가는 버스보다는 오전 10시 20분에 우보면을 거쳐 가는 버스가 시간이 덜 걸린다.

1936년에 완공된 중앙선 화본역은 증기기관차가 달리던 1950년대까진 꽤 북적거리는 역이었다. 인근 마을 주민들은 화본역에서 열차를 타고 영천장을 오갔다. "육로가 제대로 없었던 시절에 열차를 타면 서울 청량리나 부산, 영천까지 갈 수 있고, 30분이면 영천까지 가니까요. 역 주변에 술집이 3곳이나 됐고, 장터도 있었어요." 윤진기(68) 화본마을운영위원회 위원장이 설명했다.

화본역은 특히 수화물 운송의 중심이었다. 열차가 서면 적어도 30분 이상 정차를 했기 때문이다. 비밀은 25m 높이의 거대한 급수탑이었다. 물을 끓여야 하는 증기기관차는 물이 필수였다. 화본역은 인근에 구천이 있어 물을 대기 쉬웠다. 개천 아래 토관을 묻고 물을 뽑아 올린 뒤 낙차를 이용해 기관차에 보급했다. 활기찼던 마을은 1970년대 물이 필요없는 디젤기관차가 나오면서 쇠락하기 시작했다. 육로 교통도 발달하기 시작했다. 유동인구가 줄면서 장터와 술집도 사라졌다. 초등학교와 중학교가 폐교됐고 마을에는 노인들만 남았다.

화본역과 화본마을에 생기를 불어넣은 건 네티즌들이다. 2010년 온라인 상에서 '가장 아름다운 간이역'에 선정되며 외지인들이 찾아들기 시작했다. 주변이 정비됐고, 무궁화호 객차를 개조한 카페도 생겼다. 철길을 건너니 온통 코스모스가 춤을 푼다. 담쟁이넝쿨이 말라붙은 잿빛 급수탑과 분홍빛 코스모스가 묘한 부조화를 이룬다. 급수탑 안에는 파이프관과 환기구가 남아있고, 어지럽게 아이들이 그린 낙서가 있었다.

화본역 맞은편에는 폐교된 산성중학교를 1960, 70년대 풍경을 재현한 '엄마 아빠 어렸을 적에' 박물관이 있다. 타자기와 흑백 텔레비전 등 옛 소품과 추억의 교실, 상점과 만화방 등 옛 골목이 눈길을 끈다. 마을 안 담장은 단군신화와 주몽, 도화녀와 비형랑 등 삼국유사의 이야기를 소재로 한 벽화로 채워졌다. 마을 안에는 철도관사와 옛 정미소, 1962년 문을 연 다방 간판, 고인돌 등도 있다.

◆선거철에는 오이값이 떨어져

군위는 오이의 고장이다. 시원하게 아삭거리는 생식용 가시오이의 대구경북 최대 생산지다. 군위에는 시설하우스 232농가와 비가림시설 농가 100여 농가 등 332농가가 오이를 생산한다. 군위의 오이 생산량은 대구경북의 48%를 차지한다.

군위읍 상곡리 박팔수 씨의 오이농가를 찾았다. 하우스 안에는 빨랫줄처럼 긴 줄이 걸려 있고, 줄마다 오이 줄기가 매달려 있었다. 사람 키를 훌쩍 넘는 줄기가 길쭉길쭉하게 하늘로 자라고 있다. 그나마 여름에 더 이상 자라지 못하게 적심을 해서 이 정도라고 했다. 군위에서 오이를 많이 재배하는 이유는 대규모 소비시장인 대구와 가깝기 때문이다. 저장성이 떨어지는 오이는 도로망이 좋고 운임이 적게 드는 지역이 유리하다. 군위에서는 수분이 많아 생식용으로 쓰이는 가시오이가 많이 재배된다. 대구경북에서 유통되는 가시오이의 95%가 군위에서 나온다.

가시오이는 가시가 많고 모양이 곧으며 녹색이 진해야 상품이다. 굵기가 가늘수록 향이 더 진하지만 저장성이 떨어진다. 김밥 굵기가 딱 적당하다고. 오이는 습도와 신선도를 유지하기 위해 오전에 수확해 포장을 한다. 수확한 오이는 대구 북구 매천동 농수산물도매시장으로 출하된다. 보통 수확한 지 3일 이내에 먹는 것이 좋은데 도매시장까지 가는 데 이틀이 걸린다. "신선하지 않은 오이는 씨가 있는 속심이 하얗죠. 술집에서 기본안주로 나오는 오이의 색이 하얗게 변한 건 잘라둔 지 오래돼서 그래요." 20년 전 부산에서 귀농한 박 씨는 "오이는 선거철이 되면 가격이 떨어진다"고 걱정했다. "선거철이 되면 단체모임이 줄기 때문에 식당이 타격을 받잖아요. 그러면 오이 소비가 확 줄어요. 방학이나 휴가철에 가격이 절반 가까이 떨어지기도 해요. 경기가 나빠지면 직격탄을 맞는 거죠."

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

나경원 "李대통령, 전 부처 돌며 '망언 콘서트'…연막작전쇼"

김총리 "李임기 5년 너무 짧다, 더했으면 좋겠다는 분들 있어"