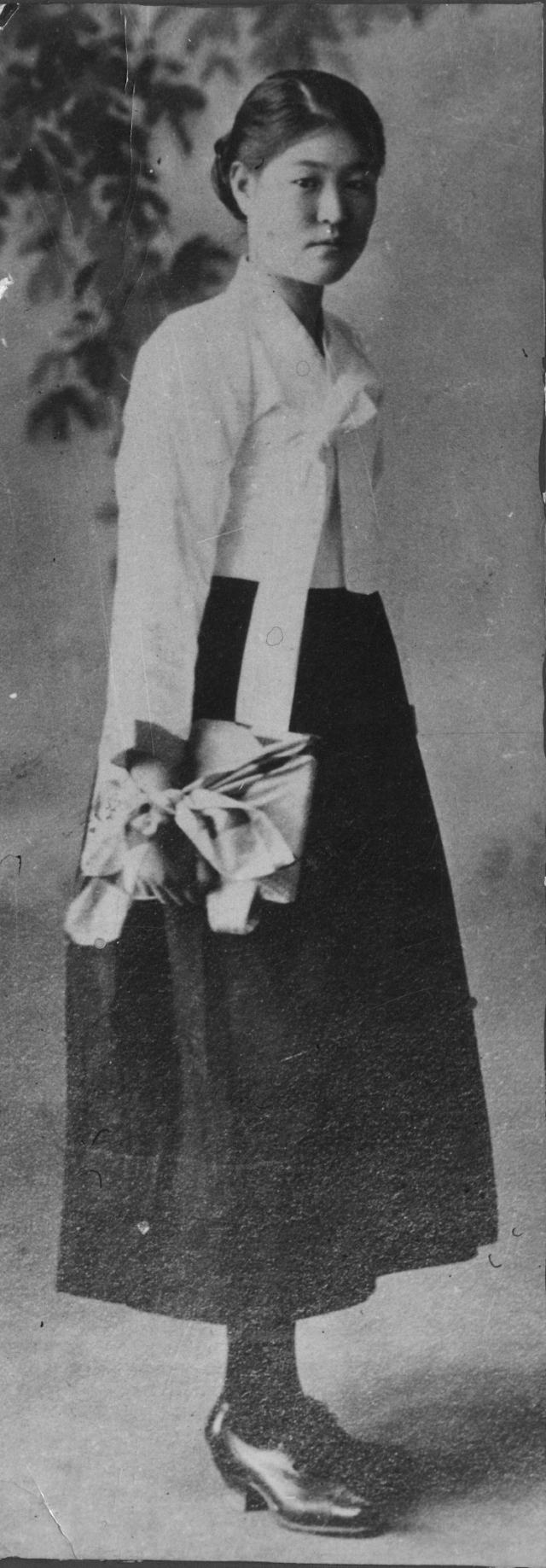

3·1운동은 당시 여성들의 옷차림에도 큰 변화를 불러왔다. 신명여학교 학생들은 만세를 외칠 때 불편하지 않도록 옷을 리폼(reform)했다.

신명여학교 10회 졸업생으로 14세의 나이에 3·1운동에 참여했던 고(故) 김학진 할머니는 회고록을 통해 "당시 우리학교 학생의 의복은 검정 치마에 흰 저고리였다. 만세운동에 나서면서 끈이 달린 옛날식 치마허리는 따내버리고 반드시 어깨허리를 만들어 치마에 달라는 특별지시를 받았다. 만세를 부르면서 달릴 때 안전하고, 특히 일본 경찰에게 체포당하면 어떤 악형과 모욕을 당할지 모르니 꼭 조끼를 만들어 치마에 달아 입으라는 부탁이었다. 그때부터 여학생들의 치마가 어깨허리로 변했다"고 전했다.

현재 한복의 보편적인 형태로 자리잡은 어깨허리 치마의 시초는 1911년 이화학당에서 근무하던 미스 월터와 미스 파이가 만든 것으로 알려진다. 체육 활동을 할 때 학생들의 옷이 쉽게 벗겨지는 것을 보고 월터와 파이는 어깨허리를 고안해냈다. 가슴을 꽁꽁 졸라매지 않아도 돼 편했다.

하지만 어깨허리 치마의 보급은 순조롭지 않았다. 이화학당 학생들 전체에 어깨허리 치마가 보급되기까지는 세 달이 넘게 걸렸다, 일부 학생은 어머니가 마련해 준 옷을 뜯어낸다며 눈물을 흘리기도 했다고 한다.

어깨허리 치마는 3·1운동을 기점으로 전국적으로 확산됐다. 신명여학고 학생들 사이에서도 만세운동을 앞두고 어깨허리 치마가 급속하게 퍼졌다.

이원진 대구국립박물관 학예연구사는 "1919년 당시는 의복 간소화 보급이 진행중이었지만 여전히 짧은 저고리에 품이 큰 전통적인 형태의 한복이 많았다"며 "신명여학교 학생들의 만세운동을 계기로 어깨허리 치마가 폭발적으로 확산됐기에 이즈음이 대구 지역 어깨허리 한복의 시작이라 해도 과언이 아닐 것"이라고 말했다.

어깨허리 치마를 장착한 신명여학교 학생들은 옷고름이 풀어질 걱정 없이 마음껏 만세를 부를 수 있었다.

국립대구박물관에는 당시 신명여학교 학생이 입었던 교복이 전시돼 있다. 국립대구박물관은 오는 3월 10일까지 근대 여성 한복의 변천사를 한눈에 볼 수 있는 '여성 한복 근대를 만나다' 특별전을 진행 중이다.

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력

전한길, 콘서트 취소에 "한동훈은 되고 난 안되나, 정치적 탄압"