'벽수산장(碧樹山莊)'이라는 이름은 대구에서, 그것도 1970년 이후 태어난 라떼형님들에겐 귀에 선 곳이다. 역으로 말해 1970년 이전 서울에서 살았던 이라면 떠올리기 수월한 곳이다. 그들에게 벽수산장은 인왕산 자락에 있던 산장이었으나, 인왕산이 산장이 필요한 고산준령이던가, 산장 기능은 없었고 별장으로 군림하던 곳으로 남아있다.

1917년 준공된 프랑스풍 대저택이었다. 등산객의 오아시스가 아닌 친일 경술국적 윤덕영의 베이스캠프였다. 완벽한 듯 보였던 저택은 아킬레스의 발목처럼 물 부족이라는 약점으로 소화전마저 없었기에 언커크(UNCURK, UN Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea, 유엔 한국통일부흥위원회) 사무실로 쓰였음에도 1966년 있은 화재로 유의미한 더 이상 건축물로 쓰이지 못하고 '뭔가에 씌었던 곳'으로 치부되다 1973년 철거되는 운명을 맞았다.

이제 그 흔적이라고는 기둥 두 개뿐. 건축물로서 사실상 장례까지 치르고 무덤에 묻혀 자연으로 돌아갔던 벽수산장이 심윤경의 장편소설 '영원한 유산'으로 끌려 나왔다.

◆역사적 사실과 픽션 사이를 활강하는 서사

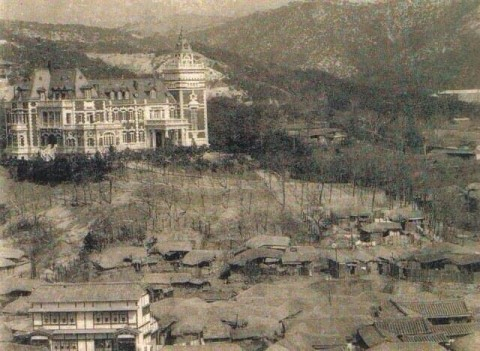

말이 산장이지 1920년대 당시 풍경으로 짐작건대 별종이다. 초가가 끼리끼리 옹송그려 앉은 인간계 마을에 통솔하듯 내려앉은 외계구조물이다. 1939년 조선 총독이 썼다는 '동아청년단결(東亞靑年團結)'이 치마바위에 각자로 새겨져 있던, 눈에 띄는 명당 아래 떡하니 똬리 틀었던 '적산(敵産)'이다.

소설의 배경은 1966년이다. 시작은 일제강점기 위세를 떨치던 윤덕영 자작의 막내딸 윤원섭의 출소에서부터다. 벽수 윤덕영이라니, 경술국적 가운데 이완용 뺨치는 매국활동으로 이름을 떨친 실존 인물이다. 순종비 순정효황후의 큰아버지로 한일합방 일등공신이었다. 조선 마지막 왕 순종의 장인의 형, 쉽게 말해 외척 실세였다.

윤덕영의 딸 윤원섭은 1966년 교도소에서 나오자마자 언커크, 자신의 옛 집으로 향한다. 해방 후 적산가옥으로 국유화된 벽수산장은 한국전쟁 중에는 미군 장교 숙소로 사용됐고 전후에는 언커크 사무실로 쓰였다.

윤원섭은 언커크의 호주 대표 애커넌에게 누구도 알지 못했던 벽수산장의 비밀 공간을 알리며 문화해설사 역할을 한다. 벽수산장은 윤덕영이 조선에 남긴 자랑스러운 문화유산이라고 주장하기까지 한다.

소설 속 주인공인, 애커넌의 통역 비서 이해동은 윤원섭과 애커넌을 통역한다. 역사 왜곡과 진실 사이에서 외교적 평정과 민족적 격분이라는 냉온탕을 오간다. 큰 역할은 아니지만 독립운동 과정에서 숨진 부친 이성진의 유복자로 느끼는 회한은 배가된다.

소설은 점점 역사적 사실과 픽션을 활강하듯 오간다. 벽수산장, 언커크 등을 처음 접하는 독자라면 유수처럼 흐르는 문장 사이사이에서 멈칫댄다. 사료 검색 시간이 갈수록 늘어난다. 심지어 환갑줄에도 매력이 철철 넘치는 윤원섭의 실물을 찾으려 애쓰기까지 한다. 김희선 작가의 '골든에이지', '라면의 황제' 등 소설집에서 든 기시감이다.

작가는 "벽수산장이 윤덕영의 옛 별장이며, 언커크에서 사용했고 화재가 났다는 것을 제외하면 대부분의 내용과 등장인물들은 픽션"이라며 "윤덕영의 큰딸이 윤성섭, 아들이 윤정섭이라는 것외에 확인되는 것은 없다"고 했다.

◆소설 '영원한 유산'의 핵심 키워드는 '적산'

소설 내용 상당수가 역사적 사실과 자연스럽게 혼재하기에 조선왕실의 마지막 모습, 순정효황후 장례식에 대한 묘파는 단연 눈길을 끈다. 장례식에 모인 왕실 인물들은 20페이지 정도로 짧게 등장하지만, 독자는 낙선재 석복헌 장례식 문상객이 된 듯하다. 정지돈 작가의 '건축이냐, 혁명이냐'의 주연, 마지막 왕세손 이구가 신스틸러로 등장한다.

하지만 이 역시 픽션이다. 심윤경 작가는 "1966년 순정효황후 장례식에 대한 묘사는 작가적 상상이다. 다만 2005년 이구의 장례식에서 보인 왕실의 모습을 참고해 써갔다"고 했다.

소설 '영원한 유산'의 핵심 키워드는 '적산'이다. 친일파가 남긴 적산가옥으로 한몫 잡으려는 소시민들, 그 사이에서 고민하는 주인공 이해동의 모습에서 우리는 역사 바로 세우기 퍼즐의 불편한 한 조각과 마주한다.

그들에게 적산은 품어선 안 되지만 품고 싶은, 입으로는 역사 바로 세우기를 말하지만 머리는 이재를 쫓는, 안락한 주거를 욕망하는 1960년대 소시민의 로망이다. 투기를 욕하지만 더 사들일 기회를 진작 못 잡은 자신을 탓하고 후회하는 현실이 겹친다.

소설 속 해동의 사촌 형은 해동에게 "세상에 멍청하고 허술한 게 미국이다. 양놈들은 뭘 시시콜콜 따지는 것 같아 보여도 알고 보면 멀건하게 명태 눈깔이야. 잡는 게 임자다. 봐라, 군정 때도 순사 하나 끼고 적산가옥 불하받아놓으면, 그게 최고로 알짜가 되지 않았더냐? 전쟁 지난 다음에도, 서울에 집값이 그후로 얼마나 뛰었던? 그때 아주 작심하구 잡았어야 하는 걸, 밑천이 딸려가지고 하지를 못했어"라고 일갈한다.

작가도 '적산이란 것이 그랬다. 부양해야 할 부모 자식을 생각하면 반드시 차지해야 할 소중한 집 한 칸이었지만 그것에는 환청처럼 대상을 알 수 없이 욕하는 소리가 함께 따라다녔다. 그것을 두고 간 자도 차지한 자도 똑같이 욕하는 목소리였다. 적산, 적이 남겨두고 간 자산이라는 표현에는 불을 지르고 싶은 적의와 한입에 삼키고 싶은 상반된 욕망이 뒤섞여 듣기만 해도 잠잠하던 피마저 들끓게 했다'고 표현했다.

우리의 현실을 비트는 것으로 읽히는 대목은 또 있다. 불이 난 언커크 건물로 가려 택시에 오른 해동에게 택시운전사는 이렇게 말한다.

"저렇게 덩치 큰 것은 다 물밑으로 거래를 했어. 한 재산씩을 다 챙겼다고. 그러고도 끝이 아니오. 적산으로 내놓는 척만 하고, 나중에 보면 무슨 위원장이니 뭐니, 다 거기 들러붙어서 먹고살아요."

작가는 1973년 돌 무렵 할머니와 함께 찍은 사진에서 모티브를 얻었다고 전했다. 배경으로 보이는 벽수산장은 철거되기 전까지 건재한 외관을 자랑한다. 그는 '작가의 말'에서 "물질로도 정신으로도 박멸된 벽수산장의 예를 통해 적이 남긴 유산 앞에 선 우리의 마음을 돌아보고자 했다"고 했다. 욕망과 치부는 드러날수록 낯 뜨거워지기 마련이다. 284쪽. 1만4천500원

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

내란 우두머리 혐의 尹, 1심 '무기징역' 선고…김용현 징역 30년 [판결요지]

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"