시, 글씨, 그림 세 가지를 다 잘 한 삼절이 조선시대에 여럿 있지만 그 중 자하(紫霞) 신위를 첫 손가락으로 꼽을 수 있다. 시서화 중 방점을 어디 찍느냐에 따라 다를 수 있지만 문인예술의 으뜸인 시를 기준으로 한다면 신위가 으뜸이 될 것 같다. 신위의 시는 그가 직접 정리한 4천여 수가 전하는데 근대 전환기의 문학가 김택영은 그 중 932수를 고른 '신자하시집'(1907년)을 중국 남통(南通)에서 간행하며 서문에서 조선 최고의 시인으로 신위를 꼽았다.

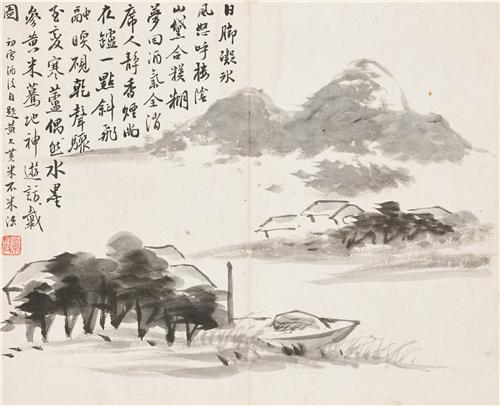

신위의 그림은 묵죽이 유명하지만 산수화도 다수 남아 있다. '방대도'는 제화시를 먼저 읽어야 그림이 이해되는 문인화의 한 전형이다.

일각응빙풍노호(日脚凝氷風怒呼) 햇발은 얼어붙고 바람은 거세게 부르짖으니

루음산대합모호(樓陰山黛合糢糊) 그늘진 누각 검은 산 모두 어렴풋하네

몽회주기전소석(夢回酒氣全消席) 꿈에서 돌아오니 술기운 모두 사라진 자리에

인정향연상재로(人靜香煙尙在罏) 인적은 고요한데 향 연기는 술항아리에 여전하네

일점사비융난연(一點斜飛融㬉硯) 한 점 눈 날아들어 벼루에 떨어져 녹고

건성취지변한노(乾聲驟至變寒蘆) 건조한 소리 휘몰아치니 차가운 갈대 요동치네

우연수묵참황미(偶然水墨參黃米) 우연히 수묵으로 황공망과 미불을 참조해

맥지신유방대도(驀地神遊訪戴圖) 홀연히 정신을 노닐으니 방대도라네

초설주후(初雪酒後) 자제(自題) 황불황미불미법(黃不黃米不米法)

첫눈이 내려 술 마신 후 쓰다. 황공망이면서 황공망이 아니고, 미불이면서 미불이 아닌 화법이다.

신위는 그 해 눈이 처음 내린 날 "왕휘지가 대규를 찾아간 그림"인 '방대도'를 그렸다. 왕휘지가 어느 날 밤중에 깨어보니 세상이 온통 하얗게 바뀌어 있었다. 술 한 잔에 시 한 수를 읊노라니 문득 대규가 보고 싶었다. 왕휘지는 소흥에 대규는 소주에 살고 있었다. 곧 배를 타고 찾아갔으나 왕휘지는 대규의 집 문 앞에서 그냥 돌아왔다. 이 이야기는 중국 위진시대 명사들의 별난 언행을 기록한 '세설신어(世說新語)'에 나온다. 왕휘지는 서성(書聖) 왕희지의 다섯째 아들로 그도 유명한 서예가이다.

사람들이 밤중에 그 먼 길을 가서 왜 만나지 않았냐고 묻자 "흥이 일어나서 갔고, 흥이 다해 돌아왔을 뿐 꼭 만나야 하나?"라고 대답했다. 마음이 가는대로 행위의 과정을 향유할 뿐 목적에 구애받지 않았던 왕휘지의 천진한 흥취와 초탈한 태도를 보여주는 이 에피소드에 많은 사람이 공감해 고사도(故事圖)의 한 주제가 되었다. 눈이 내리면, 특히 첫눈이 내릴 때면 누군가가 생각나는 것은 고금에 같은가 보다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

내란 우두머리 혐의 尹, 1심 '무기징역' 선고…김용현 징역 30년 [판결요지]

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"