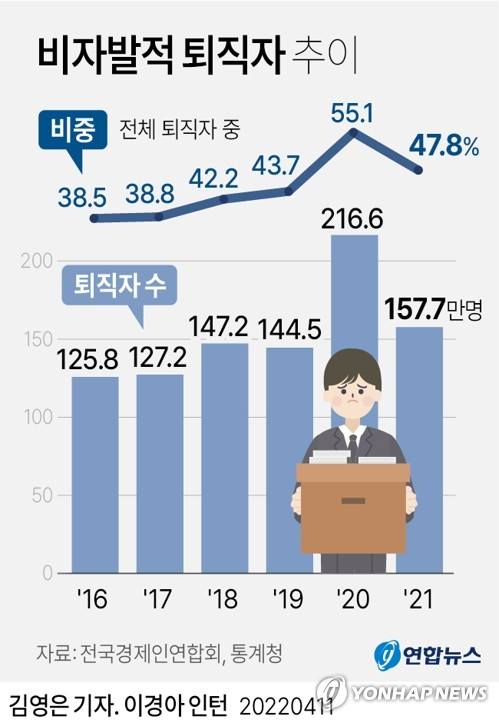

지난해 직장 휴․폐업과 정리해고 등을 이유로 어쩔 수 없이 일을 그만둔 퇴직자가 158만명에 육박하는 것으로 나타났다.

11일 전국경제인연합회(전경련)는 최근 5년간 통계청 마이크로데이터를 분석한 결과를 발표하며 이같이 밝혔다.

전경련에 따르면 비자발적 퇴직자 수가 2016년 125만8천명에서 지난해 157만7천명으로 25.4% 증가했다. 지난해 지난해 비자발적 퇴직자 비중은 전체 퇴직자의 47.8%에 달했다.

비자발적 퇴직자란 휴폐업과 명예·조기퇴직, 정리해고 등으로 실직 상태인 사람을 일컫는 말로, 해당 연도에 퇴직해 조사 시점까지 실직 상태일 때 통계에 포함된다.

단시간 일자리가 급증하는 등 고용의 질도 악화한 것으로 나타났다.

지난해 주당 평균 노동 시간이 36시간 이상인 취업자는 2016년 대비 143만1천명(6.7%) 감소했다. 반면 17시간 미만 취업자는 88만5천명(69.9%) 증가했다.

17시간 미만의 단시간 취업자 수는 관련 통계 집계가 시작된 1980년 이후 처음으로 지난해 200만명을 돌파하기도 했다.

가파른 최저임금 인상이 단시간 취업자 증가로 이어졌다는 것이 전경련의 분석이다.

15시간 미만의 초단시간 취업자 수가 최저임금이 급격하게 인상됐던 2018년, 2019년에 각각 14.1%, 18.9% 증가한 것이 이 같은 분석을 뒷받침한다. 초단시간 취업자는 지난해에도 16.0% 늘어난 것으로 조사됐다.

제조업 취업자 수가 점점 줄어들고 있는 점도 우려를 키운다.

지난해 제조업 취업자 수는 2016년 대비 21만6천명(4.7%) 감소했다. 반면 정부 공공 일자리 사업 분야인 공공행정·국방 및 사회보장행정(공공행정)과 보건업 및 사회복지서비스업(보건복지)의 취업자 수는 81만2천명(28.3%) 증가했다.

더욱이 제조업의 36시간 미만 단시간 일자리 비중은 11.9%에 그쳤지만 공공행정·보건복지의 경우 34.5%로 크게 높았다. 이 분야 일자리의 고용 안정성이 떨어진다는 것이 전경련의 지적이다.

이런 현상은 경제의 허리를 담당하는 40대 고용 부진으로 이어졌다. 40대 고용률은 지난 2017년 79.4%로 정점을 찍은 후 계속 하락 추세다. 이는 글로벌 금융위기가 있었던 지난 2009년(77.6%)보다도 낮은 수치다.

40대 기준 취업자 비중이 높은 7대 산업은 제조업(18.7%), 도소매업(12.9%), 교육서비스업(8.6%), 건설업(8.4%), 보건업 및 사회복지서비스업(8.0%), 운수 및 창고업(5.5%), 숙박음식점업(5.4%) 순이었다. 이들 7대 산업의 최근 5년간 취업자 연평균 증감률을 살펴보면 보건업 및 사회복지서비스업만 3.5% 증가하고 나머지 산업은 모두 감소했다.

김용춘 전경련 산하 한국경제연구원 고용정책팀장은 "고용 여력 악화, 단시간 일자리 급증, 제조업 일자리 감소, 40대 고용 부진은 민간 경제 활성화를 통해 해결할 수 있다"며 "정부 주도 일자리에서 벗어나 민간기업의 고용 여력 제고가 시급하다"고 말했다.

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

李대통령 "종편, 그게 방송인지 편파 유튜브인지 의심 들어"