◆'시경' 상송 장발편長發篇의 "장발長發"에 대한 주희의 해석

'시경' 상송 장발편은 상商나라 후손들이 자기 조상의 업적을 찬미한 시가이다. 첫 단원 서두에 "준철유상濬哲維商 장발기상長發其祥"이라고 나온다. 그래서 "장발長發"이 시가의 제목이 되었다.

그런데 주희는 이를 "지혜롭고 밝은 상나라여, 그 상서가 발현됨이 장구하다." 즉 "장발"을 "발현됨이 장구하다(發現也久矣)"라는 뜻으로 해석했다. 상나라 민족과는 전혀 상관없는 일반적인 형용사로 풀이한 것이다.

중국 하남성 안양시에 위치한 은허, 밝족이 세운 상나라 후기 도성 유적이다.

'발'자를 "발현"의 의미로 해석하면 "장발기상長發其祥" "현왕환발玄王桓發" "수시기발遂是旣發" 등 상송 시가의 문장 앞부분에 '발'자가 무려 3번에 걸쳐서 연이어 등장하는 이유가 설명되지 않는다.

여기서 '장발'은 "발현됨이 장구하다"는 수식어가 아니고 고유명사이며 고유명사이기 때문에 상송 시가의 저자가 '발'자를 다른 글자로 바꾸어 변화를 주지 못했고 같은 문장 안에서 '발'자가 반복적으로 나타날 수밖에 없었다고 본다.

아래에서 "장발長發"의 '장'자와 '발'자가 형용사나 동사와 같은 일반적인 용어로 사용되지 않고 상고시대에 민족을 가리키는 고유명사로 사용된 경우를 여러 문헌에서 그 실례를 찾아 주희와 다른 필자의 관점을 제시하기로 한다.

◆'시경' 상송의 "장발長發"에 대한 필자의 관점

'사기史記' 오제본기五帝本紀에는 다음과 같은 기록이 나온다. "남쪽으로는 교지, 북발, 서쪽으로는 융, 석지, 거수, 지, 강, 북쪽으로는 산융, 발 식신, 동쪽으로는 장이, 조이를 어루만져주니 사해의 안이 모두 제순의 공로를 떠받들었다. (南撫交阯 北發 西戎 析枝 渠廋 氐 羌 北山戎 發息慎 東長鳥夷 四海之内 咸戴帝舜之功)"

'사기' 오제본기에 산융, 식신, 조이 등과 함께 '장이長夷'와 '발發'이 등장하는 것을 본다면 '장이'와 '발'은 상고시대에 존재했던 민족을 가리키는 명칭임을 알 수 가 있다.

다만 '사기'에 나오는 "동장조이東長鳥夷"의 어른 장長 자를 과연 '장이長夷'라는 동이족의 명칭으로 해석하는 것이 합당한가에 대해서 이의를 제기할 사람이 있을 것이다. 왜냐하면 '후한서' 동이열전에 말한 구이九夷에 '장이'라는 동이는 포함되어 있지 않기 때문이다.

서한시대에 유향이 저술한 설원.

그러나 한나漢나라 유향劉向의 '설원說苑' 수문修文에서 "북쪽으로는 산융, 숙신에 이르기까지 동쪽으로는 장이, 조이에 이르기까지 사해의 안이 다 제순의 공로를 떠받들었다.(北至山戎肅慎 東至長夷鳥夷 四海之内 皆戴帝舜之功)"라고 말하고 있다.

설원의 저자 유향.

'사기'에는 "동장조이東長鳥夷"라 하여 "동장東長"의 밑에 이夷자가 생략되어 있지만 '설원說苑'에서는 "동지장이조이東至長夷鳥夷"라 하여 '장이'와 '조이'로 분명하게 나누어 말함으로써 "동장조이東長鳥夷"에서 말하는 어른 장長 자가 '장이'를 가리킨다는 것을 독자로 하여금 확실하게 이해할 수 있도록 해주고 있다.

한나라 때 학자 대덕이 지은 것으로 전해지는 대대례기.

'대대례기大戴禮記' 오제덕五帝德에도 "남쪽으로는 교지, 대교, 선지, 거수, 지강, 북쪽으로는 산융, 발 식신, 동쪽으로는 장, 조이, 우민을 어루만져주었다(南撫交趾大教 鲜支 渠廋 氐羌 北山戎 發 息慎 東長鳥夷羽民)"라는 기록이 나오는데 청나라 때 학자 왕빙진王聘珍은 그의 역작 '대대례기해고大戴禮記解詁'에서 "장, 조이는 장이와 조이를 말한다 (長鳥夷 謂長夷鳥夷也)"라고 주석하였다.

그리고 '급총주서汲冢周書'에는 "발인들의 걸음이 빠른 사람은 마치 사슴이 빨리 달리는 것처럼 달린다 (發人鹿鹿者,若鹿迅走)"라는 기록이 있는데 그 주석에서 "발은 동이이다.(發東夷也)"라고 말하였다.

'발'은 '사기' 오제본기와 '대대례기'에 모두 등장하는데 '급총주서'의 이 기록과 대조해서 본다면 '발'은 상고의 오제시대에 존재했던 동방의 동이민족이 분명하다.

또한 '대대례기' 소한편少閒篇에는 "해외의 숙신, 북발, 거수, 지, 강이 와서 복종했다(海外肅慎 北發 渠搜 氐 羌 來服)"라는 기록이 있는데 북위에서 북주까지 삼조三朝의 명신으로서 '대대례기'를 주석한 노변盧辯(?~557) 의 '북발'에 대한 설명에서는 "북적의 지명이다. 그 지역에서 빠른 걸음으로 달리는 사슴이 나온다.(北狄地名 其地出迅足鹿)"라고 말하였다. 이는 '북발'을 '급총주서'에 나오는 동이의 '발인'과 동일한 존재로 인식했음을 말해준다.

이런 기록들은 우리에게 상고시대에 동북방에서 '장이'와 '발족'이 활동하고 생활한 역사적인 근거를 문헌 자료를 통해서 확인시켜주는 것인데 '장이'란 우두머리 동이족, 즉 최초의 동이족을 가리킨 것이라고 하겠다.

그런 점에서 주희가 상송의 "장발"을 "발현됨이 장구하다"라는 형용사적 의미로 해석한 것은 오류라고 보는 것이다.

필자는 "장발長發"의 '장'은 '사기' 오제본기와 '대대례기'의 '장이長夷', '발'은 '사기' 오제본기의 '발發', '급총주서'의 '발인發人'을 가리키는 것으로 보아 다음과 같이 해석하는 것이 훨씬 더 설득력이 있다고 여긴다. "지혜롭고 명철한 상나라여(濬哲維商), '장이'와 '발족'으로부터 상서로운 역사가 시작되었다(長發其祥)."

"장발"에 대한 이러한 해석은 전례가 없는 필자의 독창적인 해석이다. 상고사에 대한 해석에서 완벽이란 존재할 수 없다. 그러나 필자의 해석이 적어도 주희의 해석보다는 훨씬 더 역사성에 입각한 논리적인 해석이라고 믿는다.

◆동아시아 역사의 틀을 바꾸는 필자의 새로운 해석

'시경' 상송의 "장발"을 주희처럼 "발현됨이 장구하다."라고 해석하면 상나라는 동이족이나 환국 밝족과는 아무런 관련도 없게 된다. 그러나 이를 필자처럼 동방의 '장이'와 '밝족'으로 풀이하면 상나라는 동이 밝족의 국가가 되어 동양 상고사의 물꼬가 바뀌고 척추가 달라지게 된다.

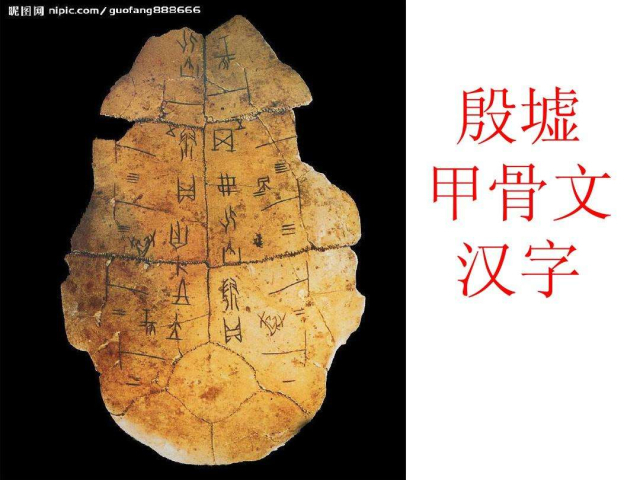

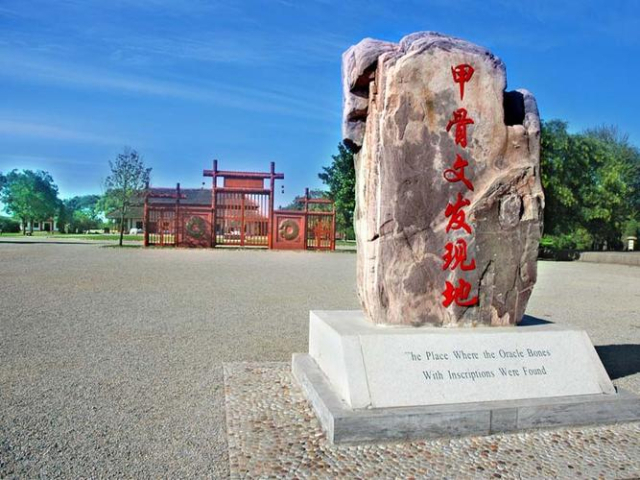

밝족의 상나라 후기 도성유적 은허에서 발견된 갑골문, 이것이 중국 한자의 기원이다.

예컨대 상나라는 고고학적으로 인정되는 중국 최초의 국가이고 은허殷墟에서 발굴된 갑골문은 중국 한자의 기원이다. 그런데 상나라가 '장이' '밝족'의 후손이라고 한다면 사마천 '사기' 이후 화하족이 중심이 된 중국 역사문화의 틀이 동이족 중심으로 방향전환을 하게 되고 동북공정 또한 저절로 무너지게 되는 것이다.

지난 수천 년 동안 '시경'의 상송에 나오는 "장발長發"을 '장이長夷'와 '발족發族'을 가리킨다고 해석한 사람은 없었다. "발현됨이 장구하다."라고 풀이한 주희의 해석을 너무나 당연한 것으로 받아들였고 지금까지 누구 하나 이의를 제기한 사람이 없다.

은허에 세운 갑골문 발견장소를 알리는 표지석.

'장이'와 '발족'이 순임금시대에 존재했다는 것은 '대대례기', '사기' 오제본기 등에서 확인이 가능하다. 이를 근거로 '시경' 상송의 "장발"을 상고시대의 '장이'와 '발족'으로 해석하는 것은 충분히 설득력이 있다.

상나라는 초기 수도의 명칭을 박亳으로 표기했는데 상나라의 '박'과 밝조선의 '밝發'은 한자 표기만 다를 뿐 동일한 상고시대 동북방 동이 밝달민족의 호칭이었다.

상나라는 동북방의 밝족이 중원으로 내려가서 설립한 동이족 국가이고 '장이'와 '밝족'은 상나라 이전 요순시대에 동북방에 거주했던 민족이기 때문에 상나라의 첫 출발과 상민족의 시조를 찬미한 상송 장발편에 나오는 "장발"을 이러한 '장이'와 '밝족'이라는 관점에서 접근을 시도하는 것은 논리적으로 합당하며 역사적 사실과도 부합된다.

'시경'의 "장발"을 상고시대 동북아에 실재했던 '장이' '밝족'의 동이 민족사에 근거하여 해석한 필자의 새로운 견해는 주희의 전통적 관점과 차원을 달리하는 새로운 학설이다.

앞으로 동이사적인 견지에서 새로운 해석을 시도한 필자의 관점과 기존의 화하족의 견해를 대표하는 주희의 전통적 관점을 함께 비교검토하여 보다 합리적인 판단과 해석을 도출하는 것은 후학들의 몫이다.

역사학박사·민족문화연구원장

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정