'부산촌놈'들이 시드니에 떴다? 흔한 여행 예능을 떠올리겠지만 tvN '부산촌놈 in 시드니'는 그런 여행의 로망을 산산조각내면서 시작한다. 그렇다면 이 본격 해외 노동 리얼리티는 앞으로 어떤 세계를 보여줄까.

◆유호진 PD의 해외 노동 리얼리티

연예인들이 해외로 간다면 이제 시청자들은 그 예능 프로그램이 뭘 보여줄 것인가를 대충 짐작한다. 여행지를 돌아다니며 그 곳의 풍광을 소개하고 함께 여행하는 이들과의 좌충우돌 케미가 펼쳐지거나, 혹은 특정 공간에서 한식을 만들어 팔면서 외국인들이 이를 접하고 보여주는 리액션들을 보여 주거나 하는 것이 그것이다. 그래서 tvN '부산촌놈 in 시드니(이하 부산촌놈)'도 부산 출신 연예인들의 시드니 여행 아닌가 여겨질 수 있을 게다.

물론 부산 출신 연예인들인 허성태, 이시언, 안보현, 곽튜브가 해외로 떠나기 전 서울의 어느 음식점에서 만나 시드니가 그들이 갈 곳이라는 걸 보여주는 영상은 여행의 설렘을 자극하기에 충분하다. 캥거루가 뛰고 오페라하우스에 하버 브리지를 품은 시드니의 아름다운 풍광을 제작진이 일부러 보여줬기 때문이다. 하지만 이건 실제 시드니에 도착했을 때 이들 앞에 펼쳐질 '반전'을 위한 사전 포석이다. 시드니까지 갔으니 여행을 하긴 하겠지만, 중요한 건 비용을 스스로 번 돈으로 감당해야 하는 사전 조건이 들어 있어서다. 일해서 번 돈으로 여행을 다니는 '워킹 홀리데이'가 이들에게 던져진 룰이다. 실제로 이들은 시드니에 도착하자마자 저마다 선택한 일터에서 이 여정이 '홀리데이'보다 어쩌면 '워킹'에 더 초점이 맞춰질 수 있다는 걸 절감한다.

이런 노동에 대한 정서는 여러모로 이 프로그램의 연출자인 유호진 PD의 전작인 '어쩌다 사장'을 떠오르게 하는 대목이다. 소멸 위기에까지 몰리고 있는 지역에 내려가 슈퍼마켓을 운영하면서 노동의 힘겨움과 보람을 전해줬던 예능 프로그램이 '어쩌다 사장'이었다. 코로나19 시국에 한적한 지역에 내려가 대면과 소통에 대한 욕망까지 대리해준 이 예능 프로그램을 성공시킨 유호진 PD는 이제 엔데믹을 맞아 해외를 선택했고 그 곳에서의 '노동'을 빼놓지 않았다.

물론 두 프로그램은 분명한 차별점이 있다. 국내와 해외라는 환경이 다르고, 무엇보다 노동을 대하는 위치가 다르다. '어쩌다 사장'이 슈퍼마켓의 사장이 되어 운영하는 것인 반면, '부산촌놈'은 저마다 부여된 일터에서 직원이 돼 일하는 것이기 때문이다.

실제로 시드니에 도착해 바로 다음 날 출연자들이 마주한 일터가 주는 실감은 한 마디로 '멘붕' 그 자체였다. 하루 평균 방문객이 700명인 도심의 카페에서 일하게 된 허성태는 호주 특유의 발음 때문에 언어의 장벽에 부딪친 데다, 일해 본 경험이 없어 뭘 해야 하는지조차 몰라서 땀을 뻘뻘 흘리는 상황을 맞이했고, 농장에서 일하게 된 안보현과 곽튜브는 근대와 청경채를 수확하고 세척하는 만만찮은 노동 속에서 깐깐한 사장님이 주는 압박감을 느꼈다. 또 청소업체에서 일하게 된 이시언은 사장님이 한국인이라 소통에는 한 시름 덜었지만, 곧바로 기름때를 지우고, 구석구석 청소를 해내야 하는 데다 일의 특성상 벌레들까지 처리해야 하는 난제를 맞이했다. 2회까지 시드니 오페라하우스 한 번 쳐다보지 못한 채, 힘겨운 여정과 노동으로 꽉 채운 내용들은 '부산촌놈'이 뻔하지 않은 스토리를 보여줄 거라는 기대감을 갖게 만들었다.

◆부산과 시드니 차이가 주는 묘미

'1박2일' 시절부터 '서울촌놈'을 거쳐 '어쩌다 사장'까지 유호진 PD가 그려온 세계는 일관된 하나의 정서가 읽히곤 했다. 그건 바로 지역 정서이고 어떤 면에서는 '촌스러움'이라고 말할 수 있는 것이다. 어딘가 어수룩해 보이지만 그만큼 따뜻하고 훈훈한 느낌이 그의 예능에서는 풍겨난다. '서울촌놈'이라는 프로그램에 대응하는 듯한 '부산촌놈'이 굳이 일관되게 '촌놈'을 전면에 내세운 건 이런 유호진 PD의 일관된 정서를 읽어낼 수 있는 대목이다.

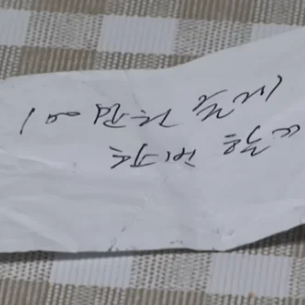

'부산촌놈'은 그래서 시작과 함께 안내사항이라며 '본 프로그램에서는 표준어가 거의 사용되지 않습니다. 타 지역 시청자 여러분의 너그러운 양해를 부탁드립니다'라는 자막을 보여준다. 출국 전에 만난 자리에서도 그 토크의 시작은 부산사투리에 대한 것이다. 곽튜브가 부산 사투리를 까먹었다고 하는 말에 이시언이 "진짜?"하고 되물으며 모두가 웃는 장면이 그것이다. 본인은 표준어를 쓴다고 하지만 그 억양에 남아있는 부산 사투리의 뉘앙스가 들어 있어서다.

이 부산의 색깔이 확실한 출연자들이 시드니 공항에서 시내로 들어가는 차를 타고 가며 나누는 대화에서도 이러한 촌스러움이 주는 유쾌한 웃음이 이어진다. 한국이 뭐든 빨리 빨리 한다며 오래도록 정차한 차에 "이거 좀 안가나?"라고 말하는 대목에서 부산 아재의 급한 성격을 슬쩍 드러내며 웃음을 주고, 거대한 나무에 놀라며 반색하는 출연자들에게서 '부산 촌놈'의 향기가 느껴진다. 시드니 타워 아이를 보고 놀라는 안보현에게 부산 용두산하고 비슷하게 생겼다고 이시언이 말하는 대목에서는 '만물 부산설'이라는 자막이 붙으며 웃음을 자아낸다. 시드니에 왔지만 여전히 부산에 와있는 듯한 리액션이 주는 묘한 부조화가 만들어내는 웃음을 유호진 PD는 콕콕 짚어낸다.

그런데 이러한 부조화는 아마도 일과 여가 사이의 간극이 주는 반전의 묘미로도 그려지지 않을까 싶다. 출연자들이 각자의 영역에서 치열하게 피땀 흘려 돈을 버는 그 노동의 힘겨움 만큼, 일이 끝나고 돌아오는 퇴근길이나 간간이 누리는 여가의 꿀맛은 더 큰 행복감으로 다가올 것이기 때문이다. 그래서 '부산촌놈'은 역설적으로 힘겨운 노동이 있어 시드니에서 굳이 오페라하우스를 가지 않더라도 소박한 현지에서의 일상이 주는 행복감이 커지는 그런 지점들을 찾아내지 않을까.

◆성장과 소통의 서사

허성태의 카페 일이나, 이시언의 청소 일 또 안보현과 곽튜브의 농장 일은 그 어느 것 하나 익숙한 게 없다. 게다가 이곳은 언어 소통도 쉽지 않은 외국이다. 특히 같은 영어권이라고 해도 호주 특유의 억양이 있어 적응하기가 쉽지 않다. 그나마 이시언은 한국인 젊은 사장이라 언어 소통은 원활하지만, 허성태는 한국인 선배가 있긴 해도 워낙 손님들과의 의사소통이 중요한 직종이라 난감한 일들이 벌어진다. 여행크리에이터인 곽튜브의 경우 영어 소통이 가능하지만 만난 선배가 영어를 전혀 하지 못하는 중국인이다. 그러니 일에 적응하는 건 더더욱 어렵게 되었다.

하지만 이처럼 시청자들이 보기에도 아슬아슬하게 보이는 이들의 상황들은 작은 일조차 해내는 모습에 남다른 서사를 부여하게 만든다. 처음으로 샷을 내려 보는 허성태나 의외로 청소에 재능을 보이는 이시언, 깐깐한 사장님의 지적에 긴장하지만 함께 일하는 동료들과 손발을 맞춰가면서 점점 끈끈해지는 유대관계를 보여주는 안보현과 곽튜브의 모습을 보며 시청자들은 불안했던 만큼 편안함을 느끼게 된다.

어찌 보면 일과 여가는 우리네 삶이 끝없이 반복하는 루틴이 아닐까. 그리고 그건 우리만이 아니라 전 세계 어디를 가도 똑같이 겪는 일일 게다. 이처럼 '부산촌놈'은 서로 지역과 언어는 달라도 그런 공통된 삶의 지점들이 주는 공감대의 훈훈함을 그려나간다. 남다른 인간적인 온기가 느껴지는 건 이러한 '촌놈'의 정서가 더해진 정감 덕분이다.

댓글 많은 뉴스

"쿠팡 멈추면 대구 물류도 선다"… 정치권 호통에 타들어 가는 '지역 민심'

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

취업 절벽에 갇힌 청년들 "일하고 싶은데 일자리가 없다"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄