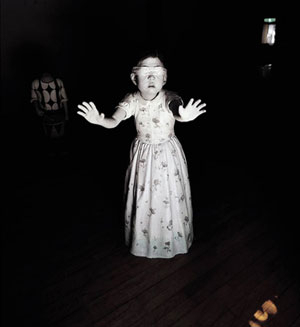

최근 대구의 한 초교에서 발생한 집단 성폭력 사건으로 온 나라가 성폭력 충격에 빠졌다. 직접 연루된 학생만 수십명. 이들은 성인 성폭력 피해자들도 감당하기 어려운 충격을 평생 짊어지고 가야 할지도 모른다. 게다가 이들과 같은 반이나 학교 친구, 또래 학생들도 충격, 불안 등 간접 피해를 입었다. 아이들의 상처를 치유하고 재발을 막기 위해선 부모와 어른, 사회의 보다 적극적인 관심과 보호가 절실하다.

◆성폭력, 전장의 충격과 공포

전쟁터에선 옆에 있던 전우의 죽음을 지켜봐야 하고 또 적군을 죽여야 한다. 그 충격과 공포는 말로 설명되지 않는다. 시간이 지나면서 다소 줄거나 사라지기도 하지만 상당수는 수십년이 지나도 매일 전장에 있는 듯한 느낌으로 살아간다고 한다. 아동들의 성폭력도 이와 비슷하다는 게 전문가들의 얘기다. 생명의 위협을 받을 정도의 충격과 공포를 느낀다는 것. 사건이 마무리되고 시간이 지나면 심리적 안정을 찾기도 하지만 그렇지 못한 경우가 많다. 위험 상황이 평생 머릿속에 저장된다. 영화에서 비슷한 장면만 나와도 당시 느꼈던 공포가 엄습한다. 심장 박동이 빨라지고 땀이 난다. 정성훈 경북대 정신과 교수는 "무언가에 한번 놀라면 비슷한 형태나 움직임, 색깔, 냄새 등만으로도 공포를 느낄 수 있는데 성폭력 경험도 마찬가지"라며 "성인이 되면 괜찮아지겠지 하지만 제대로 치료받지 못하면 정서 불안, 대인 기피에다 성에 대한 거부감까지 가질 수 있다"고 했다.

◆후유증, 심각하다

아동, 청소년 성폭력은 아이들의 인생까지 바꿀 수 있다. 불안, 강박증, 무기력, 우울, 공포, 분노, 적개심 등 정서적인 문제에다 신체, 대인관계 등에까지 부정적인 영향을 미친다. 폭행 사실을 인정하지 않거나 없던 것으로 여기는 등 고통스런 기억을 없애려는 증상을 보이기도 한다. 이는 폭력을 당하고도 아무 일 없었던 것처럼 놀거나 완전히 다른 사람처럼 행동하기도 하고, 기억 상실로 이어질 수도 있다. 심지어 판단력이 흐려져 '나도 공범이 아닐까' 하는 등의 왜곡된 사고를 하는 경우도 있다는 것. 특히 학교, 가족 등 주변 사람들로부터 강압적인 폭력을 당하면 신뢰가 무너져 대인관계에 심각한 문제가 생긴다. 한 사람에게 느낀 공포가 확대되면서 '사람' 자체가 공포의 원인이 되기 때문이다.

◆친구들은 괜찮을까

주변 학생들도 피해를 입기는 마찬가지다. 간접 경험 자체도 충격이기 때문이다. 이를 의학적으로 '대리충격'이라 한다. 사건 후 모든 환경이 절대적으로 안전하다고 느끼면 충격이 사라지지만 위험을 계속 걱정하게 되면 그 후유증에서 벗어나지 못한다는 것. 이 때문에 직접적인 관계가 없다고 방치하기보다 관련 기관 등을 통해 적극적으로 상담 치료를 받는 게 좋다. 또 전문가들은 성폭력 사건에 대한 적절한 처벌 및 위로·보호가 반드시 필요하다고 지적한다. 어릴 때일수록 잘못된 것에 대한 올바른 가치관을 심어줘야 재발 및 피해 의식을 줄일 수 있다는 것. 곽호순정신과의원 곽호순 원장은 "적절한 조치로 더이상 피해가 없을 것이라 믿게 하는 게 가장 효과적인 치료"라며 "성폭력이 잘못된 것이란 인식을 심어주지 않으면 '아 이렇게 해도 괜찮구나, 그냥 넘어가는구나'라는 생각을 갖게 해 제2의 가해자를 만들게 되고, 피해를 당해도 적극적으로 대처하지 않게 된다"고 지적했다.

◆부모가 최고의 치유자

성폭력에 직·간접적인 피해를 당할 경우 관련 전문기관이나 전문의에게 상담 등의 치료를 받아야 한다. 치료를 받는다고 사건 전과 같은 상태로 되돌릴 순 없지만 왜곡될 수 있는 생각을 교정하고, 2차 피해를 최소화할 수 있다. 이때 반드시 필요한 것이 부모의 관심과 애정이다. '시간이 지나면 괜찮아지겠지' 하며 방치해선 안 된다. '엄마가 나를 소중하게 여기는구나'라는 느낌을 줘야 한다는 것. 곽호순 원장은 "성폭력 피해를 당한 자녀가 왜곡된 인식이나 후유증을 갖지 않도록 '네가 잘못해서 그런 게 아니다'며 위로해야지 창피하다며 '다른 데 얘기해선 안 된다' '가슴에 묻자'고 해선 안 된다"고 충고했다. 정성훈 교수도 "부모가 관심이 없으면 아무리 치료해도 효과가 없다"며 "아이들이기 때문에 때로 잘못을 저지를 수 있는 만큼 부모가 아이들의 감정을 잘 조절하면서 치료를 받도록 해야 재발을 막고 후유증 등 피해도 줄일 수 있다"고 말했다.

이호준기자 hoper@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

우리 국민 노벨평화상 후보 추천…李대통령 "대한민국은 합니다"

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

내란 우두머리 혐의 尹, 1심 '무기징역' 선고…김용현 징역 30년 [판결요지]