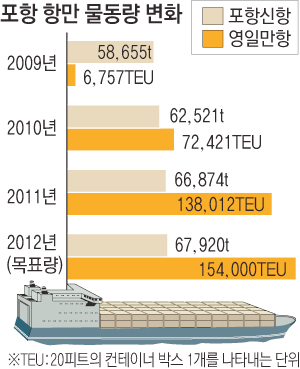

1962년 6월. 가난한 어촌마을에 불과했던 포항에 국제항인 포항신항(포항시 남구 청림동)이 들어섰다. 이후 6년 뒤 포스코가 설립되면서 포항신항은 철강물류 운송을 위한 부차적 지원 시설의 역할을 수행하기 시작했다. 개항초기 수십t에 불과했던 포항신항의 물동량은 이후 급속도로 늘어나 지난해 기준 6만6천874t를 기록할 정도로 눈부신 성장을 이뤘다. 바다에 둘러싸인 포항은 내륙으로의 출로가 극히 제한적일 수밖에 없었다. 급속한 글로벌화가 진행되면서 포항의 단점은 오히려 세계로 뻗어나갈 새로운 기회를 제공하게 된 것이다.

포항지역에서 항만의 가능성을 엿본 정부와 지자체는 1996년 12월 영일만항(포항시 북구 흥해읍) 개발계획을 발표했다. 기존 포항신항이 포스코 등 철강산업 관련 물류를 위한 공공재 성격이 강했다면 영일만항은 컨테이너 물류 중심의 상업부두이다. 영일만항은 전국 최초로 개장 3년 만에 50만TEU(20피트 컨테이너 박스 1개를 나타내는 단위)를 달성할 정도로 성공을 거뒀고 4년째인 내년이면 손익분기점인 연간 18만TEU를 초과할 것으로 전망된다.

그러나 풀어야 할 숙제는 여전히 남아 있다. 지역 업체의 외면과 부족한 인프라 등은 향후 항만도시 포항 발전에 최대 걸림돌로 지적된다. 항만산업의 성장 속에서도 포항과 가까운 대구'경북의 동반 성장은 아직까지 먼 미래의 일로 보여진다. 지역과 인접한 큰 상업항구임에도 불구하고 정작 지역업체들의 이용은 전무한 까닭이다.

최근 대구경북연구원 조사결과 영일만항 전체 물동량 중 포항을 제외한 대구'경북지역 물량은 겨우 1%를 차지한 것으로 집계됐다. 지난해 물동량을 기준으로 전체 13만812TEU 중 1천300TEU가 대구'경북지역 물량이었다. 나머지는 경기도 평택에서 운송돼 온 자동차와 포항 업체들의 물량이다. 대구'경북지역의 물량은 95.5%가 포항보다 거리가 먼 부산항으로 전부 이송된 것으로 조사됐다. 박승호 포항시장은 "경북은 물론이고, 특히 대구가 포항을 자신의 안마당처럼 활용해야 함께 살 수 있다"고 할 정도다.

구미에서 포항 영일만항을 이용할 경우 부산신항보다 1TEU당 10만원 이상의 비용절감을 볼 수 있다.(표 참조) 또 러시아의 경우 부산항을 이용하면 960㎞에서 990㎞의 항로 운항가격을 지불해야 하지만 포항은 160~190㎞ 더 가까워 그만큼 비용을 아낄 수 있다.

그러나 이미 기존 물류시스템이 부산항을 중심으로 구축돼 있고 영일만항은 아직 배후부지 조성이 끝나지 않아 업체들이 이용을 꺼리고 있는 것으로 분석된다. 실제 영일만항의 창고시설은 부두 내에 정식 창고 5천600여㎡가 전부며 부족한 시설을 보충하기 위해 1만2천여㎡의 가설 창고를 운영하고 있다. 또한 이는 모두 영일만항 이용객들을 위한 공공창고이며 개인사업자용 배후 부지는 아직 완공되지 못한 상태다. 게다가 임시 매립이 완료된 배후 부지 예정지마저 남방파제 공사가 지연됨에 따라 공사 자재를 쌓아두는 야적장으로 전락해 이용이 불가능하다.

대구경북연구원 정웅기 연구위원은 "항만물류 경제는 기업과 운송사, 선사 등 연계시스템이 복잡하다. 포항은 아직 발전 단계에 있어 기존 시스템을 바꾸기 위해 인프라 구축 등 많은 숙제가 남아 있다"며 "영일만항이 포항에 있다고 해서 포항만의 항만은 아니다. 지역 기업들 역시 단순히 안일함에서 벗어나 대구'경북 광역화 차원에서 항만을 가졌다는 인식의 전환을 갖고 러시아나 북한. 중국 동북아 3성을 공략해야 한다"고 말했다.

포항'신동우기자 sdw@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

[인터뷰] 추경호 "첫째도, 둘째도 경제…일 잘하는 '다시 위대한 대구' 만들 것"

급훈 '중화인민공화국'... 알고보니 "최상급 풍자"

"이혜훈 자녀들, 억대 상가 매매…할머니 찬스까지" 박수영 직격

北 "韓, 4일 인천 강화로 무인기 침투…대가 각오해야"

판사·경찰·CEO·행정가…이번 대구시장 地選 '커리어 대전'