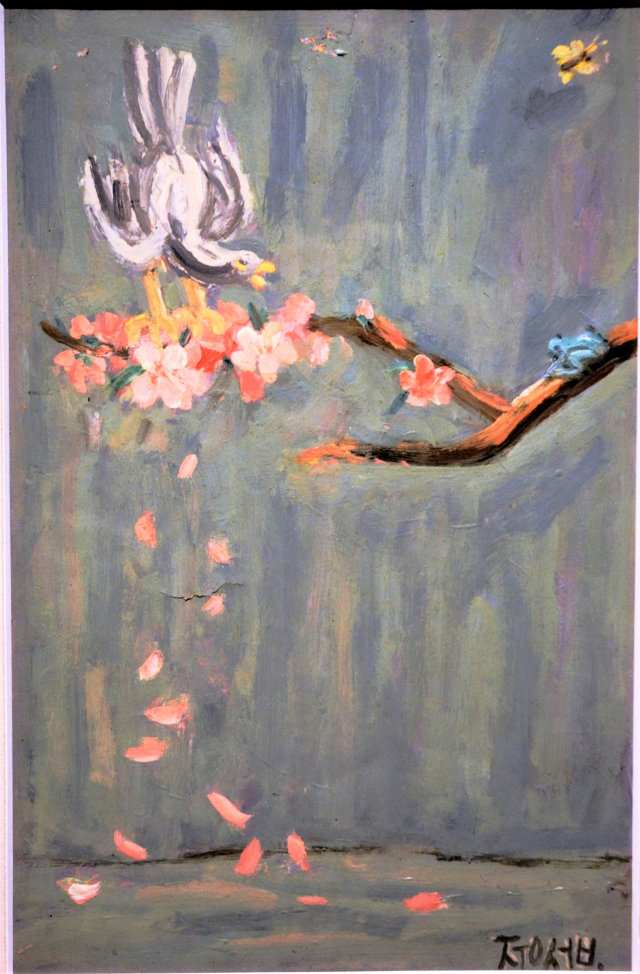

만개한 꽃가지에 새 한 마리가 내려앉자 우수수 꽃잎이 떨어진다. 그 앞에 잔뜩 겁먹은 듯 웅크린 개구리와 소동을 피해 날아가는 벌과 나비가 정적 속에 미동하는 세계의 역동성을 느끼게 한다. 고요와 평화 그리고 생기를 동시에 담아낸 이 그림은 이중섭 회화의 양식적 특징은 물론 화제의 정서적 의취를 너무도 멋지게 보여준다.

일제강점기에 수입된 양화를 비로소 민족적인 양식으로 구현해낸 인물로 흔히 이중섭을 꼽는데 그만큼 훌륭한 작품들 때문이다. 분명 유채화지만 그림의 내용도 형식도 작가의 독창적인 해석과 기법이 적용돼 전통의 한 폭 절지화를 방불케 한다.

미술평론가 김윤수 선생은 일찍이 이중섭을 모더니즘 예술관에 입각해서나마 그것을 이해하고 그 형식을 자기화한 최초의 작가로 꼽았다. 그가 체득한 표현방법은 서구의 표현주의에 비견되나 전적으로 그 자신의 것이었고 그중에서도 그의 선묘법은 수묵화나 서예에서 발전시킨 것으로서 작가의 인격이나 높은 정신을 담고 있는 서체를 연상시킨다고 평했다.

문인화 같은 그의 통영시절 풍경화들이나 '황소' 시리즈 등에 나타나는 선과 필법은 대상의 리얼리티를 포착하는 기능과 감정을 실은 정서적 기능이 한데 합치되어 더없이 절실한 표현력을 가진다. 게다가 수많은 은지화에 구사한 조형언어는 상감기법을 떠올리게 하지만 열악한 환경에서 출현한 그 재료를 충분히 장악할 수 있었던 능력의 결과라는 것이 김윤수선생의 견해였었다. 생전의 이중섭은 자신의 감정표현에 충실한 '정직한 화공'이 되려했고 한국의 전통미감이 발현된 '민족의 화가'가 되기를 소원했는데 과연 그대로 된 것이다.

간혹 이중섭에 관한 글들 중에는 극적인 일화들을 열거하는데 치우쳐 소설 같은 그의 편력에 집중하고 마는데, 흥미를 자극할지언정 그의 예술성을 이해하는 데는 그다지 도움이 못된다. 공밥을 먹을 면목이 없어했다든가 그림으로 사기를 쳤다는 식으로 스스로 자책에 빠졌던 일은 그의 예술가적 양심과 높은 도덕성을 반증해준다. 그렇다고 예술적 엄숙주의와는 거리가 멀었고 오히려 진정한 해학을 아는 작가였다.

그를 만났던 대구의 권기호 교수나 전선택 화백의 기억 속에 이중섭은 학생의 손에서 비를 뺏어 직접 전시장 바닥을 쓸고, 식사 한 끼 초대에 택시대절을 거듭 만류하고 칠성 굴다리 너머까지 한사코 걷기를 마다않았던 부지런하고 한없이 겸손했던 인간이었다. 그뿐이랴 예술에 대한 열정과 헌신은 반 고흐에 뒤질 바 없으리라. 앙토냉 아르토가 고흐의 죽음을 '사회에 의한 자살'이라 했다면 이중섭의 병사는 '인간적 순결성과 고고한 생활태도'가 너무 버거웠던 그 시대에 책임을 지워야 하겠다.

미술평론가

![[단독]휴학 중 또 입학?…포항 한 대학 '학과 충원율 높이기' 의혹](https://www.imaeil.com/photos/2025/12/17/2025121715021378358_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

이학재, 李 "댓글 보니 세관 아니라 인천공항공사 업무" 발언에 "위탁 받은 적 없다" 반박