늦가을 초가 사랑방이 시끌 하던 그날 밤

총,칼,죽창,몽둥이로 무장한 그들이 들이닥쳤습니다.

가마니를 짜다, 짚신을 삼다, 잔치를 준비하다

영문도 모른 채 새끼줄에 굴비처럼 끌려 나갔습니다.

어스름 달빛에 무자비한 인간사냥이 시작됐습니다.

뒤통수를 후려친 몽둥이에 맥없이 쓰러지자

서슬 퍼런 칼끝이 사정없이 무명옷을 갈랐습니다.

살고 싶어 막아선 칼날에 손목이 달아났습니다.

이를 물고 도망치다 총알에 내장이 쏟아졌습니다.

골목에, 논바닥에 하얀 시신이 붉게 스러졌습니다.

이윽고 탕! 탕! 탕! 세 발의 공포탄.

초가지붕 마다 불길이 들불처럼 타올랐습니다.

소가, 닭이, 개가 우는 소리. 장독 터지는 소리….

아버지는 끌려가고 어머니는 젖먹이를 둘러업고

불타는 나락두지에 미친듯이 물을 뿌렸습니다.

들이민 총부리에 옷이라도 입고 가겠다고서는

헛간 잿더미로, 짚동으로, 장독으로 몸을 던졌습니다.

청솔 나뭇단에 숨었다가 들킬까봐 얼마나 떨렸던지

무작정 내달려 언덕배기 소나무로 기어올랐습니다.

대낮 같은 화염…. 이 보다 더한 절망은 없었습니다.

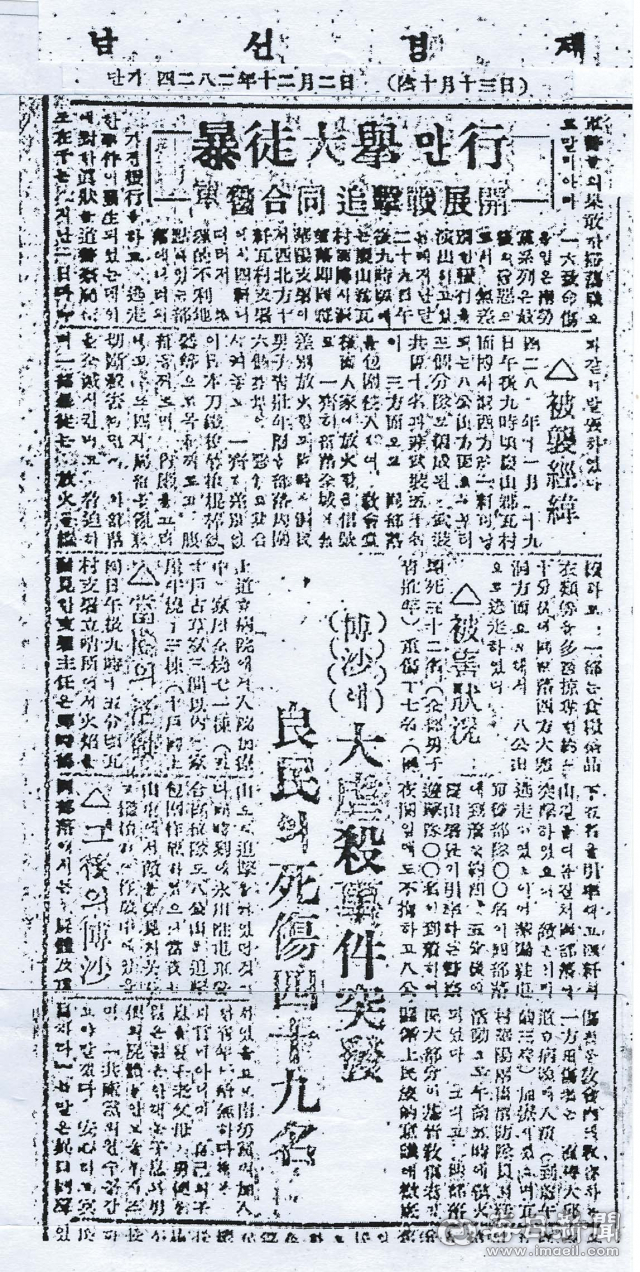

청장년 38명 사망,16명 부상. 가옥 108채 전소.

1949년 11월 29일 밤 팔공산 공비, 빨치산은

국군의 공비 소탕 작전에 이렇게 보복했습니다.

나무하다 이들과 마주친 이웃 마을 주민이 얼떨결에

"박사리에 산다"고 말한 뒤 신고한 게 전부였습니다.

산골 치안은 허술해 그들은 무시로 약탈했습니다.

식량이 없다 하면 다시 올 때까지 장만해 두라며

안방 시렁 위 신줏단지 쌀까지 탈탈 털어갔습니다.

외딴집은 밤에 표적이 된다고 일찍 불을 껐습니다.

마당에, 뒷밭에 방공호를 파 놓은 집도 많았습니다.

정부 공식 기록마저 찾기 힘든 박사리 사건.

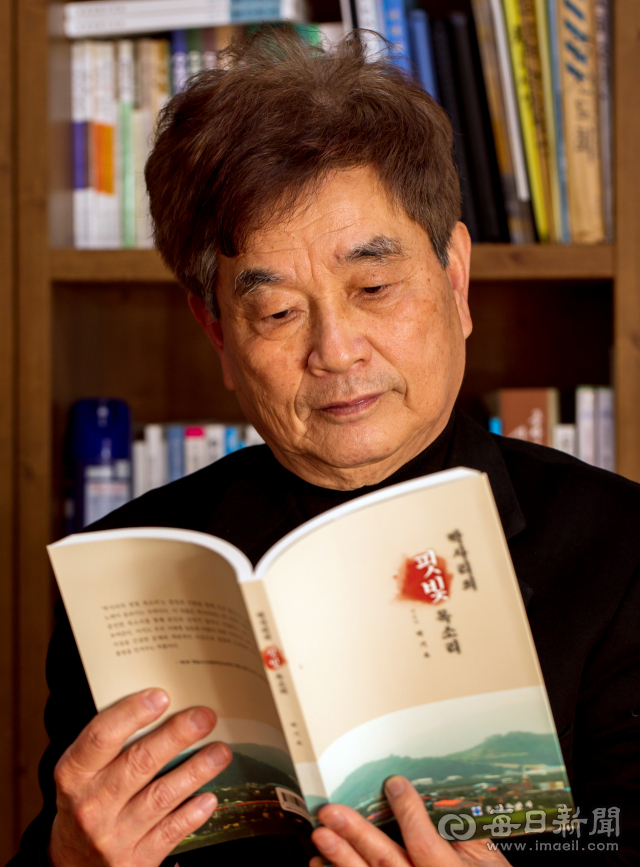

이 아픈 역사는 유족회 박기옥 간사가 전국에 흩어진

부상자· 유가족 80여 명의 증언을 발품으로, 눈물로 기록한

'박사리의 핏빛 목소리'로 세상에 드러났습니다.

사라지는 기억을 붙들어 영원한 역사가 됐습니다.

나라가 지켜주지 못해 희생된 국민이었습니다.

진실·화해를위한과거사정리위원회는 사건 73년만에

조사를 개시, 23일부터 유가족 면담을 갖습니다.

이제라도 국가가 진실을 밝히고 이들의 억울한 한 풀어

경산 박사리에 새 희망의 빛이 발하길 소망합니다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"