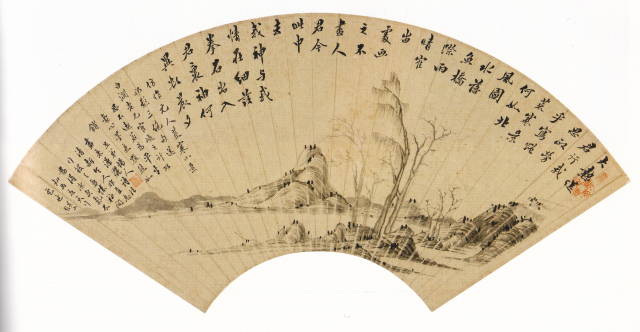

추사 김정희가 길 떠나는 벗 백간 이회연에게 준 송별 선물이다. 한여름 여행길에 요긴한 접부채 한 자루를 선물하며 그림을 그리고 자작시를 써넣었다. 시의 첫머리에 찍은 엽전 모양 인장은 '길이 서로 잊지 말자'는 '장무상망(長毋相忘)'이다. 3수의 시는 이렇다.

대열송군행(大熱送君行)/무더위에 그대 여행 송별하자니

아사정로호(我思政勞乎)/내 심사 정녕 애가 쓰이네

사증황한경(寫贈荒寒景)/차갑고 황량한 경치를 그려주니

하여북풍도(何如北風圖)/북풍도와 비교하면 어떠할지

수락어교제(水落魚橋際)/수락산과 어교 즈음인가

우청학수처(雨晴鶴峀處)/비 개인 학협인가

화지불화인(畵之不畵人)/가는 곳을 그리면서 가는 사람 그리지 않은 것은

군금차중거(君今此中去)/그대가 지금 이 그림 속을 가기 때문

아신여아정(我神與我情)/나의 마음과 나의 정은

재세자권석(在細玆拳石)/조약돌같이 작은 이 물건에 있다네

출입군회수(出入君懷袖)/이 부채가 그대 소매 속을 드나든다면

하이삭신석(何異數晨夕)/조석으로 자주 대하는 것과 무엇이 다르리

첫번째 시에서 차갑고 황량한 산수를 그린 것은 더위를 잊으라는 뜻이고, 두번째 시에서 사람을 안 그린 것은 자네가 이 그림 속을 가듯 시원하게 여행하기를 바라기 때문이고, 마지막으로 이 부채를 지니고 이 선면(扇面)을 펼치면 내 얼굴을 대하는 것과 마찬가지라고 했다. 나의 마음이 담긴 시와 글씨, 그림이 다 들어 있기 때문이다. 김정희의 시서화인(詩書畵印)과 휘황찬란한 현학을 한 눈에 볼 수 있는 김정희다운 작품이다. 김정희는 젊은 시절부터 상상력이 남달랐다.

이별할 때 시를 지어주는 것은 오랜 전통이었다. '사기·공자세가'에 '부귀자송인이재(富貴者送人以財) 인인자송인이언(仁人者送人以言)', 곧 '부귀한 자는 송별할 때 재물로써 하고, 어진 자는 송별할 때 말로써 한다'고 했기 때문이다. 헤어지기 아쉬운 정과 여정의 평안을 기원하는 작별의 문학을 임별증언(臨別贈言), 신장(贐章), 별장(別章) 등으로 불렀다.

왼쪽 끝의 잔글씨는 김정희와 석교(石交)의 우정을 자부한 절친 황산 김유근(1785-1840)의 글이다. 벗을 대하는 마음이 정성스러웠던 김정희는 친구 복이 많았다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"