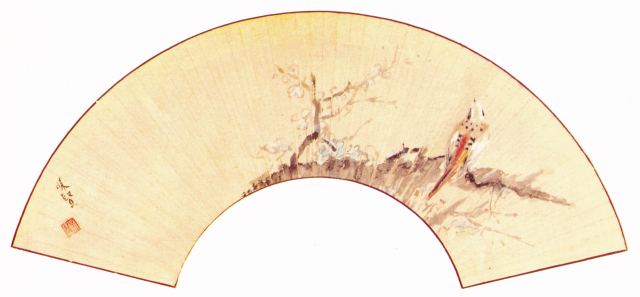

흰 매화가 핀 노매 가지에 앉은 한 마리 새를 뒤쪽에서 내려다본 색다른 구도로 그린 박래현의 '화조'다. 먼 하늘을 향하는 화려한 새는 좀 애잔해 보인다. 배와 머리가 희고 깃에 붉은색과 노란색이 섞였으며 등에 검은 반점이 있는 화사한 자태다. 고목 등걸을 부채꼴의 중심부에 배치하고 매화꽃을 살짝 곁들였을 뿐 여백이 가득하다.

'래현(崍賢)'으로 서명하고 인장 '래현(來賢)'을 찍었다. 날짜는 없지만 이름이 '산 이름 래(崍)'여서 결혼 후 작품이다. 인장은 예전 것을 그대로 사용했다. 박래현은 1947년 동양화단의 선배인 김기창과 결혼했다. 도쿄의 여자미술전문학교에서 일본화를 전공하던 미술학도일 때 처음 만나 청각장애인인 김기창과 수년간의 필담(筆談) 연애 끝에 부모의 반대를 무릅쓰고 결혼했다.

김기창은 결혼 후 자신의 성명 철학에 따라 박래현의 래(來)를 산(山)이 들어 있는 래(崍)로 고쳤고 우향(雨鄕)으로 호를 지어줬다. 자신의 호 운보(雲甫)와 운우지정의 운우(雲雨)로 부부의 호를 맞춘 것이다. 동양화가로는 우리나라 첫 부부 화가다. 박래현은 화가이자 화가의 아내이자 1남 3녀의 어머니 역할을 모두 수행했다. "같은 길을 가는 괴로움" 속에서 김기창이라는 거인에게 압도되지 않기 위해 "무서운 대결"을 하며 작품 활동을 쉬지 않았다. 남편 김기창과 10여 차례 부부전을 열었다.

소녀 시절부터 박래현의 꿈은 미국 유학이었다. 이 꿈은 큰딸의 유학과 함께 실현돼 그녀는 50세의 나이인 1969년 딸을 뒷바라지하며 뉴욕에서 판화와 태피스트리를 배우게 된다. 딸이 결혼하는 1973년까지 미국에 머물며 작업했다. 예술가이자 주부의 역할을 병행한 박래현의 뒤에는 그녀가 결혼하던 해 아버지와 사별한 어머니가 있어 자녀 양육과 가사를 도와줬다. 박래현과 쌍벽을 이룬 여성화가 천경자에게도 남편과 일찍 사별한 어머니라는 조력자가 있었다.

김기창은 아내를 적극 응원해줬다. 귀국 후 판화전을 열며 의욕적으로 작품 활동을 하던 박래현은 갑작스럽게 건강이 악화돼 57세로 작고했다. 박래현의 작품세계는 1950년대 입체파적인 풍속화, 1960년대 추상화, 1970년대 태피스트리와 판화 등으로 전개됐다. 그녀는 한국인으로서, 여성으로서의 작가성을 구상과 추상을 넘나들며 다양한 양식과 매체로 표현한 대가다. 2020년 국립현대미술관 덕수궁관에서 '탄생 100주년 기념: 박래현, 삼중통역자'전이 열려 회화, 태피스트리, 판화 등 세 겹의 작업을 한자리에서 볼 수 있었다.

광복 80주년인 올해 8월 케이옥션에 박래현이 결혼 1년 전 27세 때 첫 개인전에서 발표한 '여인들'이 출품됐다. 한복을 입은 여성들이 태극기를 들고 광복의 감격에 겨워 어깨춤을 추는 모습이다. 박래현은 강한 민족적 정서를 지닌 작가다.

대구의 미술사연구자

댓글 많은 뉴스

김용태 "장동혁 자해정치 경악…이대론 지방선거 100전 100패"

장동혁 "부결 시 대표직·의원직 사퇴"…정치생명 걸고 재신임 승부수

李대통령 "서울은 한평 3억, 경남은 한채 3억 말이 되나"

李 "부자 탈한국은 가짜뉴스, 이런짓 벌이다니"…대한상의 '후다닥' 사과

"당사에 전두환·尹사진걸자" 고성국 징계 착수…YS아들도 비판 가세