새로운 정책이 발표될 때마다 정부나 국회에서 빠지지 않는 문구가 있다. "국민의 편의를 위해", "국민의 안전을 위해"라는 말이다. 그러나 이 익숙한 표현 속에는 종종 정책의 허술함이나 특정 이해관계가 감춰져 있기도 하다. 최근 발의된 성분명 처방 의무화 법안이 바로 그런 사례다.

장종태 더불어민주당 의원이 대표 발의한 의료법·약사법 개정안의 취지는 의약품 수급 불안을 해소하고 국민의 건강권을 보호하겠다는 것이다. 내용은 의사가 '수급 불안정 의약품'을 처방할 때 상품명이 아닌 '성분명'을 기재하도록 하고, 이를 지키지 않으면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금형을 부과한다는 것이다.

겉으로 보면 국민을 위한 제도처럼 보이지만, 실제 의료현장의 시각은 다르다. 현재도 의사가 처방한 약이 약국에 없을 경우 약사는 동일 성분의 다른 약으로 바꿔 조제할 수 있는 '대체조제 제도'가 이미 존재한다. 약의 품절은 대체로 성분 자체의 수급 문제에서 비롯되므로, 성분명으로 처방해도 같은 성분의 약이 모두 품절된 경우 대안이 없다. 따라서 성분명 처방이 수급 불안을 해결할 수 있다는 주장은 현실과 맞지 않는다. 오히려 성분명 처방으로 가기 위한 '시험적 조치'로 해석될 여지가 크다.

성분명 처방이란 의사가 약을 처방할 때 제품명이 아닌 약의 주성분명만 기재하는 방식을 말한다. 예를 들어 'OO제약의 타이레놀' 대신 '아세트아미노펜'이라고 적는 것이다. 이렇게 되면 환자는 약국에서 어떤 제약사의 제품을 받을지 모른 채 조제받게 된다. 얼핏 보면 약 선택의 폭이 넓어지고 가격 경쟁을 통해 약값이 낮아질 것처럼 들리지만, 실제로는 부작용과 혼란이 더 클 수 있다.

성분명 처방이 시행되면 약국에서는 동일 성분의 다양한 제약사 제품 중 어떤 것을 사용할지 약사가 선택하게 된다. 이는 결국 약사가 환자에게 투여될 '치료제'를 선택하는 셈이다. 그러나 동일한 성분이라도 제형, 첨가물, 흡수율, 생체이용률 등에 따라 약물 효과가 달라질 수 있다. 의사는 환자의 나이, 체중, 질환의 중증도, 동반 질환, 복용 중인 다른 약물 등을 종합적으로 고려하여 약을 선택한다. 이런 전문적 판단을 무시한 채 약사가 임의로 제품을 선택하게 되면, 환자 안전이 위협받을 수 있다.

부작용이 발생할 경우 책임 소재도 모호해진다. "의사가 처방한 성분이 문제냐", "약사가 선택한 제품이 문제냐"는 공방이 불가피하다. 환자 입장에서도 누구에게 책임을 물어야 하는지 알 수 없게 된다.

의약분업의 근본 취지는 명확하다. 의사는 진단과 처방을, 약사는 조제와 복약지도를 담당하여 서로의 전문 영역을 존중하는 것이다. 성분명 처방은 이러한 분업 체계를 흔들고, 의료행위의 결정권 일부를 약사에게 넘겨주는 결과를 초래한다. 이는 협업이 아니라 역할의 혼선이다.

의약품 수급 불안은 행정적·산업적 문제로 접근해야 한다. 정부는 생산량 조정, 재고 관리, 수입 절차 간소화, 적절한 약값 책정 등으로 공급망을 강화해야 한다. 그러나 성분명 처방 의무화는 그 어떤 수급 안정에도 기여하지 않는다. 오히려 현장의 혼란을 키우고, 환자 치료의 일관성을 해칠 위험이 크다.

진정으로 국민을 위한다면, 의료의 본질을 존중해야 한다. 의료정책은 현장을 가장 잘 아는 전문가들과 충분한 논의 속에서 만들어져야 하며, 직역 간의 균형과 환자 안전이라는 대원칙 위에 서야 한다. "국민을 위한다"는 말은 언제나 듣기 좋지만, 그 안에 담긴 실질적 내용이 국민의 건강을 해치지 않는지 먼저 살펴보는 것이 더 중요하다.

곽재혁 대구시의사회 홍보이사(곽재혁신경과의원 원장)

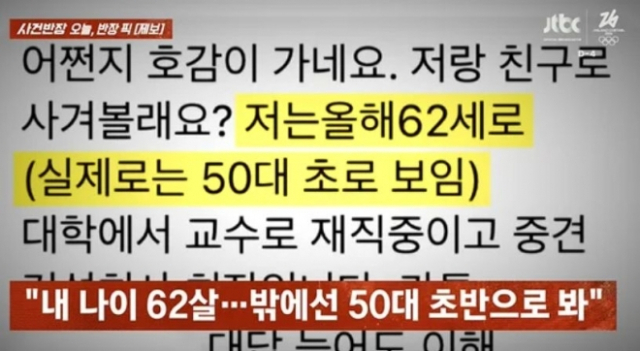

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

10만명 모였다고?…한동훈 지지자 집회 "국힘 개판 됐다"

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

'코스피 연일 경신' 李대통령 지지율 54.5%