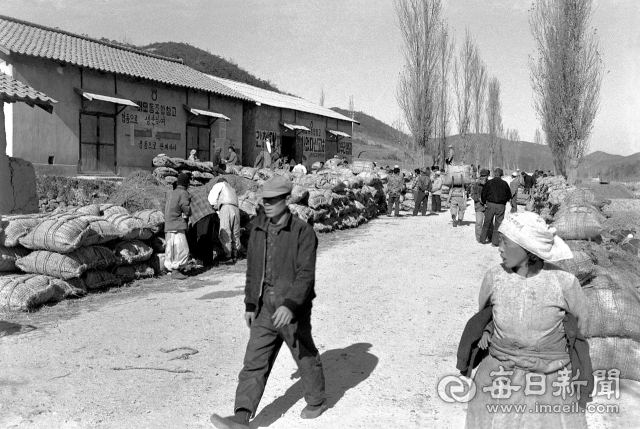

1974년 11월 15일 경북 금릉군(현 김천시) 어모면 추곡 수매장. 가로수도 잎을 떨군 늦가을, 농민들은 농협창고(현 어모로 799) 앞 길가에 아침부터 수북이 벼 가마니를 쌓았습니다. 태풍을 용케도 견뎌 여문 벼를 낫으로 거둬 탈곡하고, 가을 햇살에 바짝 말려 이제야 한몫 보는 추곡 수매. 가마니 저울질은 문제 없을까? 등급은 잘 나올까? 농민들은 기대 반 걱정 반 속이 탑니다.

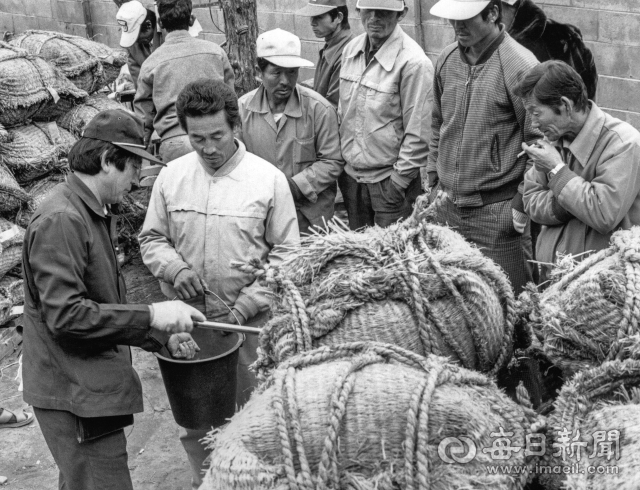

올해도 수매량의 90% 이상은 통일벼. 월 초부터 시작된 김천시와 금릉군(현 김천시 통합) 벼 수매에서 1등품은 고작 0.6%. 그나마 괜찮다는 2등품은 겨우 32.1%, 헛농사라는 3등품은 무려 64.2%. "통일벼는 적어도 2등품은 받아야 남는데…." 등급을 후하게 쳐 주라는 정부 방침에도 검사원의 방망이는 짜기만 해 수매장마다 입씨름이 잦았습니다. 그럴만 했습니다.

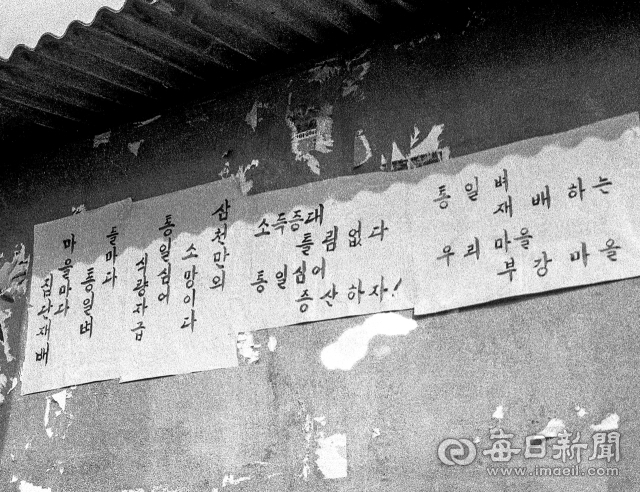

1972년부터 정부는 통일벼를 적극 장려했습니다. 통일벼는 식량증산의 역사적 사명으로 태어난 다수확 품종. 일반벼 보다 소출이 30%는 더 나온다고 농민들은 너도나도 통일벼를 심었습니다. 하지만 보급 첫해는 헛농사. 저온 피해로 쭉정이가 수두룩했습니다. 수확이 거의 없거나 80% 이상 감수된 농가도 많았습니다. 연구 끝에 정부는 농민들을 안심 시킬 대책을 내놨습니다.

이른바 시한영농. 모내기를 2주 앞당기면 저온 피해를 막을 수 있다는 것. 이에 따라 비닐로 모판을 덮는 보온 못자리가 등장하고, 5월 하순까지는 통일벼 모내기를 끝내자는 시한작전이 도입됐습니다. 작전은 성공적이었습니다. 김천 삼락동 청년들은 4월 20일 보온 못자리, 5월 30일 모내기, 10월 10일 수확으로 경북 새마을경진대회 통일벼 다수확 부문에서 1등을 먹었습니다. (매일신문 1972년 11월 21일~1974년 11월 19일 자)

1976년 들어서는 통일벼 단점을 개량한 '유신','밀양21호·23호' 등 신품종이 잇따라 보급됐습니다. 그 결과 1977년 벼 농사는 그야말로 대 풍년. 쌀 생산량 3천만석을 돌파(1974년)한지 3년만에 4천만석을 찍었습니다. 통일계 벼 보급 전 10a(1000㎡·300평)당 340㎏이던 쌀 생산량이 494㎏으로, 1975년 일본이 세운 세계 기록 447㎏도 갈아 치웠습니다.

쌀 4천만석 이면 주곡 자급율 100%. 해방 후 줄곧 쌀이 모자라 이웃나라에서 사다 먹었는데 1977년 11월엔 사상 처음으로 인도네시아에 10만톤을 수출까지 했습니다. '녹색혁명'의 일등공신은 단연 '통일벼'. 그러나 숨은 주인공은 따로 있었습니다.

사실 통일벼는 '다수확' 빼고는 문제가 더 많았습니다. 맛은 말 그대로 '밥맛'. 일반미(아키바레)에 비할 바 못돼 '보리밥 맛이 통일쌀 보다 낫다'고 할 정도였습니다. 또 볏짚은 너무 짧아 농한기 가마니짜기 부업도 못하게 됐습니다.

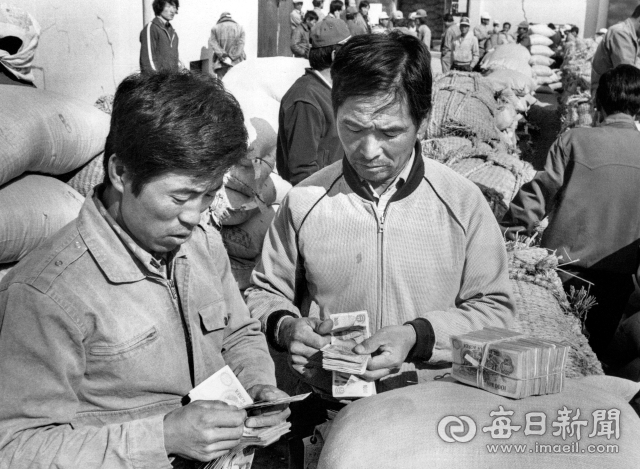

무엇보다 병해충에 취약해 1978년부터는 벼 도열병으로 3년 내리 흉년. 특히 1980년엔 역대급 냉해까지 겹쳐 전국 쌀 수확량이 32%나 급감해 농민들을 빚더미로 내몰았습니다. 그럼에도 농민들은 통일벼를 지켰습니다. 정부 시책 때문이었습니다.

그때 식량증산은 곧 전쟁. 들판은 총성 없는 전쟁터. 농민들은 통일계 볍씨로 전장을 누볐습니다. 잊을만하면 찾아드는 풍수해, 뛰는 인건비, 하루가 다른 농자재 값…. 정부는 이중곡가제로 농민들을 달랬습니다. '녹색혁명'의 진짜 주역은 군말 없이 들판을 지킨 농민들이었습니다.

2024년 10a(300평)당 벼농사 총수입은 115만3000원. 이것저것 빼고나면 순수익은 겨우 27만1000원(통계청 자료). 돈만 좇자면 이제 벼농사는 해서는 안될 일. 그렇다고 벼논을 놀릴 수는 더더욱 없는 일. 예나 지금이나 농민들의 이런 속내를 누가 알아줄까요?

댓글 많은 뉴스

국힘, 한동훈 이어 '친한계' 김종혁 제명…배현진은 징계 절차 착수

"얻다 대고 감히" 점잖던 김민석 총리 역대급 분노, 왜?

이진숙 "대구는 제 DNA 만들어준 곳"…대구시장 출마 예고

李대통령, 소머리국밥에 소주 한 잔…"국민 힘든 것 느껴져"

광주 찾은 이진숙에…시민단체 "내란세력 광주 떠나라"