얼마 전 한 오케스트라 단체에서 연락이 왔다. 단원이 모자라 함께할 연주자를 구해야 한다며, 내가 아는 사람이 많을 것 같다고 했다.

"연주 보수는 얼마입니까?" 묻자 답은 짧았다. "15만 원이요."

잠시 말을 잃었다. 15년 전, 내가 처음 일할 때와 같은 금액이었다.

그때부터 궁금해졌다. 지금도 그 수준일까? 현직 단원에게 물었다.

"대구는 세 번 연습하고 공연까지 해서 15~18만 원 주는 곳이 많아요, 4번 연습 후 잘 주는 곳이 보통 20만~25만원 주는 경우도 있는데 신설 단체 아니면 조금 드물구요, 그곳도 나중에 유지를 위해서 보수가 대구 평균으로 줄어드는 경우도 많아요"

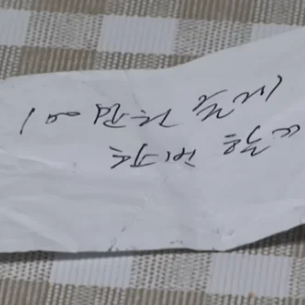

"안동은 예전에 25만~30만 원까지 줬는데, 요즘은 낮아졌어요. 보수 금액을 올리면 다른 단체에서 '시세를 올리지 말라'고 항의한대요."

이 한마디에 지역 예술 생태계의 구조가 드러난다. 단가를 올리지 못하는 견제, 그리고 값싸게 소비되는 노동.

합주 연습 세 번이면 아홉 시간, 여기에 개인 연습과 리허설, 공연까지 합치면 스무 시간이 훌쩍 넘는다. 모두 전문직의 사람들이지만, 공연료는 여전히 15만 원이다. 불합리함은 설명이 필요 없다.

부산은 현실화 요구로 평균 단가가 30만 원 수준으로 향상됐지만, 지역 간 격차는 여전하다. "대구는 아직 열악해요. 페이를 작게 잡는 단체들이 많아서, 연주 의뢰 시 그 기준으로 더 깎아요." 단원의 말이다.

연주자들도 안다. 이 일로 생계를 유지하기 어렵다는 걸. 그럼에도 음악은 삶의 일부이기에 멈출 수 없다.

대부분은 돈이 아니라 열정으로 무대에 선다. 그러나 그 순수함이 제도의 틈을 메우는 면죄부가 되어선 안 된다. 예술가의 헌신은 존중 받아야지, 이용돼서는 안 된다.

이 문제를 단체 책임으로만 돌릴 수는 없다. 민간 오케스트라는 빠듯한 예산 속에서 대관료, 인건비, 악보비, 홍보비를 감당한다. 누가 일부러 적게 주고 싶겠는가. 결국 예산이 모자라 단원들의 몫이 줄어드는 것이다.

따라서 이는 비난이 아니라 지원 구조의 문제다. 민간 단체가 제 역할을 하도록 행정·재정적 기반이 마련돼야 한다. 그래야 정당한 보상이 돌아가고, 지역 음악 생태계가 지속될 수 있다.

예술은 봉사가 아니다. 예술도 노동이다. 문화재단과 지자체는 공연 지원금 산정 시 '연주자 1인당 최소 지급 단가'를 명문화해야 한다. 공연 시간과 연습 횟수를 반영한 가이드라인을 세우고, 이를 지키지 않으면 지원 심사에서 감점하도록 해야 한다.

지원금의 규모보다 예술인이 얼마나 공정하게 대우 받았는 지가 더 중요한 기준이 되어야 한다. 예술의 지속 가능성은 화려한 장치가 아니라, 그 무대에 서는 사람의 삶에서 시작된다.

혼신을 다한 공연에 15만 원이라면, 그것은 예술의 대가가 아니라 헌신의 기록이다. 이제는 묻지 않을 수 없다. 이렇게 연주하는 이들에게, 다음 무대를 어떻게 꿈꾸라고 할 수 있을까.

댓글 많은 뉴스

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄

오세훈 "국힘 지도부, 尹계엄 사과해야…상식과 합리에 귀 기울여야"

[야고부-조두진] 이혜훈이라는 암수(暗數)