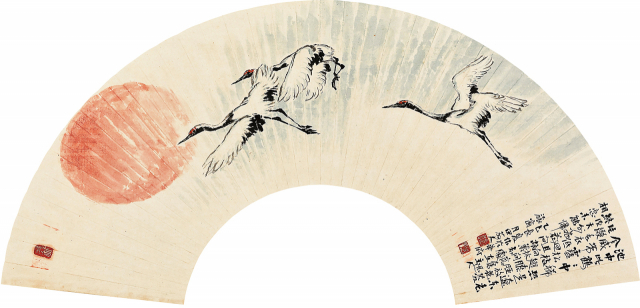

학은 '두루두루' 소리를 내며 운다고 해서 우리말로 두루미다. 신선이 타고 다닌다고 믿어 선학(仙鶴), 선금(仙禽)이라고 했다. 장우성은 학의 잘생긴 모습이 우선 마음에 들고 주변에서 학을 닮았다고 해 더욱 좋아졌다고 했다.

몸이 희고 다리가 훤칠하며 정수리에 붉은 털이 있는 단정학이 우아하게 날고 있다. 단정학은 고인아사(高人雅士)의 반려동물이어서 옛 그림에 많이 나온다. 화면 왼쪽에 정갈하게 쓴 시는 당나라 시인 백거이의 '지학(池鶴)' 중 두 번째 시다.

지중차학학중희(池中此鶴鶴中稀)/ 못 위의 이 학은 학 중에도 드물어

공시요동노령위(恐是遼東老令威)/ 아마 요동의 정령위(丁令威)가 아닐까

대설송지시슬경(帶雪松枝翅膝脛)/ 눈 쌓인 소나무 가지 같은 다리에

방화능편철모의(放花菱片綴毛衣)/ 활짝 핀 마름꽃 조각 같은 깃털을 덮었다

저회차향림간숙(低回且向林間宿)/ 낮게 날며 잠시 숲 속에 머물다

분신종수천외비(奮迅終須天外飛)/ 재빨리 날개 펴 하늘로 날아간다

약문고소지처재(若問故巢知處在)/ 만약 옛 집을 물어 알게 된다면

주인상련미능귀(主人相戀未能歸)/ 주인은 미련 때문에 돌아가지 못하리

을사(乙巳) 장하(長夏) 작어(作於) 화부려창(華府旅窗) 월전산인(月田散人)/ 을사년(1965년) 유월 워싱턴 객사에서 그리다. 월전산인(장우성)

장우성이 화부(華府), 즉 미국 워싱턴에서 그린 그림이다. 미국 수도라는 뜻으로 미경(美京), 발음에 따라 화성돈(華盛頓)으로 표기하던 때가 있었다. 이 시를 쓴 것은 인간세상의 변천을 탄식하는 화표학귀(華表鶴歸)의 정령위 고사가 미국의 미술을 목도하는 자신의 심경과 같다고 여겼기 때문일 것이다.

장우성은 어려서 한학을 배워 한시와 서예에 익숙했다. 1930년 19세 때 여주에서 서울로 올라와 김은호의 낙청헌에서 그림을 배웠으나 광복 후 한학과 서예 실력에 바탕해 문인화풍으로 바꿨다. 식민지시대가 끝나자 인기있던 공필채색화가 왜색으로 평가절하 되며 전통화단의 분위기가 일변했다.

장우성은 1946년 서울대학교에 우리나라 최초의 예술대학이 생겼을 때 35세의 나이로 미술학부 제1회화과(동양화과) 교수가 됐다. 50세 때 학교에 정이 떨어지는 일들이 생겨 그만뒀고, 52세 때인 1963년 7월 홀로 미국으로 떠나 워싱턴에 3년간 머물며 '동양예술학교'를 열어 수묵화를 알리고 전시회도 열었다. 이 그림이 보여주듯 미국생활은 그를 바꾸지 못했다. 붉은 태양을 향해 비상하는 학은 자신의 문인화풍을 더욱 굳게 하려는 뜻으로 읽힌다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"