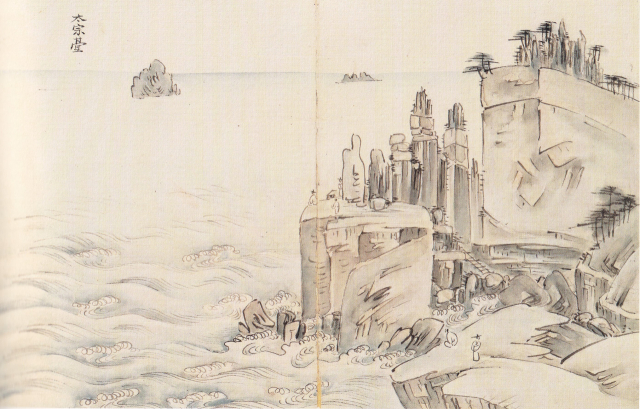

진재 김윤겸의 진경산수화인 부산 영도구에 있는 '태종대'다. 태종무열왕이 다녀갔다고 해서 이런 이름이 붙여졌다. 실제 그런 일이 있어서 당대의 강렬한 기억이 지금까지 지명으로 남았을 수도, 신라의 삼국통일이 시작된 아득한 태종무열왕 시절부터 유명했다는 뜻 일수도 있을 듯하다. 태종대는 영남 내륙 사람들에게 바다 구경의 으뜸 명소다. 높은 바위 절벽의 기암괴석에 둘러싸여 망망한 수평선에서 끊임없이 밀려오는 푸른 파도를 마음껏 바라보면 가슴이 웅장해진다.

'태종대(太宗臺)'로 이곳이 어디인가를 써넣은 옆쪽으로 생도(生島)가 보이고 그 옆으로 나무섬도 보인다. 생도는 태종대에서 남쪽으로 1.4㎞ 떨어진 무인도다. 바위섬인데 파도에 따라 살아 움직이는 듯하다고 해서 생도라고 하고 모양이 주전자와 닮아 주전자섬으로 불린다. 낚시터로 유명하다. 태종대와 태종대에서 보이는 전망을 함께 그렸다. 진경산수는 그 장소에 대해 알고 있는 것, 그곳에 가면 볼 수 있는 경치들의 회화적 총합이다.

태종대의 널찍한 신선바위 아래로 파도의 물보라가 마치 스프링처럼 꼬불꼬불하고, 바위 위에는 탐승객도 다섯 보인다. 섬, 파도, 바위, 인물, 나무 등이 모두 최소의 붓질이다. 사생에 매몰되지 않은 구도로 실경을 정돈했고, 경물을 부드러운 필선으로 요약했으며, 슴슴한 수묵담채로 공간감을 줬다. 자신의 진경산수 화풍을 뚜렷하게 완성한 김윤겸은 회화가 어떤 예술인지 잘 알았다. 간결미, 단순미는 김윤겸의 필묵적 개성이다.

진재(眞宰)로 호를 썼던 김윤겸은 18세기 영조 때 문인화가다. 서울에 자리 잡은 안동 김씨 명문가에서 서자로 태어났다. 병자호란 때 청나라에 끝까지 굴복하지 않은 척화파로 효종이 좌의정을 내린 김상헌의 후손이다. 할아버지는 영의정을 지낸 김수항이다. 김수항의 아들 창집, 창협, 창흡, 창업, 창즙, 창립 등은 정치가로, 학자로, 문장으로, 도학(道學)으로 이름이 높아 당시 육창(六昌)으로 불렸다.

김윤겸의 아버지는 넷째인 노가재 김창업으로 벼슬길에 나가지 않았다. 중국 사신으로 임명된 형 김창집을 수행해 연경(북경)을 다녀온 견문기인 '노가재연행록(老稼齋燕行錄)'(1713년)이 유명하고 그림도 잘 그렸다. 겸재 정선은 이 안동 김씨 집안의 후원을 받았으므로 김윤겸은 정선의 그림을 익숙히 봤을 것이다.

정선 이후 많은 화가들이 정선이 그린 곳을 따라 그렸고 정선의 필치를 배웠다. 김윤겸은 정선의 빽빽함, 드라마틱함(박진감)과 달리 산들바람 같은 경쾌한 붓질로 부산, 합천, 거창, 산청, 함양 등 영남의 명승지를 '영남기행화첩' 14점으로 남겼다. '태종대'는 여기에 들어있다. 김윤겸이 경남 진주 근처인 소촌역의 찰방으로 발령받지 않았다면 화가의 발길이 닿아 그림으로 남지 못했을 소중한 작품이다. 2017년 보물로 지정됐다.

대구의 미술사연구자

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력