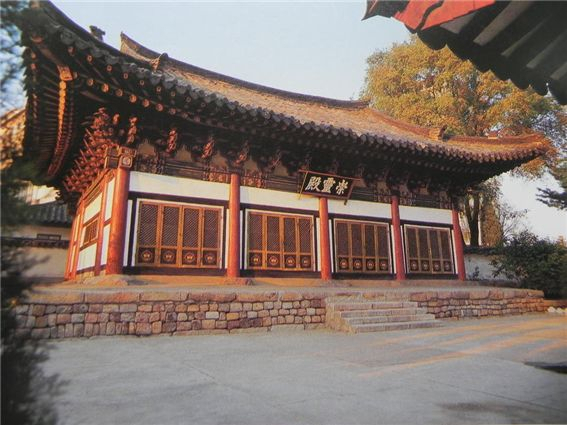

◆일본의 시조 천조대신을 모신 사당 이세신궁(伊勢神宮)

이세신궁은 일본의 시조 천조대신을 모신 신궁이다. 일본의 삼중현(三重縣) 이세시에 위치해 있는데 일본학계에서는 이를 천무천황(天武天皇) 시기에 창건한 것으로 인정하고 있다.

목조 건축물은 대체로 20년쯤 되면 퇴락한다. 그래서 일본인들은 매 20년마다 이세신궁의 신전건물을 동일한 설계로 다시 짓고 시조신을 새 신전에 옮겨 모신다. 이런 의식을 690년부터 지금까지 62회에 걸쳐 시행해 왔다고 하니 일본인들의 자기 시조신을 모시는 정성이 얼마나 지극한 것인지 단적으로 말해준다.

이세신궁은 정궁 2개소, 별궁 14개소 등 일련의 신궁과 관련된 건축물이 무려 125개에 달한다. 그 규모의 장엄함을 짐작할 수 있다.

한국은 한양조선 시기까지도 국가에서 정식으로 국조 단군을 모시는 사당인 단군전, 숭령전(崇靈殿) 등이 있었다. 그러나 지금 대한민국에는 국가 주관으로 시조신을 모시는 사당이 없다.

일본이 침략하기 전 서울 남산 정상부근 현 서울타워 남측에 단군 사당이 있었다. 1925년 일제는 조선의 민족정신을 말살하기 위해 한민족의 상징인 단군 사당을 헐고 그 일대에 경성식물원을 설치했다.

그 후 일본은 단군 사당을 철거한 자리에 일본의 시조 천조대신과 일본 천황들을 모신 국가신사 조선 신궁을 건립했다. 이와 관련된 기록은 '조선총독부 관보' 및 '경성부사' 등에 상세히 기록되어 있다.

광복 후에 조선 신궁은 철거되었다. 그러나 광복 80주년이 된 지금까지 성춘향, 홍길동 유적은 성역화되어도 단군유적은 복원이 안 됐다. 현재 단군전이 있던 자리에는 서울타워, 안중근기념관등이 위치하고 있다.

서울시 종로구 사직공원 뒷 편에 사회단체가 주관하여 단군을 모시는 단군성전이 있는데 그 규모가 너무나 초라하다. 우리 민족의 상징인 고조선의 국조 단군을 모시는 사당이 일본 이세신궁의 화장실만도 못한 형편이니 세계 10위 경제 대국의 체면을 구기는 부끄러운 일이 아닐 수 없다.

일본의 이세신궁은 일본인의 정신적 지주라 말할 수 있다. 외국인에게 개방을 안 하다가 1957년부터 대외 개방을 하고 있는데 일본의 다른 신사와 달리 이세신궁의 보안은 일본의 자위대 경찰이 직접 관장한다.

일본 내각의 총리대신은 새해 1월 4일 국정 업무를 시작할 때는 먼저 이세신궁을 찾아 참배하는 것이 하나의 관례로 되어 있다.

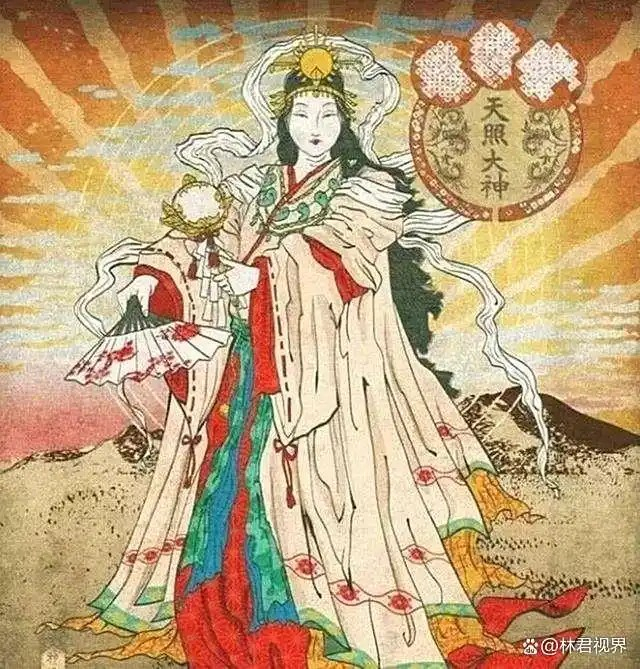

◆일본인의 시조 천조대신은 남신 아닌 여신

한국인의 시조 환인, 환웅과 중국인의 시조 황제 헌원이 모두 남성인 것과 달리 일본인의 시조 천조대신은 여신이다. '일본서기'에 천조대신의 출생과정이 나오는데 그 여신이 태어날 때 밝은 빛이 천지를 비추었기 때문에 그래서 그 아버지가 천조대신이라 명명했다고 기록되어 있다.

천조대신은 일본 황실의 조상으로 받들어지고 있는데 '고사기'(古事記)에도 대일여존(大日女尊), 대일녀(大日女) 등으로 기록되어 있어 천조대신이 여신임을 분명히 밝히고 있다.

일본은 기독교 인구가 전체인구의 1%에 불과하다. 과학 문명이 첨단을 달리는 21세기에 특이하게 신사(神社)가 각 지방에 건재하고 있고 신도(神道)가 신앙 되고 있다. 이 신도교의 최고신이 바로 태양 여신 즉 천조대신이다.

그러니까 일본인은 외래 종교를 받아들이지 않고 자기 조상신을 종교로 신앙하는 셈이다. 한국은 어느 궁벽한 시골 마을에 가도 교회가 없는 곳은 거의 없다. 그러나 일본에는 동네마다 신가가 있어 한국과 좋은 대조를 이룬다.

◆고구려 시조 고주몽 어머니 유화

광개토태왕비는 광개토왕(374~412)의 생전 업적을 찬양하여 그의 아들인 장수왕이 414년에 건립한 것이다. 이 비석의 높이는 6.34미터, 넓이는 1.90미터에 달하여 동아시아에서 그 규모가 가장 거대하다. 고구려의 건국 전설은 바로 이 고구려의 기상이 물씬 느껴지는 광개토왕 비문에 최초로 등장한다.

광개토왕 비문에는 "옛적에 추모왕(주모왕)이 나라의 터전을 닦을 때 북부여에서 나왔다. 그는 천제(천자)의 아들이고 어머니는 하백의 따님이다"라고 말하였다.

광개토왕 비문은 간결함을 표방하는 비문의 특성상 고주몽의 어머니가 하백의 따님이라고 간단히 말했을 뿐 유화라는 이름은 언급하지 않았다.

'삼국사기' 고구려본기 시조 동명성왕 조에는 고구려 주몽의 건국 전설을 구체적으로 다루고 있는데 거기에 고주몽의 어머니가 하백의 딸 유화라고 이름을 밝히고 있다.

이규보(1168~1241)의 '동명왕편'(1193), 이승휴(1224~1300)의 '제왕운기'(1287), '세종실록' 지리지에서는 '구삼국사'에 실린 고구려의 건국 전설을 인용하여 소개했다.

중국의 '위서'(534), '북사'(650~683), '주서'(7세기 중엽), '양서'(630) 등에도 고구려의 건국 전설이 실려 있는데 그 내용은 '삼국사기' 고구려본기의 줄거리와 대체로 비슷하다. 이를 통해서 우리는 고구려 주몽의 건국 전설은 당시 동북아시아 전체가 공유한 역사적 전설임을 알 수 있다.

여러 문헌에 등장하는 고주몽의 건국설화는 대동소이한데 이해를 돕기 위해 '삼국유사'의 주몽 설화를 요약하여 소개하면 다음과 같다.

"동부여 왕 금와가 태백산 남쪽 우발수에서 유화라는 여인을 만났는데 유화는 천제의 아들 해모수와 사사로이 정을 통하여 부모로부터 쫓겨난 여인이었다.

금와가 이 여인을 방안에 가두자 햇빛을 받아 큰 알을 낳았다. 금와가 그 알을 개와 돼지에게 주니 먹지 않았고 길에 버려도 소와 말이 피해가고 들에 버리자 새와 짐승들이 덮어주었다. 금와가 알을 물건으로 싸서 따뜻한 곳에 두었더니 골격과 생김새가 특이한 아이가 태어났다. 이 아이는 활을 잘 만들고 잘 쏘아서 이름을 주몽이라고 하였다.

주몽은 금와의 일곱 아들과 함께 놀았는데 큰아들 대소(帶素)가 주몽을 처치하지 않으면 후환이 있을 것이라고 말했다. 신변의 위협을 느낀 주몽은 어머니의 충고에 따라 세 사람을 데리고 동부여를 떠나 엄수(淹水)에 이르렀는데 물고기와 자라가 다리를 놓아주어 건넜다. 주몽은 졸본(卒本)에 이르러 비류수(沸流水) 위에 집을 짓고 나라를 세워 고구려라 했다. 이때 그의 나이는 12세였으며 한나라 효원제 건소 2년(서기전 37)이었다."

고주몽의 건국 전설 속에는 그가 어린 나이에 어머니의 충고를 받아들여 동부여를 떠나 모진 고초를 겪으며 졸본 지역에 이르러 고구려를 건국한 역사적인 사실과 아울러서, 뒤에 고주몽의 자손들이 그를 신격화하기 위해 덧붙인 어머니 유화의 주몽을 임신 출산하는 과정과 관련된 신화적인 내용들이 혼재되어 있음을 볼 수가 있다.

◆일본의 시조 천조대신은 고주몽 어머니 유화의 변화된 모습인가

일본의 신화학 전문가 요시다 아츠히고(吉田敦彦)는 '일본의 신화'(2005)라는 저서에서 일본의 신화는 한국의 신화에서 많은 영향을 받았다고 하면서 다음과 같이 주장하였다. "일본의 태양 여신 천조대신은 그 특징의 대부분은 고구려의 신화에 나오는 유화라는 여신의 성격을 이어받은 것으로 보인다."

요시다 아츠히고는 일본의 천조대신이 유화라는 고구려 여신의 성격을 이어받았다는 근거로서 다음과 같은 두 가지를 제시했다.

첫째는 중국의 동북지방에 있던 부여라는 나라에서 그 신화 속의 어머니는 새로운 나라를 세우게 하기 위해 아들 주몽을 남쪽으로 떠나보낼 때, 아들에게 오곡의 종자를 싼 보자기를 주었다.

비슷한 이야기가 천조대신의 신화에도 등장한다. 천조대신은 자신의 아들 오시호미미라는 신에게 일본 국토의 지배자가 되라고 명령하고 천상의 신들의 세계를 떠나 지상으로 내려가게 하는데 이때 그 자신이 천상의 신전(神田)에서 기른 볍씨를 아들에게 주었다.

두 신화 속의 두 여신은 왕가의 시조 또는 조상이 될 운명을 타고난 자신의 아들을 먼 땅으로 떠나보낸 점, 아들에게 곡물의 종자를 건네준 점이 동일하다고 하였다.

둘째는 고구려 신화에서 유화는 하백(河伯)의 딸로, 강의 여신이었다고 하는데 일본의 천조대신도 태양 여신이면서 한편으로는 강의 여신으로 보아도 좋을 만큼 강과 깊은 관계를 가지고 있다는 것이다.

또한 유화는 천조대신과 같은 태양 여신은 아니지만 부여의 왕이 그녀를 실내에 가두자 창으로 햇빛이 비쳐들어 아무리 도망치려 해도 그 빛이 유화를 따라와 마침내 회임하게 되었다고 말했기 때문에 태양과 밀접한 관계를 가지고 있다고 하였다.

유화와 천조대신은 똑 같이 강, 태양과 밀접한 관계를 가지고 있고 모두 처녀의 몸으로 태양의 아들의 어머니가 되었고 그렇게 하여 유화는 고구려 왕가, 천조대신은 일본 천황가의 조모신이 되었다는 공통점 등을 이유로 들어서, 천조대신이 유화라는 여신의 성격을 이어받았다고 강조한 요시다 아츠히코의 주장은 상당히 설득력이 있다고 여겨진다.

더구나 이러한 주장이 한국인에 의해서 제기되었다면 일본의 역사를 한국의 아류로 만들기 위한 야심에서 비롯되었다고 비판할 수도 있다. 하지만 '일본신화의 원류', '조몬의 신화', '일본신화의 성립', '일본신화의 특색', '일본인의 여신 신앙' 등을 저술한 일본 신화학의 대가가 제창한 이론이란 점에서 이는 충분히 주목할 가치가 있다고 하겠다.

존 카터 코벨은 '부여기마족과 왜(倭)'(2006)라는 저서에서 다음과 같이 말했다. "역사상의 일본 천황 혈통에 대한 철저한 연구가 필요하다. 일본 역사 교과서에 써놓은 것처럼 서기전 660년에 일본 황통이 처음 시작된 것이 아니다. 4세기 들어 처음 생겨난 일본 왕가는 바로 우수한 무기와 기마병을 대동해 배를 타고 바다를 건너온 한국 부여족이었다."

존 카터 코벨의 말에 따르면 일본 시조 천조대신의 여성 신화가 고구려 시조 주몽의 어머니 유화라는 여인의 설화를 이어받아서 그 변화된 모습으로 탄생한 신화라고 본 요시다 아츠히고의 주장에 이해가 간다.

지금 우리가 '일본서기'에 나오는 천조대신이 고구려 시조 주몽의 어머니 유화와 동일인이라고 말하기는 어렵다. 그러나 요시다 아츠히고의 말대로 일본의 시조 여신 천조대신이 유화라는 고구려 여신의 성격을 이어받은 것이 맞다고 할때 일본과 한국은 뿌리로 올라가면 혈연적 문화적으로 단단한 고리가 연결되어 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이라고 하겠다.

역사학박사·민족문화연구원장

댓글 많은 뉴스

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"