◆광개토태왕비의 크기, 형태, 색이 전하는 고구려 미와 사상

412년 늦 가을인 음력 9월 29일. 고구려 19대 임금인 광개토태왕이 붕어했다. 그리고 2년 후인 414년에 젊은 임금인 장수왕은 수도인 국내성(현재 만주 집안시) 동쪽, 압록강 물소리가 들리는 듯한 곳에 큰 비를 세웠다.

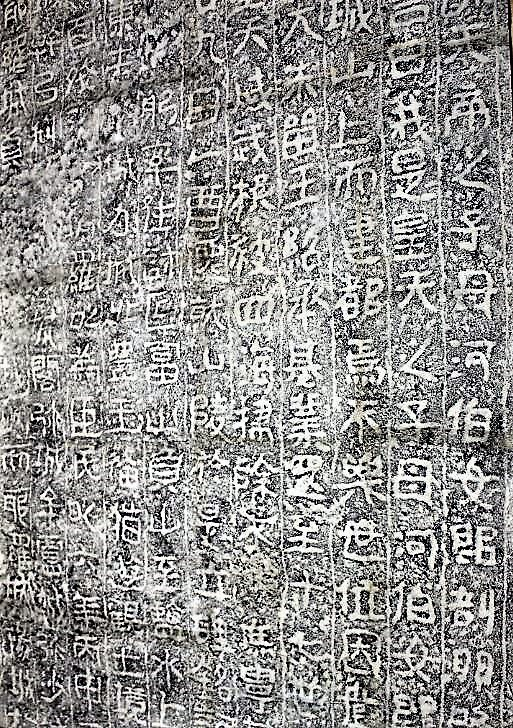

광개토태왕비가 19세기 말에 발견되고, 1889년에 일본 군부가 광개토태왕비라고 발표한 이후 한국·일본·중국 등에서 많은 사람들이 다양한 목적으로 관심을 갖고 있다. 물론 광개토태왕의 영토확장과 고구려의 부흥이라는 위대한 업적이 새겨졌기 때문이다. 하지만 비의 크기와 독특한 형태도 관심을 불러일으켰다. 높이 6.39m, 너비 1.35~2.0m의 직육면체이고, 4면에 1천775자가 새겨져 있다.

세 단락으로 구성됐는데, 첫 부분에는 고구려를 세운 추모가 누구이며, 건국 과정과 태왕의 가계를 알리고 있다. 두 번째 부분은 태왕이 22년 동안 활동한 내용과 정복한 영토, 순수한 행위 등을 연대순으로 기록하였다. '삼국사기'가 놓쳐버리거나, 고의로 빼버린 고구려의 역사와 고구려 사람들의 삶이 굵은 글자의 명암으로 알려준다.

세 번째는 비와 태왕의 능을 지키는 사람들, 즉 수묘인이 누구이고 어디 출신이며, 어떻게 관리해야 하는지를 기록했다. 이러한 기록 때문에 비를 태왕의 공을 기리는 훈적비나 기념물로 보는 견해가 대부분이었고, 특히 정복활동의 내용과 그 당시 국제정세를 파악하는데 관심이 집중됐다. 그 중에는 비문의 해석방식과 변조 의혹이 있다. 비를 발견한 일본군인 사까와가 떠온 탁본은 정식탁본이 아닌 '쌍구가묵본'이었으므로 조작하거나 왜곡시킬수 있었다. 또한 일본 군대는 발견사실을 숨긴채 훗날 연구결과를 발표했다.

논쟁이 심한 내용은 1면의 왼쪽 중간 아래부분인 소위 신묘년 조항이다. '…百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以辛卯年來渡海破百殘??新羅以爲臣民以六年丙申王躬率水軍討伐殘國軍…' 이 문장을 일본인들은 '백제와 신라는 예로부터 속민이었다. 왜가 신묘년 이래 바다를 건너와 백제 임나가라 신라를 공파하고 신민으로 삼았다'라고 해석했다. 문장의 해석 방식이나 변조 여부를 떠나서 그 무렵에 전개된 동아시아의 역학관계를 고려한다면 설득력이 없다. 특히 왜국은 조그만 지역조차 통일못한 소국들의 집합체였다. 당연히 국제무대에 진출할 수 있을 정도로 강력하거나 능력이 있지 못했다.

그런데 임금의 비처럼 한 시대 또는 다수의 목적의식과 공력이 집합된 기념물은 문자기록과 정치적인 측면만 강조하는 관점을 벗어나야 한다. 더구나 광개토태왕의 역사적인 위상과 세울 때의 시대상황을 고려한다면 신고구려의 역사, 시대정신, 정체성, 국정지표, 당시 의 동아시아 세계와 후세까지 고려하면서 의미를 담은 '기호'로 볼 수밖에 없다. 따라서 비의 형태, 세워진 위치, 색채 등의 요소들을 고려해야 한다.

비를 마주하는 순간 놀라지 않은 사람은 없다. 우선 독특한 형태 때문이다. 높이 6.39m이니 목이 꺾여지도록 젖혀야 꼭대기까지 볼 수 있다. 크기와 넓이에 짓눌려있는 열등감(?)을 가진 우리로서는 놀라서 입을 채 다물지 못한다. 거기다가 형태가 반듯한 직육면체의 보통비와는 전혀 다르다. 기하학적인 비례에 무관하게 자연석에 가까운 불규칙적인 입체인데다가 많은 선들과 다양한 면들이 종합되어 부피감과 질량감이 매우 크다. 모서리 선도 바르지 않고, 표면은 일정하지 않은데다가 불규칙하다. 큰 몸집을 옆에서 보면 뾰족한 사각추같은 형태로서 강렬한 리듬감과 예리한 목표성이 동시에 느껴진다. 동(動)을 주조로 삼았지만, 정(靜)의 문화를 수렴한, 즉 동중정(mo-stability)의 느낌이 전해진다.

그런데 나는 '후덕미'까지도 느껴진다. 직선이 없고, 표면은 약간 다듬은 정도라서 울퉁불퉁하고 굴곡진 틈에 글자들을 새겨 넣었다. 비문의 변조 의혹이 생길만 하다. 이렇게 자연석에 가까운 비정형성 때문에 가공의 흔적이 느껴지지 않고, 돌색도 회잿빛을 띄어서인지 보통비들처럼 위압과 권위와는 달리 거대함에도 불구하고 소박한 인간애와 후덕미가 느껴진다. 형식보다는 본질을 더 좋아하고, 완벽함보다는 무위자연의 '미'(beauty)를 지향했던 고구려인들의 마음이 반영된 것 같다. 이를 보면 고구려는 문화들의 차이를 해소하고, 사회갈등을 해결할 때 무력을 사용하거나 권력, 법치만을 사용하지 않았던 것 같다.

◆광개토태왕비에 담겨진 '의미'는?

첫째는 자기정체성(identity)의 핵심인 자의식, 즉 천손의식이다. 첫 구절은 '惟昔始祖鄒牟王之創基也. 出自北夫餘, 天帝之子, 母河伯女郞'이다. 이어 또 '我是皇天之子, 母河伯女郞, 鄒牟王'라는 글이 나온다. 즉 시조가 추모인데 북부여라는 나라의 천제 아들이며 어머니는 하백이라는 수신의 따님이라는 것이다. 추모의 후예인 태왕이 '하늘의 자손'이라는 자의식과 하늘의 뜻을 받았다(天託)는 선언을 신질서 내에 소속된 종족들과 중국지역 및 북방종족들에게 하는 내용이다. 이러한 인식은 장군총이나 고분 벽화 등 여러 곳에서 확인할 수 있다.

둘째는 '조선 계승성'과 '부여 정통론'이다. 최초의 국가인 원(古)조선이 붕괴되고, 이어 부여·고구려·백제·신라·가야 외에도 동예·옥저 등이 역사에 등장했다. 이 신흥국가들은 개국의 명분을 얻고, 국가간의 경쟁에서 승리하기위해 조선 계승성을 놓고 경쟁했다. 결국 고구려는 오랜 노력 끝에 영토, 국가체제, 신화, 산성 양식, 무기 등의 문화, 내적 논리, 세계관을 계승하는데 성공했다. 추모(주몽)신화가 단군신화를 계승한 것은 아주 단적인 예이다. 옛 땅을 수복한다는 '다물'(多勿)이란 용어는 이러한 원조성 계승성을 표방한 것이다.

셋째는 '국가내부의 통일'과 '공존'이라는 세계관이었다. 고구려는 영토와 영역의 확장으로 인하여 다양한 자연환경과 다양한 종족들이 편입되어 '다종족적 국가, 다문화 국가'로 변신하였다. 이질적인 종족 간에는 지역 모순, 신분과 계급의 갈등, 문화의 차이에서 오는 문화충격(culture shock)이 발생한다. 문화충돌, 정치갈등으로 변질되고, 사회 내부의 균열이 심각해진다. 필연적으로 다양한 성분을 지닌 주민들의 조화와 공존, 이질적인 문화의 통일이 필요했다. 또한 이미 국제사회의 강대국으로 발돋움한 고구려로서는 신정체성을 분명히 알릴 필요도 생겼다.

이렇게 해서 고구려는 '다양성과 자아', '보편성과 정체성'이라는 상반성 속에서 '선택'이라는 딜레마에 빠졌고, 또한 공존과 상생이 절실해졌다. 결국은 미래지향적인 세계상을 표방하면서 신질서를 수립하려는 고도의 정치적 행위가 절실해졌다. 그런데 고구려는 중국처럼 정치력, 군사력, 고도의 논리와 고등종교 등을 동원하여 피정복민들을 억압하지 않았다. 내부로 편입된 타 종족들은 물론이고, 타 국가들과 공존까지 모색하는 포용정책을 취했다.

우선 국가 시스템인 정치체제, 즉 지배방식의 변화를 꽤했다. 핵심지대인 남만주 일대와 한반도 북부는 중앙에서 관리를 파견하는 '직접지배'라는 형식을 고수했다. 태왕 시애데 북부여에 모두루를 '수사'로 파견한 것은 그러한 예이다. 하지만 북만주, 동만주 일대는 언어·혈연·생활방식 등의 인문환경이 다르므로, 지방 세력과 연합하여 '간접지배'를 하는 방식을 채택하였다. 그리고 자연환경상으로 지배자체가 불가능하거나 종족적으로 다른 성분의 주민들이 사는 곳은 독립성을 인정한 채, '영향권으로 설정하면서 공존을 모색하였다.

그런데 고구려 공동체를 진정으로 실현하려면 종교, 예술 등의 문화를 이용하여 체재의 통일과 내부의 조화를 실현시켜야 한다. 따라서 필요한 논리와 사상을 계발하고, 그것을 표현하는 특별한 상징물과 실천하는 문화정책들을 추진해야 했다.

우선 원주민이었던 중핵 세력은 물론이고, 신국민들로 편입된 비주류 종족들의 불안감과 정체성의 혼란, 상실감을 극복시키는 일이 필요했다. 역사가 전환할 때, 예를 들면 나라를 새로 건국할 때, 위기극복을 시도할 때, 집단 전체가 힘을 모아 도약하려는 때는 상황의 변화를 표현하고, 목표를 알릴 수 있는 상징이 필요하다. 그러한 상징 가운데 비교적 단순하고 감성적인 것이 독특하고 거대한 기념비이다. 광개토태왕비에 새겨진 건국신화를 보면 추모는 하늘을 숭배하는 유목문화집단을 주축으로 하백으로 상징된 토착집단 또는 선점집단이 결합해서 성립된 문화의 시조이다. 때문에 국중대회를 비롯해서 신전에서는 고등신인 주몽과 어머니인 부여신을 함께 모신다. 이는 고구려 문화가 유목과 농경, 대륙과 해양이 결합한 것임을 상징한다.

그런데 만약 정복전쟁의 주역인 광개토태왕을 기리는 비가 위압적이고, 거대하고, 완벽하다면 어떠한 상황이 벌어질까? 그것을 바라보는 피정복민들은 두려움과 굴욕감이 차올라 저항의지가 생길 것이다. 그런데 신고구려는 내부가 하나로 통일돼야만 강력한 힘을 발휘해서 북방종족들이나 한족들과 경쟁을 벌일 수 있다. 그렇다면 모두를 끌어안고, 이질적인 문화들을 고구려라는 큰 용광로에 넣고 녹여내야만 했다. 그런데 다행히 고구려는 문명의 융합과 조정역할을 실천했던 원조선의 경험을 역사의 유산으로 물려받았다. 단군신화에서 나타나듯이 대상체와의 합일(合一)을 지향하는 세계관이다. 이러한 시대상황에서 압록강 가의 동쪽이라는 장소, 거대한 크기에 자연스러움이 가득찬 몸, 소박한 색과 글자체 등을 가진 광개토태왕비가 세워진다. 세계를 힘의 논리와 갈등으로 파악하지 않고, 인간과 집단은 '조화와 공존'을 지향한다는 세계관을 표현한 상징물이다. 단군신화에서 계승한 조화의 합일의 사상인 '3의 논리'가 반영된 것이다.

이러한 시대상황과 시대정신을 고려한다면 광개토태왕비는 당시에 봉착한 내부의 혼란과 또 다른 갈등을 조화, 통일시키는 방식으로서 세계관과 미의식을 반영하여 세워졌을 가능성이 크다. 80년 동안에 걸친 장수왕 시대에는 광개토태왕비에 표방한 이러한 세계관을 실천하여 내부적으로 이질적인 집합체가 아니라 통일다양성을 지닌 다문화국가, 다종족적 국가로서 성공할수 있었다. 나아가 동아시아 세계에서 중국문명의 일방적인 독주를 견제하고, 다양한 문화가 공존하고, 발전할 수 있는 기회와 힘을 제공하는 통로와 '터'의 역할을 적극적으로 하였다.

광개토태왕비는 단순한 돌덩이나 혹은 기념비가 아니며, 더더욱 개인의 묘비만이 아니다. 고구려가 질적으로 성장하고, 종족 문화의 다양성 등이 표출될 수 있는 시대상황 속에서 고구려의 역사, 신논리와 신문화를 창조해야하는 시대정신과 정치적인 요구를 반영하여 의미와 논리 그리고 미의식까지 골고루 반영된 기념물이다. 그리고 후세에게 전달하는 의미도 담겼다.

고구려와 발해가 멸망하고 먼 훗날. 압록강을 건너 간 고려 말의 이성계와 성리학자들은 물론이고 조선의 성리학자들까지도 국내성을 금나라의 황성으로, 광개토태왕비를 금나라 황제비로 착각했다. 이제 난 고구려에 가 조그만 유리박스에 갇힌 광개토왕비를 볼 때마다 가슴에서 알 수 없는 힘들이 소용돌이 친다.

역사학자·우즈베키스탄 사마르칸트대 교수

댓글 많은 뉴스

한동훈의 '법대로' 당게 논란 재점화…보수 정치권 비판론 확산

배현진 "코박홍 입꾹닫" vs 홍준표 "여의도 풍향계 줄찾아 삼만리" 때아닌 설전

北 "韓, 4일 인천 강화로 무인기 침투…대가 각오해야"

'내란 우두머리' 혐의 윤석열 전 대통령 결심공판 시작

장예찬 "한동훈, 가발·키높이·어깨뽕 걸어라, 난 정치생명 걸겠다"