북유럽 국가인 노르웨이 정부는 '노아의 방주' 프로젝트를 추진하고 있다. 지구적인 대재앙에 대비해 북극지방에 있는 한 섬의 지하에 농업유전자원저장고를 짓고 있는 것. 이른바 '씨앗금고'인 셈이다. 노르웨이의 사례에서 보듯 세계적으로 '종자 전쟁'이 치열하다. 종자주권시대를 맞아 선진국들은 유전자 확보에 열을 올리며 개발도상국의 동식물을 깡그리 수집해가고 있다. 동식물 유전자를 이용한 신약개발이 엄청난 고부가가치산업으로 떠오른 것은 이미 오래 전.

그러나 안타깝게도 우리나라는 우리 것인 토종을 제대로 지켜내지 못하고 있다. 한민족과 호흡을 같이 하던 토종들이 경제개발이라는 명분 아래 빠른 속도로 사라지고 있는 실정. 1993년의 한국작물재래종에 관한 농업과학기술원의 조사결과에 따르면 1985년에 비해 불과 26%만 남은 것으로 나타났다. 김태산(55) 한국토종연구회 회장은 "토종이란 우리의 기후, 풍토에 잘 적응돼 우리 민족의 얼과 선조의 숨결이 배어있는 값진 유산"이라며 "소멸돼 가는 토종유전자원을 발굴하고 보존·활용하는 일이 급선무"라고 강조했다.

우리가 새삼 토종에 주목해야 하는 이유는 토종이 세계적으로 경쟁력이 있기 때문. 키가 작아 쓰러지지 않으면서 수확량이 많은 밀품종을 육성해 인도나 파키스탄, 멕시코 등지에 보급해 많은 사람들을 기아로부터 해방시켜 1970년에 노벨평화상을 받은 국제맥류옥수수연구소의 노르만 볼라그 박사. 그러나 그가 만든 키작은 밀의 유전인자가 우리의 토종인 '앉은뱅이밀'에서 유래됐다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않다.

또 1909년 이후 96년까지 87년간 국제적으로 육종된 콩 장려품종 64품종 중 한국 토종의 인자가 들어간 품종은 43품종(67%)에 이른다. 겉보리는 1913년부터 93년까지 80년간 보급된 장려품종 41품종 중 우리 인자가 들어간 품종이 27품종(65%)으로 토종이 신품종 육종의 근간임을 잘 보여주고 있다.

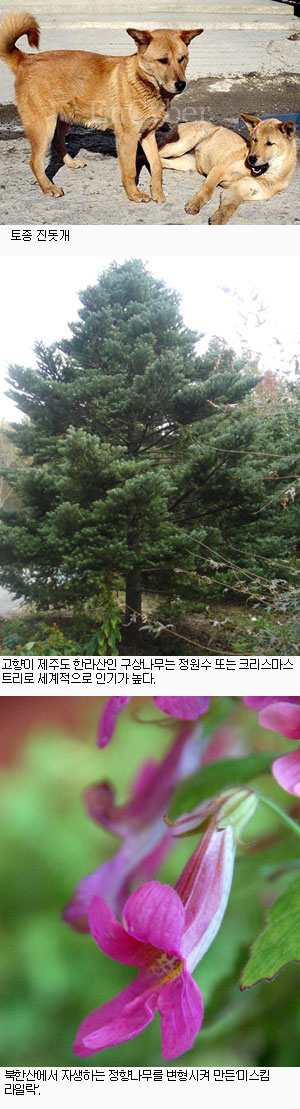

우리의 토종인 고려인삼·영지버섯·은행잎 등은 세계 어느 나라의 것 보다도 그 약효가 우수하다. 진돗개나 풍산개의 우수성과 최근 개발 중인 황칠이나 옻칠의 우수성도 세계 최고라고 자부할 수 있다. 지금 세계적으로 정원수 또는 크리스마스트리로 가장 비싼 나무 중의 하나인 구상나무는 고향이 제주도 한라산이다. 김 회장은 "토종이 바탕되지 않고서는 농업·생명공학·의학 등 우리 나라에 맞는 생물에 대한 연구는 이뤄질 수 없다"며 "우리가 모르고 있는 우수한 유전인자들을 갖고 있는 토종들이 하루 빨리 개발되기를 간절히 기다리고 있다"고 얘기했다.

우리나라에서 유출된 토종을 되찾아 오려는 노력도 활발하다. 최근 농촌진흥청은 일본 농업생물자원연구소로부터 콩·팥·조·참깨·아마 등 토종종자 600점을 반환받았다. 또 지난 해엔 미국 농업연구청으로부터 34종을 되돌려 받았다. 이들 종자들은 1900년대 초부터 마구 유출된 것들이다. 미국은 현재 1만7천여종의 콩을 보유하고 있다. 이 중 한반도에서 5천496종, 나머지는 옛 고구려 땅 만주에서 수집해간 것들이다. 뒤늦은 감이 있지만 이제부터라도 토종을 지키려는 노력이 필요하다는 게 김 회장의 충고다. 이대현기자 sky@msnet.co.kr

토종이란?

한글사전에 '재래종 또는 토산종'으로 풀이돼 있다. 또 '재래종'은 '전부터 있어서 내려오는 품종 또는 어떤 지방에서 여러 해 동안 재배돼 다른 지방의 가축이나 작물 따위와 교배되는 일 없이 그 지방의 풍토에 알맞게 된 종자'이다. '토산종'은 '그 지방에서 특유하게 나는 종자 또는 종류'로도 풀이하고 있어 재래종을 포함하는 의미라고 말할 수 있다. 요약하면 토종은 일정한 장소에서 순계로 장기간 그 지방 풍토에 적응된 그 지방 특유의 생물(種)로 자생종과 재래종을 포함하는 의미로 정의할 수 있다.

댓글 많은 뉴스

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

'코스피 5800 돌파' 李대통령 지지율 58.2% 기록

조갑제 "장동혁 하나 처리 못하는 국힘 의원들, 해산시켜 달라 호소하는 꼴"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

현대차, 새만금에 10조원 투자…흔들리는 '대구 AI 로봇 수도'